高所作業車の全種類|それぞれの特徴・必要な資格や講習

高所での作業を安全かつ効率的におこなうために欠かせないのが高所作業車です。

本記事では、高所作業車の種類や高所作業車の操作、運転に必要な免許について詳しく解説しています。

高所作業車とは?

高所作業車とは、作業員が地上から2m以上の高所で安全に作業をおこなうために使用される車両型の作業機械です。建設現場や電気・通信工事、ビルのメンテナンス、造園、舞台設営など、さまざまな業界で活用されています。

高所作業車の定義は、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

| 1.作業床が2m以上の高さまで上昇できること 2.昇降装置に人力以外の動力(電動や油圧など)を使用していること 3.不特定の場所へ自走できる機能を備えていること |

これらの条件を満たしていない場合は、高所作業「台」と区別されるため注意が必要です。

高所作業車には、多様なタイプが存在し、作業の内容やスペースの広さ、安全性の確保といった観点から最適なタイプを選ぶことが求められます。たとえば、狭い場所での作業にはコンパクトな車両が適しており、大規模な現場では可動範囲の広いタイプが重宝されます。このように、使用条件に応じた車両選びが重要です。

高所作業車の主な用途一覧

高所作業車の主な用途は、以下になります。

| ・電力、電話などの電気設備等の整備・保守、引込線の取り付け ・建設現場における溶接・塗装・耐火被覆・配線・配管・ダクト・保温工事等あらゆる高所作業 ・空調設備メンテナンス ・造園・街路樹整備 ・空港や格納庫等での航空機整備 ・高層住宅での引っ越し(家財の搬入・搬出) ・広告塔、ネオンサインの設備及び照明器具のメンテナンス ・道路・高速道路の標識の設置及びメンテナンスや橋脚の補修メンテナンス ・監視カメラや防犯カメラの設置及びメンテナンス ・ドラマや映画の俯瞰撮影 ・造園工事の「無足場工法」 ・内装工事、大型店舗の商品陳列、駅プラットホームの蛍光灯交換 |

高所作業車の種類7選

高所作業車にはさまざまな種類があり、作業床の動き方や車両の走行方式によって分類されています。厚生労働省が定める高所作業車の技能講習においても、主要な7つのタイプが紹介されています。

| 分類 | 種類 | 特徴 |

| 走行装置 | 1.ホイール式 | タイヤで移動でき、舗装路での作業に適している |

| 2.クローラ式 | ベルト走行で不整地や傾斜地でも安定して走行可能 | |

| 3.トラック式 | トラックに装置を搭載し、公道移動がスムーズにおこなえる | |

| 作業装置 | 4.伸縮ブーム型 | 直線的にブームが伸び、遠く高い位置での作業に強い |

| 5.屈折ブーム型 | 関節のようにブームが曲がり、障害物のある現場に対応 | |

| 6.混合ブーム型 | 伸縮と屈折の両機能で、複雑な現場にも柔軟に対応 | |

| 7.垂直昇降型 | 作業床が上下にまっすぐ動き、狭い場所でも扱いやすい |

このように、高所作業車の種類は、走行装置と作業装置の組み合わせによって多様に存在しており、それぞれに適した使用環境があります。高所作業車を安全かつ効率的に活用するためには、作業の高さやスペース、地形などに応じた機種選びが重要です。

7種類の高所作業車と特殊な高所作業車について詳しく紹介します。

1.ホイール式

ホイール式高所作業車は、ゴム製のタイヤで自走するタイプで、舗装路や屋内などの平坦な場所での使用に適しています。タイヤはノーパンク仕様で、走行中に地面を傷つけにくいのが特徴です。建物の内装工事や設備の保守点検、仕上げ作業などで多く使われています。

操作性が良く、作業床からの移動操作も可能なため、一定範囲を移動しながら作業する現場で重宝されます。また、ノンマーキングタイヤを採用すれば床に痕が残らず、美観を保つ必要がある施設内でも安心して使用できます。

ただし、公道走行はできず、凹凸の多い地形には不向きなため、使用環境はある程度限定されます。安定した作業のためには、水平で堅固な地面での使用が推奨されます。

2.クローラ式

クローラ式高所作業車は、履帯(クローラ)を装備し不整地や傾斜地、砂利道などの悪路で安定した作業が可能なタイプです。クローラベルトは、地面との接触面積が広く、強い安定性を提供します。これにより、舗装されていない場所でも安全に作業を進められるため、建設工事や設備工事などの現場で重宝されています。

移動速度は、他の高所作業車に比べて遅めですが、作業中に移動をしながら進めることができるため、広い敷地や長い壁面での連続作業に向いています。特に、土木や外壁工事などでよく使用されるタイプです。

ただし、クローラ式はホイール式と比べて移動性が若干劣るため、特に深い軟弱地での使用時には注意が必要です。安全に使用するためには、安定した地面や比較的硬い地盤での運用が推奨されます。

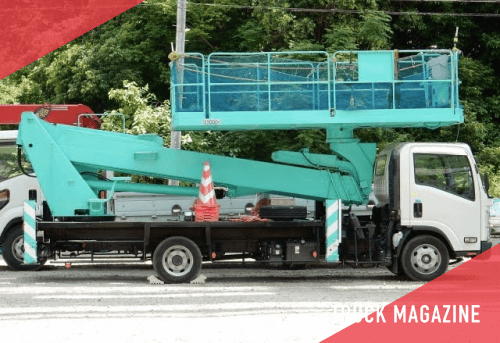

3.トラック式

トラック式高所作業車は、高所作業車の昇降装置をトラックに搭載したタイプです。この車両は公道走行が可能で、作業場所へ簡単に移動できます。そのため、街路灯のメンテナンスや電線工事、看板の設置など公道での作業が多い現場に最適です。また、移動がスムーズであるため作業効率が向上し、搬送費用を削減できます。

トラック式の利点は、アウトリガを展開するだけで作業を開始できる点です。移動がしやすく、広い敷地内や公道での作業に適しています。しかし、作業前にアウトリガを適切に設置する必要があり、慎重な準備が求められます。特に、エンジン回転数や排気ブレーキの管理も重要です。

4.伸縮ブーム型

伸縮ブーム型高所作業車は、ブームと呼ばれる柱状の装置が油圧によって伸縮するタイプです。この機能により、作業位置へ直線的に接近でき、作業床の高さや位置を精確に調整しやすくなります。ブームは数段階に分かれて収納されており、必要に応じて伸び縮みし、さまざまな高さで作業をおこなえます。

特に広い場所での作業に適しており、電気工事や造園作業など、業種を問わず多くの現場で活用されています。さらに、30メートル以上の高さまで昇降可能なモデルもあり、高所での作業が求められる場面にも最適です。このため、伸縮ブーム型は最も普及している高所作業車のタイプの一つと言えます。

5.屈折ブーム型

屈折ブーム型高所作業車は、ブームの中間部分が折れ曲がる特徴的な構造を持っています。この機能により、作業床を上下左右に自由に動かすことができ、障害物を避けながら作業対象に近づくことができます。狭い場所や複雑な現場でも、効率よく作業を進めることが可能です。

特に、配管や電柱が設置されている場所や建物の隙間に入って作業をする必要がある場合に有効です。また、ブームの伸縮機能もあり、さまざまな高さでの作業が可能です。これにより、設備の保守点検や狭い場所での作業に最適なタイプの高所作業車として、多くの現場で活用されています。

6.混合ブーム型

混合ブーム型高所作業車は、伸縮ブームと屈折ブームの両方の機能を兼ね備えたタイプです。このため、作業床を上下左右に自由に動かすことができ、作業範囲を広げやすく、さまざまな現場に対応できます。特に、広い範囲での作業や障害物を避けながら作業を進める必要がある場合に最適です。

また、伸縮機能と屈折機能を組み合わせることで、通常では近づきにくい場所にも作業床を配置でき、効率的に作業をおこなえます。トラックに搭載されることが多く、建設現場や設備保守など、幅広いシーンで活躍する高所作業車です。

7.垂直昇降型

垂直昇降型高所作業車は、作業床を垂直方向に上下させるタイプの機械です。主に小型で、狭いスペースでの作業に適しており、照明器具の取り付けや設備の点検など、建物内の作業に非常に有効です。このタイプの高所作業車を使用することで、足場を組む手間を省き、作業時間やコストを大幅に削減できます。

作業範囲は機体の真上に限られますが、コンパクトなサイズのため、狭い場所でも扱いやすく、内装工事や小規模な設備工事でよく使用されます。垂直昇降型はさらに以下の4つの種類に分けられます。

|

1.シザース型 |

それぞれの特徴を紹介します。

1.シザース型

シザース型は、ハサミのような構造の支柱が特徴の高所作業車です。この支柱が上下に開閉することで作業床が垂直に昇降し、安定した作業が可能になります。作業床は、二点で支えられているため、揺れが少なく安心して使用できます。電球の交換や棚の補充、室内作業などに向いており狭い場所でも取り回しやすいのが魅力です。

2.タワー型

タワー型は、マストが伸び縮みする構造によって作業床が上下するタイプで、「マスト式」とも呼ばれます。垂直方向にまっすぐ昇降できるため、作業位置へのアプローチがしやすいのが特徴です。車体がコンパクトなため、狭いスペースでの使用や保管にも適しており、屋内の設備工事やメンテナンス作業で活躍します。

3.シグマ型

シグマ型は、ブームの構造がギリシャ文字の「Σ」に似ていることから名づけられた昇降装置です。ブームの途中で折れ曲がる仕組みを採用していますが、移動は垂直方向のみに限定され、横方向への操作はできません。そのため、障害物の多い現場には不向きですが、限られたスペースでの高所作業に適しています。

4.エックス型

エックス型は、その名の通りX字状に交差した支柱構造を持つ高所作業車です。見た目はシザース型と似ていますが、支柱が交差した状態で伸縮するため、上昇時にも支柱の間隔が保たれやすく安定性が高いのが特長です。安全性が求められる現場での高所作業に向いています。

8.特殊な高所作業車

高所作業車の中には、特定の環境や用途に特化して開発された「特殊型」も存在します。たとえば、橋の下や側面の点検作業に用いられる「橋梁点検車」は、ブームの可動域を活かして遮音壁やフェンスを越えた場所にも作業床を展開できるのが特徴です。

また、「トンネル点検車」は、トンネル内の天井や壁面の点検・補修作業に対応しており、限られたスペースでも効率よく移動・作業が可能です。

さらに、急な斜面での作業を可能にする傾斜地用リフトや、狭所でも抜群の機動性を発揮するスパイダーブームリフト、用途に応じてアタッチメントを交換できるテレハンドラーなど、多様な現場のニーズに応える機種が揃っています。こうした特殊型の高所作業車は、これまで足場を設ける必要があった現場でも作業時間やコストの削減、安全性の向上に大きく貢献しています。

高所作業車の運転に必要な免許や講習

高所作業車は、厚生労働省の定める労働安全衛生規則の規制を受ける特殊車両であり、高所作業車の運転は道路交通法によって規制が存在します。また、高所作業車の操作には異なる免許や資格が必要です。

次に、高所作業車の運転や作業に必要な免許などについて解説します。

高所作業車の運転に必要な免許

高所作業車の運転には、高所作業車の車両総重量に見合った種類の運転免許証が必要です。

具体的な区分は以下のとおりです。

| 免許の区分 | 車両総重量 | 最大積載量 |

| 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 |

| 準中型免許(5t未満限定) | 5t未満 | 3t未満 |

| 準中型免許 | 7.5t未満 | 4.5t未満 |

| 中型免許(8t未満限定) | 8t未満 | 5t未満 |

| 中型免許 | 11t未満 | 6.5t未満 |

| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 |

上記の免許があれば公道での走行はできますが、高所での作業をおこなうには別の資格が必要になるため注意が必要です。

高所作業の操作に必要な講習

高所作業車の操作には、作業床の高さに応じて、以下の講習を受ける必要があります。

| 対象 | 必要な講習 |

| 作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車の操作 | 特別講習 |

| 作業床の高さが10m以上の高所作業車の操作 | 運転技能講習 |

高所作業者の操作に必要な、特別講習や技能講習の概要は以下の通りです。

| 講習 | 受講時間 | 受講日数 | 受講資格 | 目安費用 |

| 技能講習 | 17時間 | 3日 | 特になし | 約39,000円 |

| 14時間 | 2日 | 自動車運転免許、建設機械施工技士、整地・解体・基礎工事用車両系建設機械、不整地運搬車、フォークリフト、ショベルローダなどいずれかの運転技能講習修了者 | 約36,000円 | |

| 12時間 | 2日 | 受講資格は移動式クレーン運転士免許か小型移動式クレーン運転機能講習修了者 | 約34,000円 | |

| 特別教育 | 9時間 | 2日 | 特になし | 約15,000円 |

もし、高所作業車をレンタルする際には、レンタル業者が講習をおこなっている場合もあるので、事前に問い合わせてみると良いでしょう。

高所作業車の購入はトラック流通センター

高所作業車の購入を検討しているなら、トラック流通センターの利用がおすすめです。全国の幅広い在庫から、用途や希望条件に合った高所作業車を探すことができ、専門スタッフが最適な一台を提案してくれます。また、購入後のサポートも充実しており、最長1年の保証が付いているので、万が一のトラブルにも安心です。高品質で信頼できる取引を求める方は、ぜひ一度トラック流通センターに相談してみてください。

<高所作業車の在庫をみる>

<かんたん問い合わせ>

<とことん提案>

もちろん、現車確認や試乗対応、ローン・リースの相談も可能です。与信に自信がない方にも、提携しているローン・リース会社をご紹介します。この機会にご検討ください。

<とことんリース>

よくある質問

よくある質問をまとめました。

高所作業車の動力は?

高所作業車の動力には主に3つのタイプがあります。使用目的や作業場所に合わせて選ぶことが重要です。

|

1.エンジン式 エンジン式は、ディーゼルエンジンを搭載したタイプです。出力が高いため、大型の高所作業車に多く使用されています。エンジンによって走行や作業に必要な動力を供給し、油圧を作り出します。しかし、排気ガスや大きな騒音が発生するため、屋外での使用に適しています。 2.バッテリー式 バッテリー式は、複数のバッテリーを搭載し、モーターや油圧を駆動させる方式です。このタイプは、排気ガスが発生せず、動作が静かなため、屋内での使用に向いています。ただし、充電時間や稼働時間の確認が必要で、バッテリーの寿命を考慮して選ぶことが大切です。 3.バイエナジー式 バイエナジー式は、エンジンとバッテリーを両方搭載したタイプで、使用場所に応じてエンジンまたはバッテリーを切り替えて使用します。例えば、屋外ではエンジンを使い、屋内ではバッテリーを使うことで、それぞれの環境に合わせた効率的な作業が可能です。近年、エンジンとバッテリーを組み合わせたモデルが増えてきており、柔軟に使用できるのが特徴です。 |

それぞれの動力タイプには利点と注意点があり、作業内容や使用場所によって最適な選択をすることが重要です。

高所作業車はどうやって選んだらよい?

高所作業車を選ぶ際、まずは作業の高さに注目しましょう。作業床の高さと作業可能高さを確認することが重要です。作業床の高さはバスケットやバケットの地上からの高さで、作業可能高さは作業員が手を伸ばした際の高さです。作業対象物よりも1メートルほど余裕を持つものを選ぶと、安全で効率的な作業ができます。

次に、作業エリアに適した選択をしましょう。狭い場所での作業には、垂直に上昇するシザース式や垂直マスト式が便利です。一方、広いエリアで作業範囲が必要な場合は、伸縮ブーム式が適しています。公道を走行する必要がある場合はトラック式、不安定な地面での作業にはクローラ式が安定性を提供します。

これらの要素を考慮して、自分の作業に最適な高所作業車を選ぶことが重要です。

高所作業車は定期点検がある?

高所作業車には、法令に基づく定期点検が義務付けられています。これには、始業前点検、月例点検、年次点検の3つが含まれています。これらの点検を定期的におこなうことが、機械の安全性を確保し、作業員の命を守るために非常に重要です。

始業前点検は、作業開始前におこなうもので、機械が稼働中は点検表を保管します。月例点検は毎月1回実施し、その結果は3年間保管します。年次点検は、1年に1回実施され、特定自主検査として有資格者によっておこなわれます。年次点検は、車両系建設機械と同様に、安全に作業をおこなうために必要な検査です。

これらの点検は、機械が正常に作動することを確認するだけでなく、作業中の事故や故障を未然に防ぐためにも欠かせません。万が一、点検で異常が発見された場合は、すぐに修理をおこなう必要があります。

高所作業車は人命を預かる重要な機械であるため、定期点検を怠らず、常に安全な状態で使用できるように心掛けることが重要です。

まとめ

高所作業車は、さまざまな業界で高所での安全かつ効率的な作業を実現するために欠かせない機械です。用途や現場の条件に応じて、走行方式やブームの種類を選ぶことが重要であり、適切な機種を選定することで作業効率の向上や安全性の確保につながります。本記事で紹介した7種類の高所作業車の特徴を理解し、現場に最適なタイプを選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。

-

- 高所作業車とは、作業員が地上から2m以上の高所で安全に作業をおこなうために使用される車両型の作業機械

- 高所作業者は建設、電気工事、ビルメンテナンス、造園、航空機整備、広告設置、ドラマ撮影など多様な業界で使用されている

- 高所作業車は、走行装置(ホイール式・クローラ式・トラック式)と作業装置(伸縮ブーム型・屈折ブーム型・混合ブーム型・垂直昇降型)によって分類される

- 高所作業車で安全性と効率性を確保するためには、作業の高さ、地形、スペース、移動のしやすさなどを考慮して高所作業車を選定する必要がある