【画像解説】はたらくくるま ダンプカー 種類 荷台|部品・パーツの名称・免許

ダンプカーは、建設現場や道路工事、産業廃棄物の運搬といった、幅広い場面で使われる「はたらくくるま」です。

本記事では、ダンプカーの仕組みや種類、荷台・部品の名称、運転に必要な免許や取得条件、中古売買のポイントまでまとめたので、参考にしてください。

ダンプカーは、建設現場や道路工事、産業廃棄物の運搬といった、幅広い場面で使われる「はたらくくるま」です。

本記事では、ダンプカーの仕組みや種類、荷台・部品の名称、運転に必要な免許や取得条件、中古売買のポイントまでまとめたので、参考にしてください。

目次

ダンプカーとは?

ダンプカーは、荷台が傾き、積み荷を一度に排出できる特殊なトラックを指します。英語の「Dump(ドサッと落とす)」が語源となっており、その名の通り、土砂や砂利、産業廃棄物などを効率的に運搬し、現場では迅速な荷降ろしが可能です。

建設現場や土木工事、採石場などで幅広く活用されており、現代社会のインフラ整備に欠かせない車両と言えます。

仕組み・役割

ダンプカーの最大の特徴は、荷台を傾けて積み荷を一気に降ろせる仕組みにあります。

一般的には、「油圧式」が採用されており、車両の下部に取り付けられた油圧シリンダーが伸縮することで荷台を持ち上げます。このシリンダーは運転席にあるレバー操作で制御され、操作ひとつで後方または側方に荷台を傾斜させられます。

油圧式以外には、モーターを利用する「電動式」や、古いモデルでは「機械式」なども存在しますが、現在の主流は耐久性・安全性に優れる油圧式です。

ダンプカーの主な役割は、次のとおりです。

| ・建設現場:土砂や砕石、コンクリート塊の搬入と搬出 ・道路工事:アスファルトや舗装材の運搬 ・産業廃棄物処理:解体廃材や産廃の輸送 ・農業・林業:収穫物や木材の大量輸送 |

ダンプカーは、短時間での大量処理が求められる現場では欠かせません。

ダンプカーのサイズ

ダンプカーには、小型、中型、大型といったさまざまなサイズがあり、積載量や用途によって適切なタイプが異なります。それぞれを次のようにまとめました。

| ダンプカー | 全長 | 荷台全長 | 最大積載量 | 用途 |

| 小型 | 4.7m以内 | 約1.6m | 〜2t | 都市部の狭い道路、小規模工事 |

| 中型 | 約7m | 約2m | 4〜8t | 一般的な土木工事や建設現場 |

| 大型 | 約12m | 約2.2m | 10t以上 | 高速道路工事、大規模造成工事 |

小型ダンプカーの最大積載量は2トン程度で、小規模な工事現場や個人での利用に適しています。

次に、中型ダンプカーとは、主に4トン積載のものが一般的ですが、三菱ふそうのダンプトラックには、4トン以上の積載が可能なモデルもあります。この4トンという積載量は、実際には4トン未満の積載であってもそう呼ばれることがあります。

大型ダンプカーは、最大積載量が10トン以上のクラスとなり、大規模な土木工事や採石場で活躍します。これらのダンプカーのサイズは、荷台の長さ、幅、高さといった寸法で示されます。

例えば、三菱ふそうの小型ダンプトラックの荷台の幅は約1.6メートル、中型は約2.06メートル、大型は約2.2メートルと、それぞれ異なる寸法となります。

トラックとの違い

ダンプカーとトラックは、どちらも積荷を運ぶ車ですが、その用途や種類、荷台の構造に大きな違いがあります。ダンプカーは主に土砂や砂、土砂など特定の積載物を効率良く排出するために特化した車両の種類です。荷台が油圧で傾くダンプアップ機構を備えている点がトラックと大きく異なります。

一方、トラックは多様な荷物を運搬するために作られており、積載物の種類に応じて冷凍冷蔵車やバンボディ、ウィング車など様々な種類の荷台を持つ車があります。そのため、ダンプカーの相場とトラックの相場を比較すると、機能性の特化と汎用性の違いが価格にも反映される傾向があります。

【画像解説付き】主なダンプカーの種類

ダンプカーと一口に言っても、様々な種類が存在します。主な種類は、次のとおりです。

| 種類 | 特徴 |

| 土砂ダンプ | 土砂や砂利運搬に特化。荷台が低く安定感あり |

| 土砂禁ダンプ | 土砂以外の資材用。荷台の高さがあり大容量 |

| 普通ダンプ | 一般的な用途に幅広く対応 |

| 重ダンプ | 最大積載量30t以上。超大型サイズ |

| リヤダンプ | 後方へ荷下ろし。最も普及しているタイプ |

| サイドダンプ | 荷台が横に傾く。狭い現場で便利 |

| 三転ダンプ | 後方・左右に荷降ろし可能 |

| クレーン付ダンプ | 荷台とクレーンを兼備 |

| リフトダンプ | 荷台が持ち上がり積み降ろし補助 |

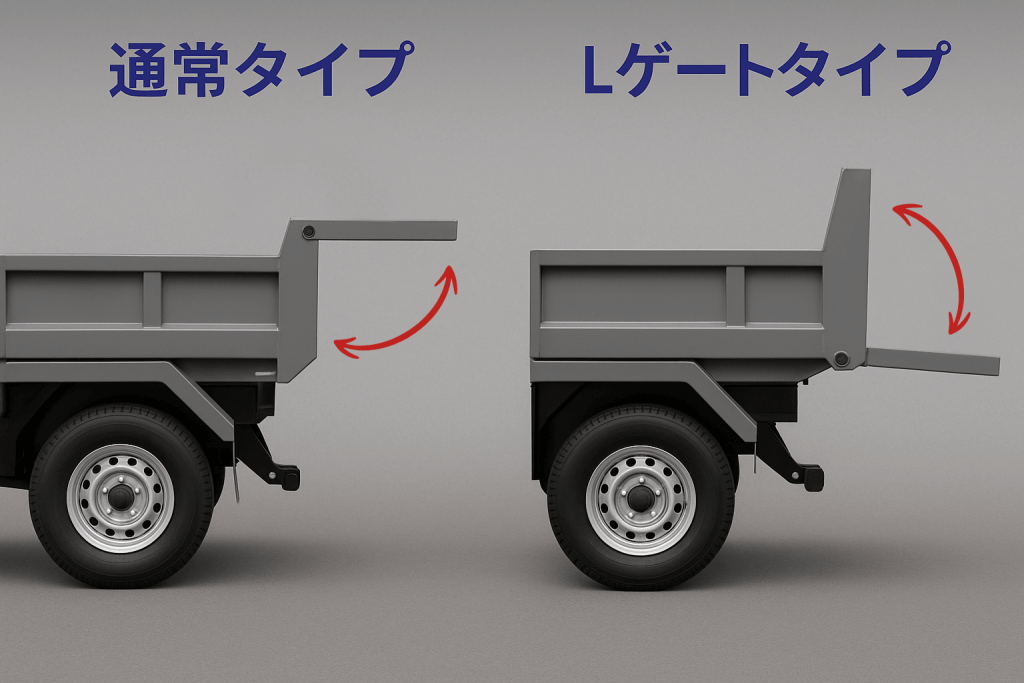

| Lゲートダンプ | 荷台の後部ゲートがリフト開閉 |

| セーフティダンプ | 荷台が水平にスライドし安全性高い。 |

| ローダーダンプ | 荷台を地面まで下げられる。 |

それぞれのダンプについて詳しく解説します。

土砂ダンプ

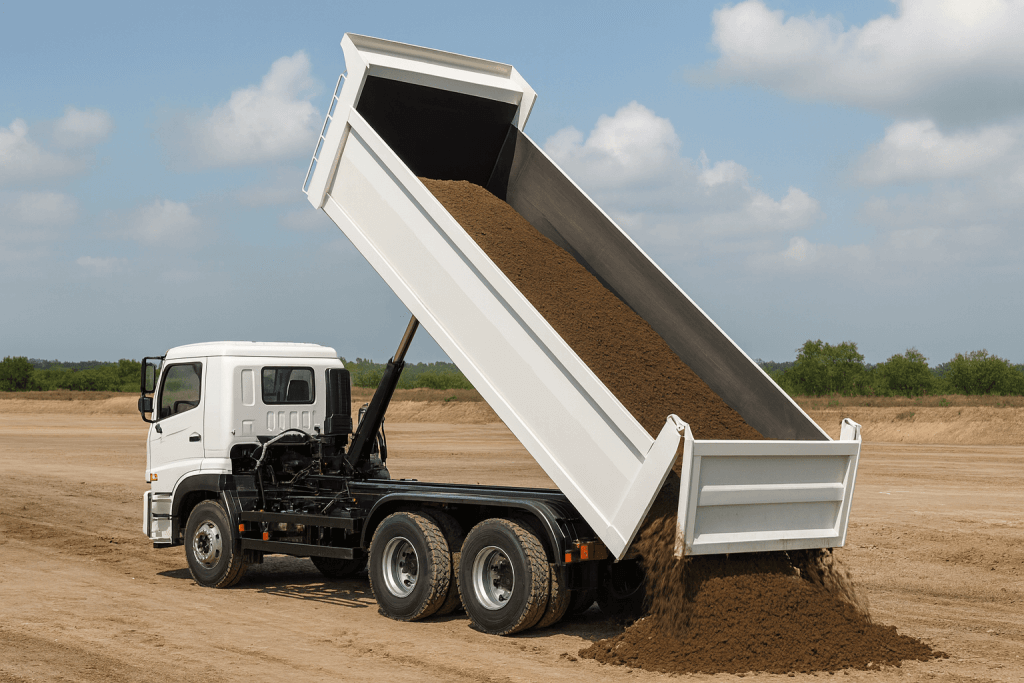

土砂ダンプは、トラックの種類の中でも、建設現場で最も頻繁に目にするダンプカーの一種です。

この種類のダンプカーとダンプトラックは、油圧式のホイスト機構を備えた荷台が特徴です。荷台を後方に傾けることで、砂や土砂を効率的に目的地へ排出できます。

ただし、土砂ダンプは荷物を運んで降ろすことのみが可能で、荷物の積み込みにはユンボなどの重機や揚重機が必要です。

土砂ダンプは「土砂等運搬用自動車」として国土交通省の基準に適合する必要があり、荷台の形状や寸法が法令で定められています。基準を満たさない場合、公道での使用が制限されるため注意が必要です。

土砂禁ダンプ

土砂禁ダンプは、土砂の運搬が法律で禁止されているタイプのダンプカーです。正式名称は、「土砂等運搬禁止型ダンプ」で、別名深ダンプとも呼ばれています。

この名称のダンプカーは、荷台のアオリを高くすることで積載容積を増やしていますが、これは主にペットボトルやチップ、枯葉、ゴミなどの軽い積荷を積むことを目的としています。

土砂禁ダンプは、容積の大きい積荷を効率良く運搬するために特化しており、一般的なダンプカーとは積載の目的が異なります。

普通ダンプ

普通ダンプとは、一般的に公道を走行できる大型のダンプトラックを指し、建設現場や土木工事において土砂や砂などの資材運搬に用いられます。

この種類のトラックは、シャーシに荷台が架装されており、荷台のダンプアップ機能により積載物を効率的に排出可能です。

特に、道路やトンネル、ダムなどのインフラ整備を伴う大規模工事で活躍しており、油圧による強力なダンプ機能と優れた走行性能を兼ね備えています。

重ダンプ

重ダンプは、タイヤの直径が人の身長をはるかに超えるほど巨大なダンプカーです。

これらの超大型車両は、そのサイズから国内の公道を走行することができず、主に鉱山や大規模な建設現場など、限定された場所で活躍しています。

メディアで鉱山での作業風景が紹介されることもあり、そのスケールの大きさから多くの人の注目を集めています。

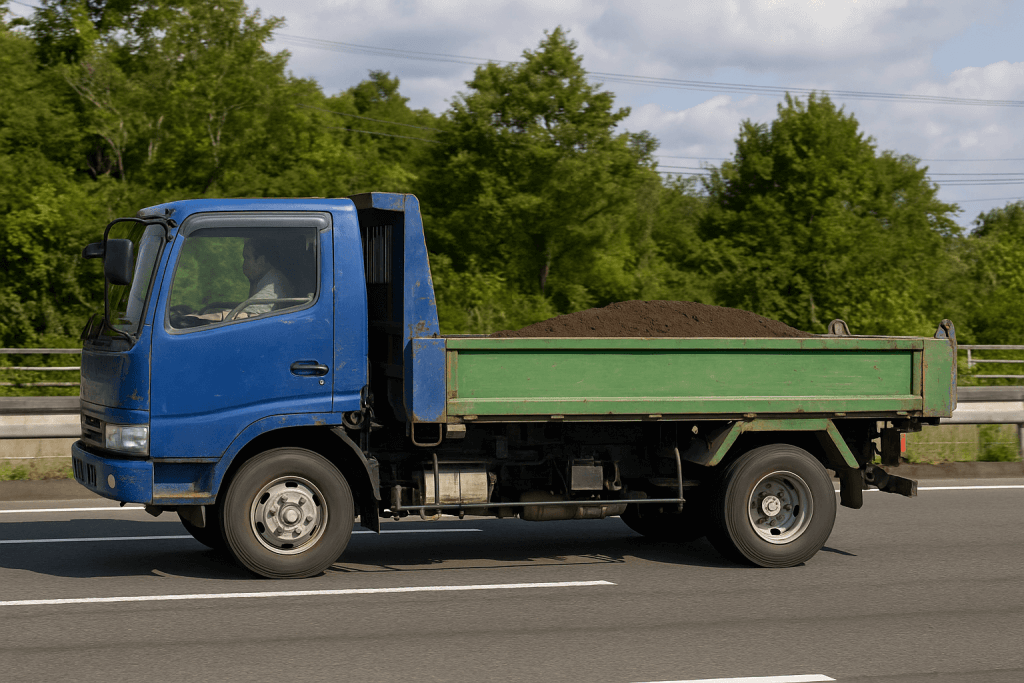

リヤダンプ

リヤダンプは、ダンプカーの中で最も普及しているタイプで、荷台を後方に傾けて積み荷を一気に排出する構造を持っています。油圧シリンダーで荷台を持ち上げ、荷台後部の扉(テールゲート)を開放することで、土砂や砕石、アスファルトなどを効率的に降ろすことができます。

建設現場や道路工事など、幅広い用途に対応できるため「標準的なダンプカー」とも呼ばれます。特に土木工事では、掘削した土砂を運搬して排出する作業で大きな力を発揮します。

サイドダンプ

サイドダンプは、荷台を左右どちらかの方向に持ち上げて積み荷を降ろすタイプのダンプカーです。

通常のダンプカーが後方に荷降ろしするのに対し、サイドダンプは横方向に荷降ろしできるため、高さ制限のある場所やスペースが限られた現場での作業に適しています。

左右どちらにもダンプアップできるため、現場での利便性が高いです。

三転ダンプ

三転ダンプは、荷台後方に荷物を降ろすリアダンプと、荷台側面に荷物を降ろすサイドダンプの両方の機能を兼ね備えています。

そのため、車両の左右と後方の三方向への荷降ろしが可能です。利便性が高い一方で、構造が複雑になるため、故障のリスクが高く、車両価格も高額になる傾向があります。

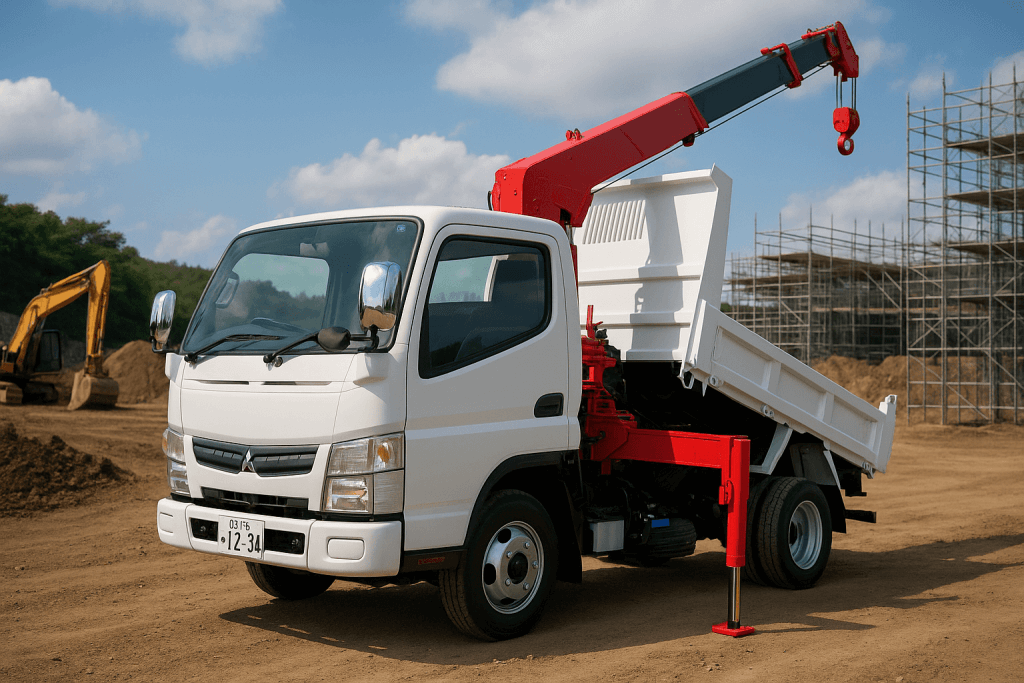

クレーン付きダンプ

クレーン付きダンプは、車体にクレーンを搭載したダンプカーです。この種類の車は、重量のある荷物を揚重し、そのまま運搬できるため、非常に効率的です。

本来であれば、荷物の積み込みにユンボなどの別の機械が必要な場合でも、クレーン付きダンプがあれば、この一台で積み込みから運搬、荷降ろしまでを一貫しておこなえます。

これにより、複数の車両を用意する手間が省け、作業の効率化とコスト削減に貢献します。

リフトダンプ

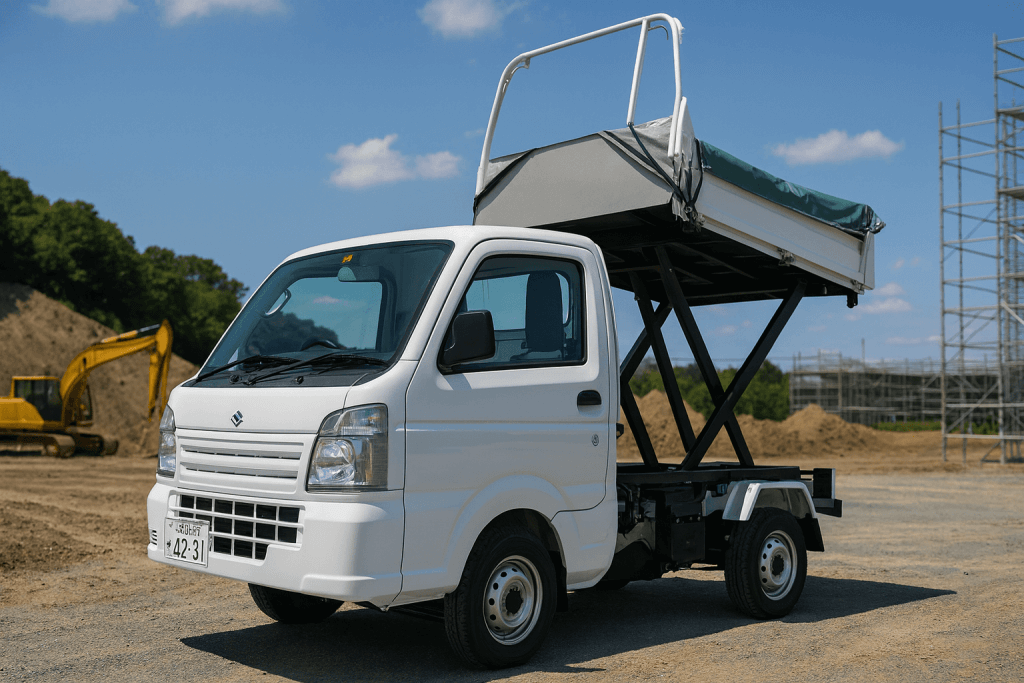

リフトダンプは、荷台を垂直にリフトアップできる機能を持つ特殊なダンプカーです。

通常のリアダンプと同様に荷台の前方を持ち上げて後方に積載物を降ろす機能に加え、荷台を真上に持ち上げられる点が大きな特徴です。

この機能により、建設現場での資材の積み込みや荷降ろし、高所への材料運搬などに便利です。

Lゲートダンプ

Lゲートダンプは、リアゲート下部に留め具があることで、ゲートが大きく開くタイプのダンプカーです。これにより、積荷の排出を妨げるものがなくなり、スムーズな荷降ろしが可能です。

別名、Fゲートダンプとも呼ばれます。

特に岩石やコンクリートガラなど、かさばる積荷の運搬に適しています。この特徴から、建設現場や採石場などで重宝されるダンプカーです。

ローダーダンプ(セーフティダンプ)

ローダーダンプは、荷台を持ち上げるダンプ機能と、荷台を車両後方にスライドさせる機能を併せ持つダンプカーです。別名セーフティダンプと呼ばれます。

この機能により、荷台後部を地面に接地させることが可能となり、ユンボなどの自走式作業車両を直接荷台に積み下ろしできます。そのため、重機を運搬する回送車としても利用できる多機能性が特徴です。また、アーム式ローダーダンプと呼ばれる種類もあり、これは荷台を切り離して車両後方に下ろすことができます。

【一覧】ダンプカーの荷台名称

ダンプカーの荷台には、それぞれに特定の機能を持つ様々な名称の部品があります。

これらの部品は、ダンプカーが積載物を安全かつ効率的に運搬し、排出するために不可欠な役割を担っています。

この章では、荷台の名称を紹介していきます。

①アオリ

アオリは、ダンプカーの荷台の側面と後方部分に取り付けられた開閉可能な板状の部位です。

| ・後アオリ(テールゲート):荷下ろし時に開閉する後方の板 ・側アオリ:荷物の積み下ろし補助として側面に設置される板 |

これらは走行中に積載された砂や土砂などが荷台からこぼれ落ちるのを防ぐ重要な役割を担っています。

また、アオリは、開閉方法にいくつか種類があります。

例えば後部のアオリのみが開くLゲートやFゲートと呼ばれる方式は、土砂などを一気に後方へ排出できるため、積載物のスムーズな排出に寄与します。

左右のアオリも開閉するタイプでは、側面からの積み下ろし作業が可能となり、現場での利便性が高まります。

積載物の種類や降ろしたい方向に応じて適切なアオリの方式を選ぶことで、荷台からの積み下ろし作業をよりスムーズにおこなえます。

②鳥居

荷台の一番前の運転席のすぐ後ろに設置される保護板は、形状が神社の鳥居に似ていることから「鳥居」と呼ばれています。

荷台上の積荷が、急ブレーキや下り坂で前方にずれ、運転席やドライバーへ衝突するのを防ぐために設置される重要なパーツです。

さらに、鳥居は単なる保護装置にとどまらず、資材を固定する際のロープ掛けや、作業灯を取り付けるベースとして活用されることもあります。

荷物を安全に運搬する上で欠かせない役割を担っています。

③プロテクタハシゴ

プロテクタハシゴとは、ダンプカーの荷台最前部にある鳥居(プロテクター)に設置された、昇降用のハシゴのことです。

作業員が荷台の上や積載物の状態を確認したり、シートをかける作業をする際に、荷台へ昇り降りするために使用します。

ステップ部分には滑り止め加工が施されているなど、安全性を考慮した工夫が見られます。

④コボレーン(自動シート開閉装置)

コボレーンとは、自動シート開閉装置のことで、荷台に積載した土砂や砂などの飛散防止を目的とした装置です。

コボレーンは、荷台全体をシートで覆い、走行中に積載物が飛散するのを防ぐ役割があります。特に、風で飛び散りやすい土砂や砂利、おがくず、軽量な廃棄物などを運搬する際に不可欠です。

また、積載物の状況に応じたコボレーンの設置と使用は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(通称「ダンプ規制法」)により義務付けられています。

なお、道路交通法(第七十五条の十)では、運転者に対し、高速自動車国道等において積載している物を転落または飛散させることを防止するための措置を講じることを義務付けています。

⑤ヒンジ

ヒンジは、ダンプトラックの荷台の囲いであるアオリの上部に取り付けられる重要な機能部品です。荷台全体を持ち上げて傾ける際には、ヒンジがアオリの支点として可動し、荷台からのスムーズな荷降ろしを可能にします。

この構造はダンプトラックの作業効率に直結しており、土砂などの積載物を排出する際に不可欠です。

ヒンジは使用頻度が高く摩耗しやすい部品のため、定期的に点検し、壊れた場合はすぐに交換することが重要です。

もしヒンジが壊れたまま使用を続けると、荷台のアオリが突然開いてしまい、積荷が落下するなどの危険を招く恐れがあります。

⑥ホイスト機構

ホイスト機構は、ダンプカーの荷台を昇降させるためのピストン部分を指します。この機構には主に2種類のタイプがあります。

一つ目は「PTO式」で、これはエンジンなどの動力を荷台の上げ下げに利用する仕組みです。

二つ目は「電動モーター式」で、電動モーターの力でホイスト機構を動かし、荷台をダンプアップさせます。

通常、ホイスト機構は荷台の下に収納されており、ピストンが伸びることで積載物を効率的に排出可能です。

⑦メインフレーム

メインフレームは、荷台全体を支える骨組み部分で、荷重や衝撃を分散させる役割を持ちます。強固なフレームがなければ、ダンプカーは大量の資材を安全に運搬することができません。

常に大きな荷重がかかるため、高い耐久性が求められる構造です。また、サビが発生すると強度が著しく低下するため、定期的な塗装によるメンテナンスでサビを防ぐ必要があります。

⑧安全棒

安全棒は、ダンプカーの荷台とシャシーフレームの間に設置する「つっかえ棒」のことです。

荷台を上げた状態で、荷台の下で点検や整備、清掃などをおこなう際に、荷台が予期せず落下するのを防ぐために使用されます。

この安全棒を正しくセットすることで、ダンプカーのホイスト機構などに異常が発生した場合でも、荷台とフレームの間に作業員が挟まれ事故に遭うのを未然に防止することができます。

⑨デッキ

デッキとは、ダンプカーの荷台の底面全体を指し、砂や土砂といった積荷が直接積載される部分です。

積載物が滑る際の摩擦や、ショベルカーなどでの積み込み時に発生する衝撃に耐えられるよう、非常に頑丈に作られています。

鉄製のデッキは積荷や水分により錆びやすいため、強度を維持し長持ちさせるためには、こまめな清掃が不可欠です。

⑩サイドガード

サイドガードは、荷台側面下部に設けられた安全装置で、歩行者や自転車が車両下に巻き込まれるのを防ぎます。大型車両では、装着が義務付けられています。

特に、タイヤ付近の死角になりやすい前輪と後輪の間や後輪の後方などに設置されています。

⑪ステップ

ステップとは「足かけ」や「荷台ステップ」とも呼ばれ、作業者がダンプカーの荷台へ昇り降りするための設備を指します。

地面から荷台が高い位置にある車では、昇降時にステップが必要です。ステップがあることで、作業時の転落といった事故を軽減し、荷物の確認やシートかけなどの作業がスムーズに行えます。ダンプカーの側面に設置されているタイプがほとんどですが、外付けのタイプもあります。

【一覧】ダンプの部品・パーツ名称

ここからは、ダンプの荷台を開閉するための主要な部品やパーツの名称とその機能について解説します。どの部品がどこにあり、何をしているのかを把握しておくと、日常点検や不具合時の切り分けがスムーズになり、結果的にダウンタイムの短縮と事故防止につながります。

①ダンプ上部受・ダンプ上部シャフト

ダンプ上部受とダンプ上部シャフトは、ダンプトラックの荷台を構成するアオリの機能に深く関わる部品です。

主にテールゲートの上部に取り付けられ、アオリを閉じた状態でのロックと解除を担います。ダ

ンプ上部受は、テールゲートが上方向に開く際のヒンジとして機能し、レバー操作によってダンプ上部シャフトとの連結を解除することで、テールゲートの下開きを可能にします。

上部シャフトは、このヒンジの軸となる重要な部品です。これらの部品が連携することで、ダンプトラックの荷降ろし操作がスムーズにおこなわれます。

動きが渋い、左右で開き方が違う、異音がするといったサインは早期整備の目安です。

②ダンプ下部シャフト・ダンプ下部フック

ダンプ下部シャフトとダンプ下部フックは、ダンプカーのテールゲート(後方のアオリ)下部を固定する重要な機能を持ちます。

積載物の重量がかかるため、高い強度が求められる部品です。ダンプ下部シャフトは、テールゲートが閉じた際にダンプ下部フックと連結し、ロックする役割があります。これにより、走行中にアオリが不用意に開くのを防ぎます。

一方、ダンプ下部フックは、テールゲート下部の固定機能に加え、ダンプアップ時にはシャフトから外れることでロックを解除し、テールゲートが上開きになるよう支えます。

③ダンプ蝶番

ダンプ蝶番は、ダンプトラックのアオリを荷台へ接続し、開閉する際の軸となる重要な部品です。

主にステンレス製で、サビに強く耐久性に優れています。

トラックの荷台に積載する土砂や資材などの重量物による負荷に耐えられるよう、高い強度を保つために、回転軸となるカール部分は溶接によって補強されています。

これにより、アオリの開閉時にかかる大きな負担にも耐え、ダンプトラックの安全な運行を支えています。

④テールゲートヒンジ

テールゲートヒンジは、ダンプトラックのテールゲート(後方のアオリ)上部に取り付けられる部品です。

テールゲートが上方向に開く際の回転軸として機能し、アオリの開閉をサポートする構造です。

これは、トラックの荷台から土砂などを排出する際に不可欠な部品であり、ダンプトラックの作業効率に直結します。

⑤ダンプ中間金具

ダンプ中間金具は、荷台後部のアオリ下部に設置される重要な部品です。

荷台をダンプアップする際にアオリの下部を確実に固定し、不意なアオリの落下を防ぐ役割を果たします。

これにより、積載物のスムーズな排出が可能となるだけでなく、安全な作業環境を確保することができます。

また、アオリが下方向に開いた状態でのダンプアップ作業を安全におこなうためにも不可欠な金具です。

⑥コンテナパーツ

コンテナパーツとは、脱着式コンテナに使われる部品の総称です。

脱着式コンテナは、荷台から簡単に取り付けたり外したりできる構造のコンテナで、通常のダンプカーとは異なる構造のため、専用のパーツが必要です。

コンテナパーツには、アームキー、ドア止め、ブーメランロック、梯子、車輪などの様々な部品が含まれており、これらがコンテナの脱着や固定を支えています。

【サイズ別】ダンプカーを運転できる免許

2007年に引き続き2017年にも道路交通法改正がおこなわれ、改正道交法によって国内の自動車運転免許区分は次に挙げる6つに細分化されました。

| ・普通免許 ・準中型免許(5トン限定) ・準中型免許・中型免許(8トン限定) ・中型免許 ・大型免許 |

上記免許区分の中で5トン限定は2017年以前、8トン限定は2007年以前に普通免許を取得しているドライバーの救済措置として設置されたもので、新たに取得できない区分です。

各免許区分で運転できるダンプカーは次に挙げるように最大積載量と車両総重量で制限されています。

| 免許区分 | 最大積載量 | 車両総重量 |

| 普通免許 | 2.0トン未満 | 3.5トン未満 |

| 準中型免許(5トン限定) | 3.0トン未満 | 5トン未満 |

| 準中型免許 | 4.5トン未満 | 7.5トン未満 |

| 中型免許(8トン限定) | 5.0トン未満 | 8トン未満 |

| 中型免許 | 6.5トン未満 | 11トン未満 |

| 大型免許 | 6.5トン以上 | 11トン以上 |

小型ダンプカーの運転に必要な免許

小型ダンプカーを運転する際には、車両の最大積載量と車両総重量に応じた免許が必要です。

小型ダンプカーの車両区分は、最大積載量3.0トン未満、車両総重量5.0トン未満と定義されています。

法的には最大積載量2.0トン未満、車両総重量3.5トン未満のダンプカーであれば普通免許でも運転可能ですが、現実的には準中型免許以上の免許区分が必要であると考えられます。

中型ダンプカーの運転に必要な免許

中型ダンプカーは、主に4トン積載のものが一般的ですが、三菱ふそうのダンプトラックには4トン以上積載可能なモデルもあります。

中型ダンプカーの運転には、最大積載量6.5トン未満・車両総重量11.0トン未満の車両区分に対応した中型免許の取得が望ましいとされています。

準中型免許でも運転可能な車両もありますが、中型ダンプカーの中には「増トン車」と呼ばれる最大積載量4.0トン・車両総重量8.0トン以上の車両も存在し、その場合は大型免許が必要となるため注意が必要です。

大型ダンプカーの運転に必要な免許

大型ダンプカーは、主に最大積載量6.5トン以上、車両総重量11.0トン以上のダンプカーを指します。

通称10トンダンプと呼ばれており、最大積載量10トン前後の車両が中心となるため、運転には大型免許が必要となります。

また、中型ダンプカーに区分される車両であっても、積載量が増やされた増トン車の場合には、大型ダンプカーと同様に大型免許が必要です。

ダンプカーの運転に必要な免許取得条件・費用

ダンプカーの運転に必要な免許は、車両の最大積載量や車両総重量によって異なります。

本章では、それぞれの免許を取得するための条件と費用の目安について解説します。

免許の取得条件

各免許には年齢や運転経験の条件が定められています。

| 免許区分 | 取得可能年齢 | 必要な運転経験 | 主な条件 |

| 普通免許 | 18歳以上 | なし | 視力・聴力など一定の身体条件を満たすこと |

| 中型免許 | 20歳以上 | 普通免許取得から通算2年以上 | 車両総重量7.5t〜11t未満の車両が対象 |

| 大型免許 | 21歳以上 | 普通または中型免許取得から通算3年以上 | 車両総重量11t以上を運転可能 |

例えば18歳で普通免許を取得した場合、すぐに中型や大型へは進めず、一定の経験年数を積む必要があります。

免許の取得条件

ダンプカーに必要な免許を取得する際の教習時間と費用は、出発点となる免許の有無や種類によって変わります。普通免許から大型免許までの流れを整理しました。

| 免許区分 | 教習時間(目安) | 費用 | 取得条件・備考 | |

| 学科 | 技能 | |||

| 普通免許 | 26時限 | 31時限 | 約25万〜35万円 | ・18歳以上で取得可能。 ・まずはここからスタート。 |

| 中型免許 | 1時限 | 15時限 | 約20万〜30万円 | ・20歳以上かつ普通免許経験2年以上が必要。 ・主に4t〜6tダンプを運転可能。 |

| 大型免許 | 1時限 | 20時限 | 約25万〜35万円 | ・21歳以上かつ普通または中型免許経験3年以上が必要。 ・10tダンプなど大型車両を運転可能。 |

合宿免許を利用すれば、費用を抑えたり短期間で取得できる場合もあります。

中古ダンプカーは「トラック流通センター」へ

中古ダンプカーの購入をご検討の際は、ぜひ「トラック流通センター」にご相談ください。

当社は日本全国に広がるネットワークを活かし、ウェブサイトに未公開の車両情報も含め、お客様のご要望に合ったトラックをご提案することが可能です。

品質の良い車両を厳選して取り扱っており、業界で最長クラスとなる1年間の保証「TRC保証」をご用意していますので、ご購入後も安心してお使いいただけます。

中古ダンプカー 在庫はこちらから

ダンプカーについてよくある質問

ダンプカーについてよくある質問をご紹介します。

ダンプカーが活躍する現場は?

| ・ダンプカーは主に以下のような現場で使われます。 ・建設現場:掘削した土砂や砕石、コンクリートガラの運搬 ・道路工事:アスファルトや舗装材の搬入出 ・造成工事:大量の土砂を盛土・切土に利用 ・産業廃棄物処理:解体現場やリサイクル工場での廃材運搬 |

用途によってダンプの種類が選ばれるため、現場環境と積載物に合わせた車両選定が重要です。

積載禁止物が決められているダンプカーもあるの?

ダンプカーの積載物には様々な規制があり、特に土砂禁ダンプは土砂の積載が禁止されています。これは、土砂を積むと過積載になってしまう可能性が高く、車両への負担や事故のリスクを高めるためです。

これらの規制は、ダンプカーの種類や構造、そして運搬する荷物の種類によって異なり、車両の安全な運用を確保するために重要です。

過積載するとどうなる?

ダンプカーの過積載は、道路交通法などの法律で禁止されている違法行為です。過積載は事故を引き起こすリスクが高く、特に重大事故につながりやすいことから、厳しく取り締まられています。違反した場合は、運転手だけでなく、所属する運送会社や荷主にも、次の罰則が科せられます。

【大型車で「最大積載量の10割以上」を過積載していたケース】

| 対象 | 罰則処分 |

| 運転手 | ・違反点数6点(免許停止) ・6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |

| 運送会社 | ・車両停止処分 ・悪質な場合は事業許可取り消し |

| 荷主 | ・警察署長から再発防止命令 ・命令違反時は懲役や罰金 |

ダンプカーはリースやレンタルできる?

ダンプカーはリースやレンタルが可能です。特に建設現場で高価な建設機械を導入する際には、購入よりもレンタルやリースを利用することで、初期費用を抑えられます。

近年では、多くの建設現場でレンタルされる建機が大半を占めており、法人だけでなく個人向けのサービスも提供されています。

ダンプカーのレンタルは、2トンダンプから10トンダンプまで、幅広いサイズが用意されています。 日額や月額での利用が可能で、レンタル期間が長くなる場合はリース契約も検討できます。 レンタル会社によっては、半年以上の利用でリース契約を提案している場合もあります。

>>トラック流通センター「とことんリース」はこちら

まとめ

ダンプカーの荷台部分の名称とその役割、荷台の開閉をサポートする部品の名称について解説しました。

ダンプカーは土砂や砂利、産業廃棄物などを効率的に運搬し、現場で迅速に荷降ろしをおこなうために不可欠な車両です。

その荷台には、積載物の飛散防止や運転席の保護など、それぞれ重要な役割を持つ部品が多数備わっています。

運転には車両のサイズに応じて普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許が必要となります。特に大型ダンプを運転するには大型免許が必須であり、その取得には年齢や運転経歴などの条件があります。

導入の際は、購入だけでなくリースやレンタルなど柔軟な活用方法もあるため、自社や現場のニーズに合わせて検討しましょう。

-

- ダンプカーは、荷台の種類ごとに特徴があり、用途に合わせて選ぶことが重要

- 荷台や部品の名称を把握しておくと、安全点検や効率的な運用に直結する

- 運転には、サイズ別の免許が必要で、取得条件・費用も異なる

- 過積載や積載禁止物違反は、運転手、会社、荷主すべてに責任が及ぶ

- 購入だけでなくリースやレンタルも活用でき、現場に合った導入が可能