【完全版】トラックの車検項目と有効期間|費用・車種別の年数・日常点検のコツ

トラックの車検は、車両が安全に公道を走れる状態かどうかを確認する大切な検査です。車種や積載量によって有効期間が異なり、費用の内訳や点検項目も一般車とは大きく異なります。

本記事では、トラックの車検項目や有効期間、有効期間の確認方法、車検費用など、車検に関する情報をくわしく解説します。車種別の年数や運行前の日常点検の項目についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

車検とは?

車検とは、国内で運行する全ての車両が道路運送車両法で定める保安基準に適合しているかを検査する制度です。この検査に合格することで、車両が公道を安全に走行できる状態であることが証明されます。

新車登録時には新規検査、その後は定期的に継続検査を受ける必要があります。これらの検査は、一般的に「車検」と呼ばれており、国土交通省の陸運支局や、認可を受けた民間の「指定工場」でおこなわれます。

車検と点検の違いは?

車検は、国が義務づける検査であり、一定期間ごとに受けなければなりません。

一方で点検は、車両を良好な状態に保つための自主的な整備です。

| 車検 | 点検 | |

| 実施者 | 国または認可工場 | 使用者、整備工場 |

| 主な目的 | 法定基準に適合しているか確認 | 故障予防、性能維持 |

| 頻度 | 新車登録後1〜2年ごと | 日常定期(3ヶ月、12ヶ月など) |

| 内容 | ブレーキ、排気、灯火、車体確認など | エンジン、オイル、冷却水、タイヤなど |

つまり車検は、最低限の安全を確認するための検査であり、点検は、安全快適に走るための整備です。

どちらもトラックを安全に運用するためには欠かせないものです。

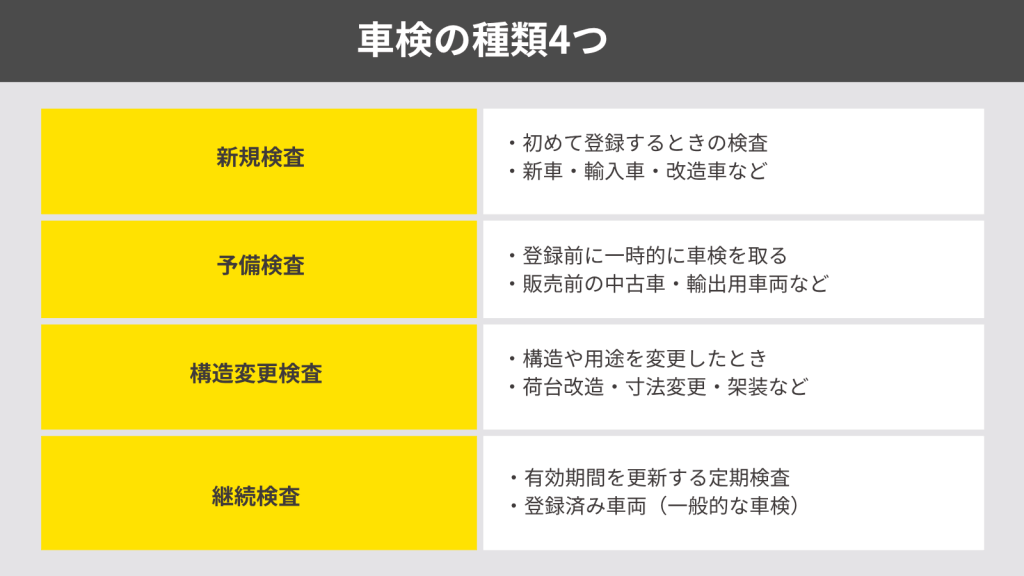

車検の種類は4つ

トラックの車検には、車両の状態や検査を受けるタイミングに応じて4つの異なる種類が存在します。具体的には「新規検査」「予備検査」「構造変更検査」「継続検査」に分類され、それぞれ検査の内容や目的が異なります。一般的に「車検」として広く認識されているのは、このうちの継続検査です。

ここでは、それぞれの検査がどのような場面で必要になるのかを解説します。

新規検査

新規検査とは、登録されていない新車や、一度登録を抹消した中古車を再び公道で走行させるために受ける検査のことです。

この検査に合格することで、初めてナンバープレートが交付され、車両を法的に使用できるようになります。

多くの場合、新車を購入した際には自動車販売会社が手続きを代行します。中古車を再登録する際にも同様の検査が必要となり、車両が保安基準に適合しているかどうかが厳しくチェックされます。

予備検査

予備検査は、ナンバープレートが交付されていない自動車が、新規検査の代わりに受けることができる検査です。例えば、ユーザー車検を予定しているユーザーが事前に車両の状態を確認したい場合などに利用されます。

この検査に合格すると「自動車予備検査証」が交付されますが、その有効期限は3ヶ月間と定められています。この証明書があっても公道を走行することはできず、後日、改めて運輸支局で新規検査を受ける必要があります。

構造変更検査

構造変更検査は、トラックの長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量といった諸元に大きな変更を加えた際に受ける必要がある検査です。

例えば、荷台の形状を変更したり、クレーンを追加したりした場合がこれに該当します。通常の車検では認められないような改造を施した車両が、変更後も国の定める保安基準に適合しているかを確認するのが目的です。この検査に合格することで、変更後の内容が車検証に反映されます。

継続検査

継続検査は、すでに登録されて使用中の自動車について、自動車検査証(車検証)の有効期限を延長するためにおこなわれる検査です。

一般的に「車検」と呼ばれるのは、この継続検査を指します。

有効期限が満了する前に検査を受け、合格することで、次の有効期限まで公道を走行する許可が更新されます。トラックの種類や重量によって有効期間は異なりますが、定期的にこの検査を受けることが法律で義務付けられています。

【車種別】トラックの車検の有効期間(サイクル)

トラックの車検有効期間は、車両の区分によって異なります。

軽トラック、小型・中型トラック(車両総重量8t未満)、中型・大型トラック(車両総重量8t以上)の3つの区分に分けられ、それぞれ初回登録時と継続車検時の有効期間が、次のとおり異なります。

| 初回 | 継続車検 | |

| 軽トラック | 2年 | 2年ごと |

| 小型〜中型(8t未満) | 2年 | 1年ごと |

| 中型〜大型(8t以上) | 2年 | 1年ごと |

それぞれ解説します。

1.軽トラック

軽トラックの車検は、新車登録後の初回検査が2年後、それ以降も2年ごとに受ける必要があります。これは普通乗用車と同じサイクルです。

軽トラックは、他のトラックに比べて最大積載量が少なく、車体への負担が比較的小さいことが考慮されており、このような期間設定になっています。

事業用と自家用の区別がなく、車検の有効期間は一律で2年のサイクルとなります。定期的な点検を怠らず、期間内に車検を更新することが求められます。

2.小型~中型トラック(車両総重量8t未満)

車両総重量が8トン未満の小型トラックや中型トラックの場合、車検の有効期間は初回が新車登録から2年後、2回目以降は毎年1回となります。

これらのトラックは貨物運送車両として扱われ、走行距離が長くなる傾向があるため、2年目以降はより頻繁な検査が義務付けられています。

また、車検にかかる費用の一部である自動車重量税は、自家用か事業用かによって金額が異なるため、運送事業で使用する場合は注意が必要です。

3.中型~大型トラック(車両総重量8t以上)

車両総重量が8トン以上の中型トラックおよび大型トラックは、新車登録後の初回から1年ごとに車検を受ける必要があります。

これらの車両は長距離輸送などで酷使されることが多く、車体や部品への負荷が大きいため、毎年厳しい検査が義務付けられています。車検費用に含まれる自動車重量税は自家用と事業用で異なり、車両が大きくなるほど高額になります。

また、消耗部品の交換など整備に必要な費用も高くなる傾向があります。

トラックの車検の有効期間の確認方法は2つ

自身のトラックの車検満了日がいつなのかを正確に把握しておくことは、車両管理の基本です。うっかり有効期間を過ぎてしまうと、公道を走行できなくなるだけでなく、罰則の対象にもなります。車検の有効期間を確認するための方法は主に2つあり、どちらも簡単にチェックできます。

ここでは、それぞれの確認方法について具体的に解説しますので、定期的に確認する習慣をつけましょう。

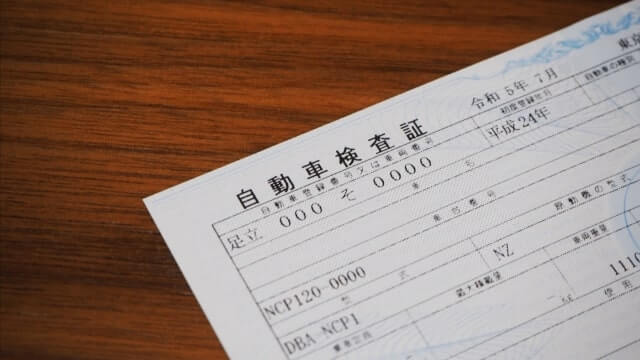

1.車検証(自動車検査証)を確認

トラックの車検の有効期間が満了する正確な日付は、自動車検査証(車検証)で確認できます。

車検証の左下部分に「有効期間の満了する日」という記載があり、そこに年月日が明記されています。この日付が、公道を走行できる最終日となります。

なお、車検の検査自体は、この有効期間が満了する日の1ヶ月前から受けることが可能です。早めに日程を調整し、余裕をもって検査を受けることを推奨します。

2.車検シール(検査標章)を確認

車検を受けた車両には、フロントガラスに検査標章、通称「車検シール」または「ステッカー」が貼付されます。このシールでも車検の有効期間を確認できますが、記載されているのは満了する「年」と「月」のみで、具体的な日付までは分かりません。

そのため、有効期間の満了が近づいてきたら、必ず車検証で正確な日付を確認する必要があります。車検シールはあくまで目安として捉え、詳細な日程管理は車検証でおこなうようにしてください。

有効期間の残年数による車検手続きの違い

中古トラックを購入する場合、その車両の車検有効期間が残っているか、それとも切れているかによって、納車までの手続きや期間が異なります。

車検が残っていれば比較的スムーズに乗り出せますが、切れている場合は新たに検査を受ける必要があります。

ポイントは下表のとおりです。

| 状況 | 手続き | ポイント |

| 有効期限が残っている | 継続検査(通常車検) | ・満了日の1か月前から受けても次回満了日は変わらない |

| 有効期限が切れている | 車検切れ車両の再検査 | ・公道走行不可 ・仮ナンバー(臨時運行許可)が必要 |

それぞれのケースでどのような違いがあるのかを事前に理解しておくことで、購入計画を立てやすくなります。

1.有効期限が残っているケース

購入を検討している中古トラックの車検有効期限が残っている場合、名義変更などの簡単な手続きで済むため、比較的短期間で納車されることが多くなっています。購入後すぐに業務で使用したい場合には大きなメリットとなるでしょう。

ただし、市場に出回っている中古トラックの中では、車検の有効期限が残っている車両はそれほど多くないのが実情です。そのため、基本的には有効期限が切れているものとして考えておく方が現実的です。

2.有効期限が切れているケース

中古トラックは、車検の有効期限が切れた状態で販売されていることも少なくありません。この場合、納車前に販売店側で車検を取得してもらうか、購入後に自分で整備工場に依頼して車検を通す必要があります。

注意点として、車検切れの車両は公道を自走できないため、整備工場まで移動させる際には積載車で運送するか、役所で仮ナンバーを発行してもらう手続きが必要です。道路運送車両法違反とならないよう、移動方法には十分な注意が求められます。

車検を受けられる3つの場所

トラックの車検は、どこでも受けられるわけではありません。国から認可を受けた工場で実施する必要があり、その工場の種類によってサービス内容や特徴が異なります。

大きく分けると、検査まで一貫して行える「指定工場」、整備中心の「認証工場」、そして所有者自身が手続きをおこなう「ユーザー車検」の3つの選択肢があります。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、自身の状況に合った場所を選びましょう。

1.指定工場

| メリット | デメリット |

| ・車検から整備までワンストップで完結 ・予約が取りやすく、短期間で完了できる ・点検整備の品質が安定している |

・工場によって費用や対応範囲に差がある ・純正部品指定などでやや高めになることも |

指定工場は、地方運輸支局長から自動車の整備だけでなく検査をする事業の指定を受けた工場で、「民間車検場」とも呼ばれます。工場内に車検の検査ラインを備えているため、車両の整備から検査までをすべて一貫しておこなうことが可能です。

運輸支局に車両を持ち込む必要がないため、車検にかかる時間が比較的短いのが大きなメリットです。トラックディーラー(販売会社)や規模の大きい民間整備工場などがこれに該当します。

2.認証工場

| メリット | デメリット |

| ・地域密着型の工場が多く、柔軟に対応してもらいやすい ・古い車両や特殊車両などにも対応できるケースが多い |

・陸運支局までの持ち込みが必要 ・検査予約や移動に時間がかかる |

認証工場は、国から自動車の分解整備をおこなうことを認証された工場です。

ただし、点検や整備は対応できますが、車検の検査ラインは持っていません。そのため、認証工場に車検を依頼した場合、整備が完了した後に車両を管轄の運輸支局(車検場)まで持ち込んで最終的な検査を受けることになります。

この持ち込みの手間があるため、指定工場に比べて車検完了までに時間がかかる場合があります。一部のディーラーや民間整備工場、カー用品店などが該当します。

3.ユーザー車検・車検代行

| メリット | デメリット |

| ・費用が最も安く済む(法定費用のみ) ・手続きに慣れれば短時間で完了可能 |

・専門知識がないと不合格になるリスクが高い ・整備不良を見逃すと、後のトラブルにつながる |

ユーザー車検は、トラックの所有者自身が管轄の運輸支局に車両を持ち込み、直接検査を受ける方法です。業者に支払う手数料がかからないため、費用を大幅に安く抑えられるメリットがあります。

しかし、書類や点検を自分で準備する必要があり、検査で不備が見つかると再検査になるなど、多くの時間と手間がかかります。

また、手続きのみを業者に依頼する車検代行という方法もありますが、いずれの場合も事前の整備が不十分だとトラブルにつながる可能性があります.

トラックの車検項目

トラックの車検では、車両が安全に走行するための基準や、環境への配慮に関する基準を満たしているかを確認するため、多岐にわたる項目が検査されます。

これらの検査は、法律に基づいて厳格におこなわれます。車両の状態を正確に把握し、必要な整備を事前におこなうことで、スムーズに車検を通過させることができます。

ここでは、トラックに限らず、車検で実施される主要な検査項目について紹介します。

同一性の確認

同一性の確認は、車検を受ける車両が車検証に記載されている情報と一致しているかを確認する、検査です。検査官が車台番号やエンジンに刻印された原動機型式、ナンバープレートなどを目視でチェックし、書類上の車両と現車が同一であることを確かめます。

また、車両の用途や形状、種別などが車検証の記載通りであるかも確認の対象となります。この確認が取れない限り、次の検査に進むことはできません。

外観検査(外周り検査)

外観検査では、検査官が車両の周りを歩きながら、車体や灯火類などに問題が無いかを目視で確認します。

具体的には、ヘッドライトやウインカー、ブレーキランプといった灯火類が正しく点灯・点滅するか、タイヤやホイールの状態、ガラスのひび割れの有無などがチェックされます。

また、保安基準に適合しない不正な改造が行われていないかも、この段階で厳しく検査される重要な項目です。

サイドスリップ

サイドスリップ検査は、トラックがまっすぐ安定して走行できるかを確認するための項目です。専用のテスターの上を車両が通過することで、前輪タイヤの横滑り量を測定します。

ホイールアライメントのズレなどが原因で、横滑り量が基準値を超えていると、走行中にハンドルが取られたり、タイヤの偏摩耗を引き起こしたりする危険があります。

基準値から外れている場合は、調整した上で再検査が必要です。

ブレーキ検査

ブレーキ検査は、車両の安全性能を確保する上で極めて重要な項目です。専用のテスターを使用し、前輪と後輪それぞれのブレーキが規定の制動力を発揮できるかを確認します。

アクセルを踏み込んだ状態からブレーキをかけ、その制動力を測定します。

また、サイドブレーキなどの駐車ブレーキが、車両を確実に停止し続けるだけの力を持っているかも合わせて検査されます。制動力が基準に満たない場合は、不合格となります。

スピードメーター検査

スピードメーター検査は、車両に表示される速度と実際の走行速度との間に大きな誤差がないかを確認する検査です。検査ライン上のローラーでタイヤを回転させ、スピードメーターが時速40キロを指した時点の実際の速度を測定します。

このとき、実際の速度が国の定める許容範囲内に収まっている必要があります。メーターの表示と実速度に大きな乖離があると、速度違反や事故の原因となるため、正確性が求められます。

ヘッドライト検査

ヘッドライト検査では、夜間走行の安全を確保するため、ヘッドライトの明るさ(光量)と光の向き(光軸)が保安基準を満たしているかを確認します。

専用の測定器を使用し、ロービーム(すれ違い用前照灯)の光が規定の範囲を適切な明るさで照らしているかを厳しくチェックします。

光軸がずれていると対向車を眩惑(げんわく)させたり、前方を十分に照らせなかったりする危険があるため、基準から外れている場合は調整が必要です。

排ガス検査

排ガス検査は、車両から排出されるガスに含まれる有害物質の濃度が、環境基準値内に収まっているかを確認する検査です。ガソリン車の場合、マフラーに検査用のプローブ(測定管)を挿入し、アイドリング状態で排出される一酸化炭素と炭化水素の濃度を測定します。

ディーゼル車の場合は、ガソリン車のように測定しません。ディーゼル車の排ガス検査では、黒煙の濃度を測定する黒煙検査や、排ガスの不透明度を測定するオパシメータ検査を実施します。

近年では、粒子数測定も導入され、より多角的な評価がおこなわれます。これらの検査は環境保護の観点から重要な検査項目であり、基準値を超えると不合格となります。

下廻り検査

下廻り検査では、リフトで車両を持ち上げ、普段は見ることができない車両下部の状態を検査官が確認します。ステアリング装置やサスペンションといった、かじ取り装置の部品に緩みや損傷がないかを確認します。

そのほか、エンジンやトランスミッションからのオイル漏れ、燃料漏れの有無、マフラーの損傷や排気漏れがないかなどをハンマーで叩きながら点検します。走行の安全性に直結する重要な部品が集中しているため、入念なチェックとなるのが特徴です。

トラックの規格別車検費用の相場

トラックの車検費用は、総重量と積載量や整備内容によって大きく異なります。

一般的には、軽トラック、小型トラック、中型トラック、大型トラックの順に費用が高くなります。

ここでは、法定費用と整備費用を合わせたおおよその相場を紹介します。

| 車両区分 | 車検費用の目安 | 内訳の目安(法定費用+整備費用) |

| 軽トラック | 約50,000〜80,000円 | ・自賠責保険料・重量税・検査料などを含む ・整備箇所が少なく比較的安価 |

| 小型トラック (8t未満) |

約80,000〜120,000円 | ・部品交換やブレーキ整備などが加わる |

| 中型トラック (8t未満・事業用) |

約120,000〜160,000円 | ・使用頻度が高く、消耗部品の交換が多い傾向にある |

| 大型トラック (8t以上) |

約150,000〜250,000円 | ・車両重量・部品点数が多く、整備費用が高額になりやすい |

車検費用のうち、法定費用(自賠責保険料・重量税・印紙代)は全国共通ですが、整備費用は工場や整備内容によって異なります。

また、定期点検と同時に実施することで、整備工賃を抑えられるケースもあります。営業用トラックは走行距離が長く、ブレーキやサスペンションなどの部品交換が必要になるため、費用はやや高いです。

車検費用の内訳(2種類)

トラックの車検費用は大きく分けて「法定費用」と「点検整備費用」の2種類で構成されています。法定費用は法律で定められた費用で、自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料などが含まれます。これらの費用はトラックの種類や用途(自家用か事業用か)によって金額が異なります。

一方、点検整備費用は、車検に合格するための点検整備、基本整備、車検代行、完成検査、車検更新などの諸費用を指します。この費用は車検を依頼する場所によって大きく変動し、ディーラー、民間整備工場、車検代行専門店などで価格が異なります。

【費用1】法定費用

法定費用には、自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料などが含まれており、国によって金額が定められている費用です。自家用と事業用では費用が異なる場合があり、車種や車両総重量、経過年数によって金額が変わります。

例えば、小型、中型、大型トラックでそれぞれ費用が細かく設定されています。これらの費用のうち、自動車重量税と自賠責保険料は、どの車検業者に依頼しても金額は基本的に一律です。

しかし、検査手数料は、車検を受ける場所(指定工場か認証工場か)によって金額が異なる場合があります。そのため、法定費用全体の金額は、依頼する車検業者によって若干異なる可能性があります。

小型トラック

小型トラックの車検有効期間は、新車登録後の初回が2年、2回目以降は毎年となります。そのため、2年目以降は毎年法定費用が発生します。

例えば、いすゞエルフのような2トントラック(車両総重量5tクラス)を自家用、指定整備で車検を受ける場合、法定費用の目安として、初回は約27,000円、2回目以降は約33,000円です。

車両総重量別の費用の目安は、次のとおりです。

| 車両総重量 | 自賠責保険料 (24か月) |

重量税 | 検査手数料 | 合計目安 |

| 〜2t未満 | 約17,540円 | 約6,600円 | 約1,800円 | 約26,000円 |

| 2〜3t未満 | 約9,900円 | 約29,000円 | ||

| 3〜4t未満 | 約12,300円 | 約31,000円 |

中型トラック

中型トラックの車検有効期間は、車両総重量8t未満の場合、初回が2年で2回目以降は毎年1回です。車両総重量8t以上になると初回から毎年車検が必要となります。

例えば、4トントラック(いすゞフォワード、車両総重量8tクラス)を自家用、指定整備で受ける場合の法定費用は、初回で約33,000円、2回目以降は約43,000円が目安です。

この費用には自動車重量税、12ヶ月契約の自賠責保険料、印紙代が含まれており、事業用(営業用)トラックでは金額が異なります。

車両総重量別の費用の目安は、次のとおりです。

| 車両総重量 | 自賠責保険料 (12か月) |

重量税 | 印紙代 | 合計目安 |

| 4〜6t未満 | 約14,280円 | 約12,300円 | 約1,800円 | 約28,000円前後 |

| 6〜8t未満 | 約24,600円 | 約40,000円前後 |

大型トラック

大型トラックの車検有効期間は、新車登録時から毎年1回です。そのため、法定費用は毎年発生します。

例えば、いすゞギガのような車両総重量25tクラスの大型トラックを事業用(営業用)、指定整備で受ける場合、法定費用の目安は初回で約61,000円、2回目以降は約92,000円となります。

この金額は自動車重量税、12ヶ月分の自賠責保険料、印紙代を合計したものです。大型車は重量があるため、特に自動車重量税の金額が大きくなるのが特徴です。

車両総重量別の費用の目安は、次のとおりです。

| 車両総重量 | 自賠責保険料 (12か月) |

重量税 | 印紙代 | 合計目安 |

| 8〜11t未満 | 約14,280円 | 約32,800円 | 約1,800円 | 約49,000円前後 |

| 11〜13t未満 | 約41,000円 | 約57,000円前後 | ||

| 13t以上 | 約49,200円 | 約65,000円前後 |

【費用2】点検整備費用

点検整備費用は、車検に合格するための点検整備や基本整備、車検代行、完成検査、車検更新などの諸費用を含むもので、依頼する業者によって価格が変動します。

ディーラー車検は費用が高めですが、民間整備工場や車検代行専門店は費用が安い傾向にあるのが特徴です。

一般的な目安は以下の通りです。

| 点検整備費用の目安 | 主な整備内容 | 費用が変動する要因 | |

| 小型 | 約30,000〜60,000円 | ブレーキ/オイル/ライト調整など | 部品交換の有無、走行距離 |

| 中型 | 約50,000〜90,000円 | タイヤ/サスペンション/エンジン系統 | 消耗部品の状態、使用頻度 |

| 大型 | 約80,000〜150,000円 | エアブレーキ/足回り/排気系統など | 走行距離・重量負荷・経年劣化 |

法定費用は変更できませんが、この点検整備費用は依頼先を選ぶことで安く抑えることが可能です。

トラックの日常点検の項目

トラックは走行距離や積載負荷が大きいため、車検だけでなく日常的な点検が非常に重要です。

特に貨物自動車運送事業者は、国土交通省の指導により運行前点検の実施が義務付けられています。

ここでは、毎日の運行前におこなうべき点検項目を紹介します。

1.キャブをチルトして点検

キャブ(運転台)を前方に傾けるチルト作業をおこない、エンジン周りの点検を実施します。

| ①エンジンオイルの量がレベルゲージの規定範囲内にあるか、オイル漏れがないかを確認する。 ②ラジエーターの冷却水量が適切か、ファンベルトに緩みや損傷がないかをチェックする。 |

キャブをチルトさせる際は、周囲に障害物がない平坦な場所で作業し、安全のためにロックが確実にかかっていることを必ず確認してください。

2.運転席に座って点検

転席に座り、各種装置の動作確認をおこないます。

| ①ブレーキペダルを踏み込み、踏みしろや効き具合が適切か、ブレーキフルードの液量がリザーバータンクの規定範囲内にあるかを確認する。 |

パーキングブレーキレバーの引きしろも点検対象です。

また、エンジンを始動させ、異音や異常な振動が無いかを確認し、ウォッシャー液の噴射状態やワイパーの拭き取り能力に問題がないかもチェックします。

3.車の周りを一周して点検

車両の周囲を歩いて一周しながら、目視で点検をおこないます。

| ①ヘッドライト、車幅灯、ウインカー、ブレーキランプといった灯火類に、レンズの汚れや損傷がないか、正常に点灯・点滅するかを確認する。 ②ボディ全体に損傷がないか、燃料漏れやオイル漏れの痕跡がないかもチェックする。 |

バッテリー周辺も確認し、ターミナルの緩みや腐食、バッテリー液量が規定の範囲内にあるかを確認する重要な点検です。

4.タイヤの点検

タイヤは安全走行の要であり、入念な点検が求められます。

| ①タイヤの空気圧が適正か、タイヤゲージで測定する。 ②タイヤの接地面や側面に亀裂や損傷、異常な摩耗が無いか、スリップサインが出ていないか、溝の深さが十分に残っているかを確認する。 |

このとき、スペアタイヤの状態確認も忘れてはいけません。

5.走行して点検

日常点検の最後として、実際に車両を少し走行させて最終確認をおこないます。

| ①発進時にクラッチのつながり具合がスムーズか、異音がないかを確認する。 ②低速で走行しながらブレーキをかけ、実際の効き具合に異常がないかを確かめる。 |

また、加速がスムーズに行えるか、走行中にエンジンから異音が発生しないかなど、五感を使って車両の状態をチェックし、運行に支障がないことを最終判断します。

トラックの車検費用を安く抑えるコツ

トラックの車検は、安全基準を満たすために欠かせない法定点検ですが、台数が多い企業や長距離運行の事業者にとっては、毎年の車検費用が大きな負担となります。

ただし、必要な整備をしながらも、無理のない範囲でコストを抑える方法はいくつかあります。

ここでは、実務的かつ安全性を損なわない節約のポイントを紹介します。

【コツ1】ユーザー車検で節約!

ユーザー車検とは、車検の検査部分を自分でおこない、陸運支局に車両を持ち込む方法です。

これにより、整備工場に車検の全てを依頼する場合に発生する代行手数料や完成検査料などを削減できます。ユーザー車検にかかる費用は、法定費用(自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料)と、必要に応じて発生するパーツ代や整備費用です。

整備工場との費用を比較してみると、次のとおりです。

| ユーザー車検 | 整備工場 | 差額 | |

| 軽トラック | 約35,000〜50,000円 | 約60,000〜90,000円 | 約25,000〜40,000円 |

| 小型トラック(8t未満) | 約50,000〜70,000円 | 約90,000〜130,000円 | 約40,000〜60,000円 |

| 中型トラック(8t未満・事業用) | 約70,000〜100,000円 | 約120,000〜160,000円 | 約50,000〜70,000円 |

| 大型トラック(8t以上) | 約100,000〜140,000円 | 約160,000〜250,000円 | 約60,000〜100,000円 |

ユーザー車検は、法定費用だけで済ませたい個人事業主や小規模運送事業者に適しますが、時間や整備知識が限られている場合は、整備付きの業者車検を選ぶほうが再検査のリスクを避けられ、結果的に安心です。

【コツ2】複数の業者から見積もりを取り比較する!

車検の法定費用は全国一律で定められていますが、点検整備費用は依頼する業者によって大きく異なります。

そのため、複数の業者から見積もりを取得し、それぞれの点検項目や費用を比較検討することが大切です。見積もりを比較することで、不必要な整備費用を削減し、適正な価格で車検を受けられる業者を見つけられます。

また、費用だけでなく、整備内容やアフターサービスなども考慮して、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

【コツ3】刑務所の車検を利用する

乗用車の車検費用を節約する方法の一つとして、一部の刑務所が提供する車検サービスを利用する方法があります。刑務所では職業訓練の一環として自動車整備をおこなっており、民間業者と比較して費用を抑えられる場合があります。

ただし、このサービスは乗用車を対象としており、トラックなどの大型車両の車検は実施していません。刑務所での車検は全国に8ヶ所存在しますが、2025年10月時点では中国・四国・九州・沖縄地方には対応している施設がありません。

そのため、利用を検討する際は、お住まいの地域に対応する施設があるかを確認し、乗用車であることを前提として検討することをおすすめします。

【コツ4】整備項目を減らし値引き交渉をする

車検費用の節約方法のひとつに、依頼する整備工場と日頃から良好な関係を築いて、不必要な整備項目を減らし値下げしてもらう方法があります。

また、車検時にすべての整備をまとめて実施するのではなく、日常の点検や定期整備の中で消耗品の交換を計画的に進めておくのも有効です。

これにより、車検時の整備範囲を最小限に抑えられ、一度に発生する高額な費用を分散できます。

【コツ5】減トンを行って法定料金を節約

「減トン」とは、トラックの最大積載量を減らして再登録(構造変更)することを指します。車両総重量が軽くなることで、重量税や自動車税などの法定費用を下げることが可能です。

特に、積載量をフルに使わなくなった車両や、業務内容が変わって軽積載での運用が中心になった場合に有効な方法です。

減トンの主な方法は、次のとおりです。

| 方法 | 内容 |

| 荷台・クレーンなどの架装を外す | クレーン付きトラックのクレーンや、鉄製荷台をアルミ製に変更するなど |

| 補助装備やタンク類を取り外す | サブタンク、補助リフト、スペアタイヤなどの重量物を外す |

| 構造変更検査を受けて再登録 | 陸運支局で検査を受け、新しい最大積載量を車検証に記載 |

減トンすれば、年間の重量税が数千〜1万円ほど軽減される場合があります。

ただし、運送業(緑ナンバー)で登録している車両は、減トン後に運輸局への届出許可変更が必要です。

現場での積載量や業務内容を見直し、無理のない範囲でコスト削減を図りましょう。

トラックの車検についてよくある質問

ここでは、トラックの車検に関して多くの方が疑問に感じる点についてお答えしていきます。

トラックの車検有効期間が変わる理由はなに?

トラックは貨物自動車という車両区分に分類され、特に長距離の運送業務に使用されることが多く、乗用車に比べて走行距離が長くなる傾向があります。そのため、車体や部品への負担が大きく、消耗も早まります。

特に車両総重量8t以上のトラックは、社会的な影響も大きいため、安全性をより頻繁に確認する必要があるという観点から、初回から1年ごとという短い有効期間が設定されています。

また、環境負荷が大きい古い車両は、買い替えを促す目的で税金が高くなります。

車検を受け忘れたらどうなるの?

車検の有効期限を過ぎたトラックは、公道を一切走行できません。

もし有効期限切れの状態で運転した場合、道路運送車両法違反となり、「違反点数6点」「免許停止処分」「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。

期限が切れてしまった場合は、次の手順で対応します。

| ①市区町村役場で臨時運行許可(仮ナンバー)を取得する ②陸運支局まで車両を移動して車検を受ける |

仮ナンバーは運行経路、日付が指定されており、許可範囲を超えた走行も違反となるため注意が必要です。

トラックの車検証は再発行できる?

可能です。車検証を紛失・破損した場合は、管轄の陸運支局で再交付手続きをおこないます。

再発行に必要な書類は以下の通りです。

| ・車検証再交付申請書 ・身分証明書 ・使用者の印鑑 ・手数料(印紙代:約300円前後) |

代理人が手続きする場合は委任状も必要です。再発行には通常1日〜2日程度かかります。

ちなみに、車検証を紛失した状態で公道を走行することはできません。車検自体が有効でも、車検証の備え付け義務(道路運送車両法第66条)に違反するためです。

再発行が完了するまでは、原則として運行を控える必要があります。

まとめ

トラックの車検は、安全に走行するための整備状態を確認する大切な制度です。車種や用途によって有効期間や費用が異なり、とくに軽トラック以外は、1年ごとの車検が義務付けられています。日常点検を怠らず、早めの準備を心がけることで、故障やトラブルを未然に防ぎ、安定した運行を維持できます。

また、車検費用は「法定費用」と「整備費用」で構成され、整備工場や内容によって差が出ます。複数の見積もりを比較したり、日常整備を計画的に進めてください。適切な点検と計画的な車検管理によって、安全で効率的な車両運用を続けましょう。

-

- 車検の有効期間は、車両総重量が8トン未満のトラックは初回2年、2回目以降は1年、8トン以上のトラックは初回も含めて1年、軽トラックは初回登録から2年、以降は2年

- 車検費用は、「法定費用」と「点検整備費用」から構成される

- トラックの車検の有効期間の確認は、「車検証」と「車検シール」の2つの方法がある