パッカー車(塵芥車)とは?ゴミ収集車の仕組み・構造・サイズ・容積

パッカー車は、ゴミ収集の効率を大幅に向上させる特殊用途自動車で、ゴミを圧縮し、多くの量を積載できる特徴を持っています。

本記事では、パッカー車の基本的な仕組みや種類、運用時の注意点について詳しく解説します。

目次

パッカー車(塵芥車)とは?

パッカー車とは、ゴミ収集車を指し、私たちが普段目にしている自治体のゴミ回収車と同一のものです。パッカー車は、法令上「特殊用途自動車」というカテゴリに属し、塵芥車(じんかいしゃ)、清掃車・集塵車(しゅうじんしゃ)などと呼ばれることもあります。

多くは、自治体の契約する収集業者が所有する商業車であり、ゴミを圧縮してゴミ袋約900個分の積載を可能としています。

パッカー車の仕組み

車両後部にある投入口から投入されたごみは、内部の装置によって圧縮されながら荷箱へと送られます。圧縮することで、限られたスペースでも多くのごみを積載できるようになっており、収集効率が大幅に向上します。

ごみの排出時には、内部の機構が作動し、圧縮されたごみをスムーズに外へ押し出す仕組みになっています。

パッカー車のサイズ・容積

パッカー車には、「小型」「中型」「大型」の3つのサイズがあり、用途や収集エリアによって使い分けられています。住宅街などの狭い道路では取り回しやすい小型タイプが選ばれ、広い道路や収集量の多いエリアでは中型が活躍します。

小型や中型ともに、最大積載量は約2トンで、一般的なゴミ袋で約1,000袋分に相当します。一方、大型のパッカー車は、主に産業用として用いられ、最大で4トン以上の積載が可能です。これはおよそゴミ袋2,000袋分に相当します。また、パッカー車の容積は「立米(㎥)」で表され、積載できるゴミの体積を示します。

例えば、小型では4〜6㎥、中型で8〜10㎥、大型で12㎥程度が目安です。導入の際は、積載量と容積の両方を確認することが大切です。

パッカー車の種類

パッカー車の種類は下記の3つに大別されます。

| 1.プレス式(圧縮板式) 2.巻込み式(回転板式) 3.ロータリー式(荷箱回転式) |

それぞれの仕組みについて解説していきます。

1.プレス式(圧縮板式)

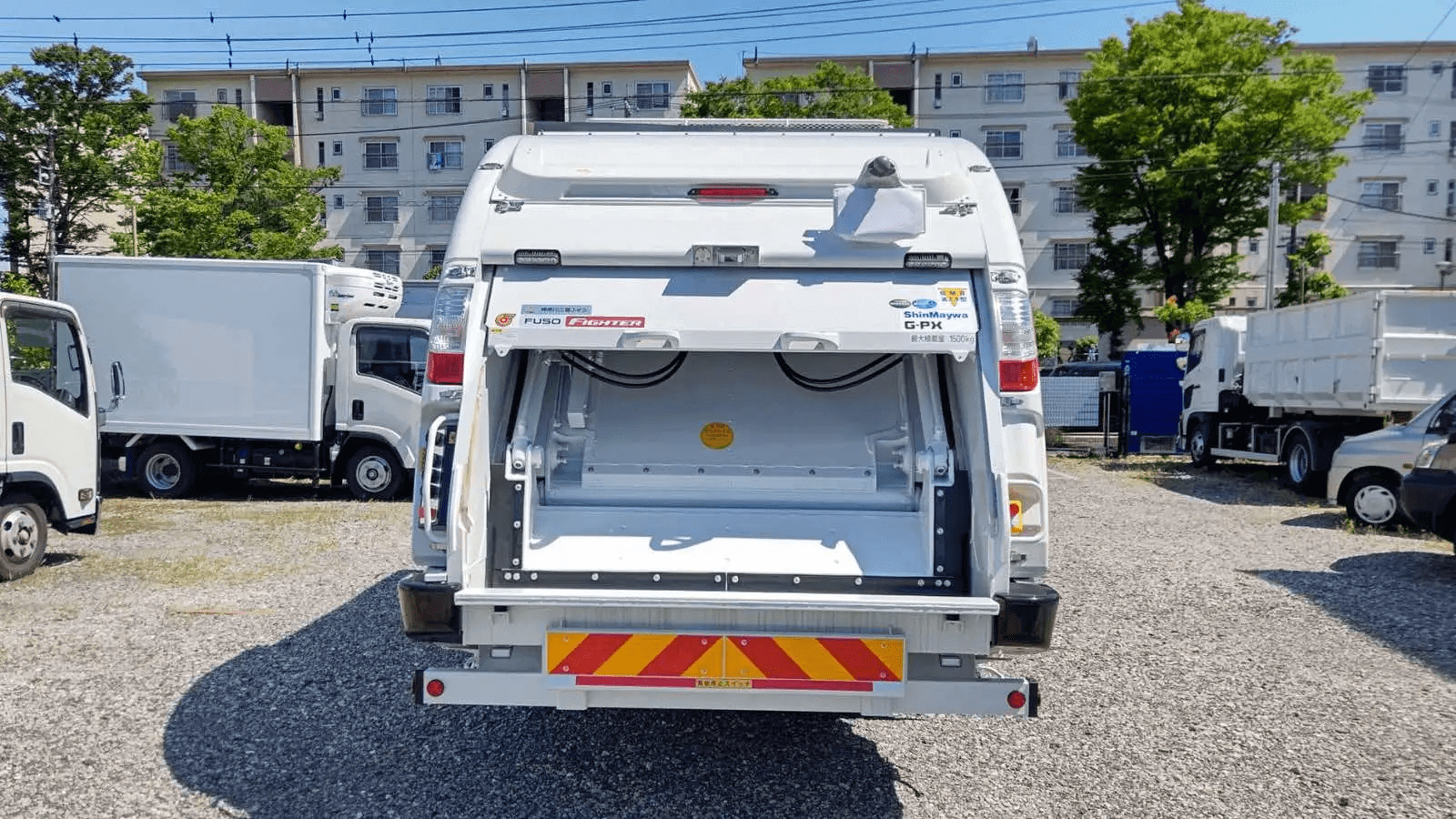

(引用元:中古トラックの販売・買取【トラック流通センター】)

(引用元:中古トラックの販売・買取【トラック流通センター】)

プレス式は、パッカー車の中でも最も一般的な仕組みで、ゴミを2段階で強力に圧縮して積載効率を高める方式です。まず、投入口に投入されたゴミは、内部のプレスプレートによって細かく砕かれます。その後、プッシュプレートでさらに圧縮され、荷箱へと押し込まれていきます。このような圧縮作業を繰り返すことで、多くのゴミをコンパクトに収容することが可能になります。

強い圧縮力を活かして、家庭ゴミはもちろん、粗大ゴミや家具、家電といった大きなゴミの収集にも対応できます。作業員の負担を減らしながら効率よく作業をおこなう点も魅力です。

また、生ゴミから出る汚水は、専用の排水口を通じて汚水タンクへと流れる構造になっており、衛生的に配慮されたパッカー車として、現場での力強いサポートを実現します。

2.巻込み式(回転板式)

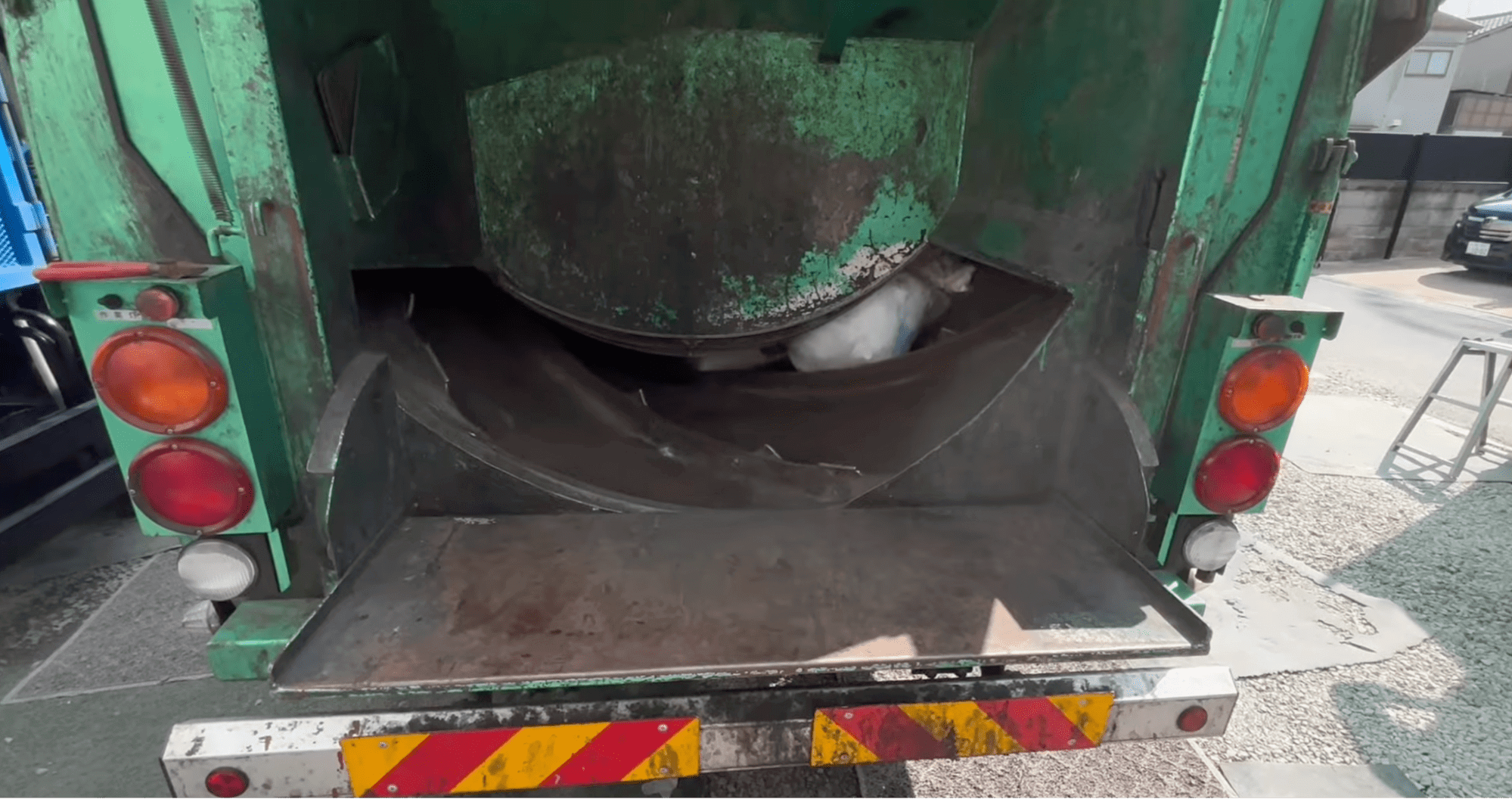

(引用元:中古トラックの販売・買取【トラック流通センター】)

(引用元:中古トラックの販売・買取【トラック流通センター】)

巻込み式(回転板式)は、投入口に設置された回転板がゴミをかき集め、押し込むようにして荷箱へ送り込む構造を持ったパッカー車です。回転板が連続的に動作するため、投入されたゴミをスムーズに収集できるのが特長です。構造がシンプルで操作しやすく、メンテナンスの手間も少ない点がメリットといえます。

ただし、圧縮する力はプレス式と比べて弱く、大型の粗大ゴミや金属類の処理にはあまり向いていません。主に木材の端材や繊維くず、家庭ゴミなど軽量の廃棄物を効率よく処理する用途に適しています。そのため、造園業者や小規模事業者を中心に導入されることが多く、導入コストを抑えつつ実用性を確保したい場面で活躍しています。

現在では主流とはいえないものの、一定のニーズがある方式です。

3.ロータリー式(荷箱回転式)

(引用元:【大阪パッカー再び】ガンダムパッカー車&ロータリーパッカー車登場!日本全国はたらくくるまパッカー探訪 No.229)

(引用元:【大阪パッカー再び】ガンダムパッカー車&ロータリーパッカー車登場!日本全国はたらくくるまパッカー探訪 No.229)

ロータリー式は、内部に設置された円筒状のドラムが回転し、ゴミを巻き込みながら荷箱の前方へと送る構造を持つパッカー車です。このロータリー式のドラム内部にはスクリュー状の羽根があり、ゴミを効率よく搬送します。作業は連続的におこなえるため、作業員の負担が軽減され、短時間での収集が可能になります。構造がシンプルで部品点数も少なく、メンテナンスや日常の清掃も簡単です。

ただし、圧縮する力はプレス式に比べて弱いため、大量のゴミや硬い廃棄物の処理には不向きです。一方で、水分を多く含む生ゴミなどの収集には適しており、静音性にも優れています。排出時にはドラムを逆回転させてスムーズにゴミを排出でき、特定の用途や現場で根強い需要があります。

ゴミの排出方法

パッカー車で積み込んだゴミの排出方法は、下記2種類の方式があります。

| 1.押し出し式 2.ダンプ式 |

それぞれの排出方法について解説します。

1.押し出し式

押し出し式は、パッカー車の排出方法の一つで、荷箱の奥に設置された排出板を使って、圧縮されたゴミを後方へ強制的に押し出す方式です。通常、ゴミの収集後、テールゲートが上がり、排出ボタンを押すことで排出板が手前に動き、荷箱内のゴミが後ろに押し出されて外に排出されます。

この方式の最大の特徴は、強い排出力を持っている点です。排出板がゴミを確実に押し出すため、ゴミがスムーズに排出され、作業効率が向上します。特に圧縮板式(プレス式)のパッカー車に多く採用されており、大量のゴミを素早く排出することが可能です。

押し出し式は荷箱自体を持ち上げることなく排出をおこなえるため、作業員の負担も軽減されます。このため、大規模なゴミ収集や廃棄物処理において非常に効果的です。

2.ダンプ式

ダンプ式は、荷箱を傾けてゴミを自然に排出する方式で、文字通りダンプカーと同様の仕組みを持っています。この方法では、荷箱を持ち上げることでゴミを重力によって外に落とし、ゴミを処理します。

押し出し式とは異なり、ゴミを強制的に押し出すことはなく、自然落下を利用しているため、細かいゴミや軽量な廃棄物が残ることがあります。そのため、木くずや土砂など、比較的軽いゴミの収集に適しています。

特に回転板式のパッカー車に多く採用されており、シンプルな構造でメンテナンスが容易な点がメリットです。ダンプ式は、大量のゴミを迅速に排出できるため、作業効率が良い一方で、小さなゴミが残ることがあるため、その取り扱いには注意が必要です。

パッカー車運用の注意点

パッカー車を運用する際は下記の2点に注意が必要です。

| 1.走行中は必ずPTOを切る 2.モリブデングリスを塗布してレールを保護する |

それぞれの注意点について解説します。

走行中は必ずPTOを切る

パッカー車は、作業で乗り降りを頻繁におこなうため、PTOを切り忘れてしまうことがあります。PTOとは「Power Take Off」の頭文字で、このPTOを利用してゴミを圧縮したり、ゴミ容器を持ち上げて排出するなどの作業を効率化する装置です。

PTOを切り忘れると、プロペラシャフトの歪みなどにも繋がり、スイッチが入りづらくなるなど作業面にも影響を及ぼします。

最悪の場合、動作不良で作業スタッフの巻き込み事故の危険性もあります。安全第一で業務をおこなうためにも、PTOの切り忘れには細心の注意を払いましょう。

モリブデングリスを塗布してレールを保護する

モリブデングリスの塗布は、パッカー車のレールを保護するための重要なメンテナンスです。リチウムやウレアなどをベースとしたモリブデングリスは、乾燥することなく塗布部に粘着し、回転する機関を保護する役割を果たします。

モリブデングリスを塗布するコツは、一気にベタ付けするのではなく、グリースガンを使用して各部に塗布していくのがポイントです。高い頻度で回転するレールの磨耗を防ぐため、定期的な塗布を心がけましょう。

【中古・新車】パッカー車の価格相場

パッカー車の車両自体は日野・デュトロやいすゞ・エルフなどのトラックがベースとなっています。そこに極東・モリタといった架装メーカーがごみ収集用の装置を取り付けます。従って一概には車両相場価格を断言することは難しいのですが、一つの例として参考にして頂ければと思います。

まずは新車のパッカー車の価格ですが、サイズによって下記の値段が相場になります。

| 小型:約400万円〜600万円 中型:約500万円〜800万円 大型:約800万円〜1,000万円 |

次に中古のパッカー車の価格ですが、こちらもサイズによって下記の値段が相場になります。

| 小型:約150~500万円 中型:約200~600万円 大型:約800万円 |

中古だと、年式や走行距離、状態によって価格のばらつきが大きいため、中古トラック販売店と相談するのがいいでしょう。

中古パッカー車購入のポイント

中古パッカー車は、新車とは違いカスタマイズなどもそこまで必要ではないため、納車までの期間が短かったり、コストも抑えられるためおすすめの購入手段です。しかし、中古パッカーを購入する際には、しっかりとみておきたい点がいくつかあります。

ここでは、中古パッカー車を購入する際にチェックするポイントを紹介します。

押し込み板の摩耗度合い

中古のパッカー車を選ぶ際には、押し込み板の摩耗具合を必ず確認することが重要です。圧縮や回転によってゴミを荷箱へ送り込むこの部品は、日々の作業で負荷がかかり、特に先端部分がすり減りやすい構造となっています。摩耗が進むと、ゴミをうまく圧縮できなかったり、細かいゴミを残してしまう原因になります。

また、押し込み板と投入口の間に隙間が生じると、ゴミの搬送効率が下がり、作業時間が延びる可能性もあります。大きなゴミであれば支障が出にくいものの、日常的に使うならやはり良好な状態が望ましいです。パッカー車の要ともいえるこの部分のコンディションは、車両全体の性能に直結するため、購入前の点検では見逃さないようにしましょう。

回転板の単動・連動切り替えスイッチの有無

中古パッカー車を選ぶ際には、「単動・連動切り替えスイッチの有無」も確認すべきポイントです。これは、回転板や圧縮板を単発で動かすか、連続して動かすかを切り替える機能で、作業効率を高めたい現場では非常に便利な装備です。とくに産業廃棄物や造園廃材などの収集では重宝される機能で、スイッチひとつでモードの切り替えが可能な車両もあります。

しかし、注意が必要なのは、家庭ごみの収集業務をおこなう場合です。安全確保の観点から多くの自治体では、このスイッチの搭載が禁止されており、巻き込み事故を未然に防ぐために単動モードのみの使用が義務付けられています。そのため、どのような現場で使うのかをしっかりと見極めたうえで、スイッチの有無を確認して選ぶことが大切です。

排水口の有無

中古パッカー車を選ぶ際には、「排水口の有無」も確認しておきたい重要なチェックポイントです。家庭ごみや生ごみのように水分を多く含む廃棄物を扱う場合、荷箱内に汚水がたまりやすく、不衛生になりがちです。そうした際に役立つのが排水口の存在です。排水口が付いていれば、内部の汚水をスムーズに排出でき、洗浄や日々のメンテナンスがしやすくなります。

一方で、木くずや家具などの乾いた粗大ごみや産業廃棄物のみを扱う現場では、排水口がなくても特に問題ないケースもあります。用途によって必要な装備が変わるため、どんなごみを主に収集するかを踏まえて、排水口の有無を確認しておくことが大切です。使用環境に合った仕様を選ぶことで、後々のトラブルや手間を防ぐことにつながります。

箱内のカビや腐食

中古のパッカー車を選ぶ際には、「箱内のカビや腐食の有無」をしっかりとチェックすることが欠かせません。パッカー車は、日々さまざまな種類のごみを運ぶため、特に生ごみなどの水分や塩分を含んだ廃棄物により、荷箱内部が傷みやすくなります。内部にカビが発生していたり、金属部分がサビて腐食していたりする場合は、車両全体の寿命にも影響を与える恐れがあります。

また、腐食が進んでいると、汚水が車外に漏れ出して悪臭の原因になるだけでなく、衛生面でも問題が生じることがあります。購入前には、荷箱の床や壁面、溶接部などを目視で確認し、異常がないかしっかり点検することが重要です。

動作がスムーズかどうか

中古のパッカー車を購入する際には、「動作のスムーズさ」を必ず確認しましょう。外観や走行距離だけで判断せず、実際に回転板や圧縮板といった架装部分がきちんと作動するかどうかを自分の目でチェックすることが大切です。これらの動作が引っかかるような動きだったり、異音があったりする場合は、内部の機構に不具合や劣化がある可能性も考えられます。

また、架装部分だけでなく、エンジンやブレーキ、ステアリングなど走行性能に関わる部分もチェックが必要です。どれだけ上物が良好でも、トラック本体の調子が悪ければ業務に支障が出てしまいます。現車確認時には、実際に動かしてみて、操作に違和感がないか・動作にムラがないかをしっかりと確認するようにしましょう。スムーズな動作は、長く安心して使える中古車選びの大きなポイントです。

パッカー車を購入するならトラック流通センター

中古のパッカー車を購入したいときは、トラック流通センターの利用がおすすめです。全国の在庫車両をオンラインで一括検索でき、希望の条件に合ったトラックを効率的に探せます。

掲載車両には、年式・走行距離・車検の有無・価格などの詳細情報を明記しており、比較検討のしやすさが強みです。また、専門スタッフによるサポート体制も万全です。トラックの選定や購入に関する疑問にも丁寧にお答えしています。

<パッカー車の在庫をみる>

<かんたん問い合わせ>

<とことん提案>

もちろん、現車確認や試乗対応、ローン・リースの相談も可能です。与信に自信がない方にも、提携しているローン・リース会社をご紹介します。この機会にご検討ください。

<とことんリース>

よくある質問

パッカー車についてよくある質問をまとめました。

パッカー車の架装メーカーは何がある?

パッカー車の架装を手がける代表的なメーカーは以下の通りです。

|

■新明和工業株式会社 ■極東開発工業株式会社 ■株式会社モリタエコノス ■富士車輌株式会社 |

それぞれが独自の技術や製品ラインナップを展開しており、用途や地域のニーズに合わせて選ばれてる。

パッカー車を運転するには何の免許が必要?

パッカー車の運転には、車両の大きさに応じた運転免許が必要です。主に以下のような区分があります。

|

■2トン車(2tトラック)クラス ■3トン〜4トン(3t、4tトラック~)クラス ■それ以上の重量級車両 |

運転を希望する車両の総重量や積載量を事前に確認し、自分の免許で対応できるかをチェックすることが重要です。

パッカー車の使用時に注意したい事故は?

パッカー車を使用する際には、操作ミスや不適切なごみの扱いにより重大な事故が発生する可能性があります。特に注意すべきは、ごみ投入口での巻き込まれ事故です。パッカー車には強力な圧縮装置が備わっており、稼働中に作業員が不用意に手や体を近づけると、深刻なけがを負う危険があります。安全確保のためには、作業中は投入口から離れ、点検や清掃の際は必ずエンジンを停止させることが基本です。

また、発火性のあるスプレー缶やバッテリーなどが混入したごみを収集した場合、荷箱内で火災が発生するおそれがあります。こうした事故を防ぐには、作業員が収集物をしっかり確認するだけでなく、住民へのごみ分別の指導や啓発も欠かせません。安全な運用には、機械の特性を理解したうえでの慎重な作業と、周囲との連携が重要です。

まとめ

パッカー車は、ゴミ収集を効率的におこなうために重要な役割を果たしており、その仕組みや種類はさまざまです。車両のサイズや容積、排出方法を選ぶことで、用途に合った最適な運用が可能です。また、中古車購入時には、押し込み板の摩耗や回転板の機能、排水口の有無など、細かなチェックが必要です。これらのポイントを理解し、適切に選ぶことで、運用効率を最大限に高めることができます。パッカー車の選定や運用方法をしっかりと把握し、安全かつ効果的なゴミ収集を実現しましょう。

-

- パッカー車にはプレス式、巻込み式、ロータリー式の3つの主要な種類がある

- パッカー車の排出方法には押し出し式とダンプ式がある

- 中古パッカー車を購入する際は、押し込み板の摩耗状態や回転板の切り替えスイッチ、排水口の有無を確認することが重