冷蔵冷凍車とは?特徴・機能・購入時の注意点・故障の原因

冷蔵冷凍トラックは、生鮮食品や医薬品など温度管理が必要な貨物を安全に運ぶための専用車両です。冷却装置で庫内温度を一定に保ち、品質を守ります。

本記事では冷凍機の種類や特徴、積み込みのポイントなどをわかりやすく解説します。

目次

冷蔵冷凍トラックとは?

冷蔵冷凍トラックとは、生鮮食品や医薬品など、温度管理が必要な貨物を輸送するために特殊な冷却装置を備えたトラックです。一般的なトラックとは異なり、荷室内の温度を一定に保つための冷凍機や断熱材が搭載されています。

これにより、積載物を鮮度良く、品質を損なわずに目的地まで運ぶことが可能です。

冷蔵冷凍トラックは、私たちの食生活や医療を支える重要な役割を担っており、現代社会において不可欠な存在となっています。

冷蔵冷凍車のメリット・デメリット

冷蔵冷凍車は、温度管理が必要な荷物の輸送に特化しており、鮮度や品質を保ったまま運べる点が大きなメリットです。冷凍食品や生鮮品、医療用の医薬品など、品質を維持したまま輸送したい荷物に最適です。

また、1台の車両で冷蔵品と冷凍品を同時に運べるモデルもあり、車両を分ける手間やコストを削減できます。冷却機能をオフにすれば、通常のバンとしても使用可能で、様々な業種で柔軟に活用できる汎用性の高さも魅力です。

一方、デメリットとしては、導入コストや維持費用が高い点が挙げられます。一般的なトラックに比べて、冷却装置や断熱材が搭載されているため車両価格が高く、さらに燃料代やメンテナンス費用もかさむ傾向です。また、冷却装置の故障リスクや、それに伴う積載物の品質低下といった問題も考慮する必要があります。

中温冷凍車と低温冷凍車の違い

中温冷凍車と低温冷凍車は、搭載されている冷凍機能の温度設定によって区別されます。中温冷凍車は主に冷蔵車として利用され、鮮魚や精肉、野菜などの生鮮食品の運搬に最適です。設定温度はマイナス5度から7度前後で、チルド車と呼ばれることもあります。

一方、低温冷凍車は、冷凍食品やアイスクリームなどを運ぶための冷凍車として使用されます。設定温度はマイナス30度前後と、より低い温度に対応しています。低温冷凍車は、幅広い温度に対応できるため、中温冷凍車よりも新車、中古車ともに価格が高くなる傾向があります。中古車や新車を検討する際には、輸送する貨物の温度要件を考慮し、適切なタイプを選ぶことが重要です。

保冷車との違い

保冷車とは、冷凍機能が付いておらず、断熱仕様の箱型構造のトラックです。保冷車には、内部の温度を一定に保つ役割がありますが、冷やしたり温めたりする機能はありません。そのため保冷車は、温度変化を嫌う物品の輸送に適しています。

冷蔵・冷凍車は冷却装置を搭載しているため、この保冷機能と冷却機能の有無が、両者の大きな違いとなります。

冷凍機の種類・冷却システム

冷凍冷蔵トラックに搭載されている冷凍機は、その冷却システムによって下記に分けられます。

| 1.機械式 2.液体窒素式 3.蓄冷式 |

それぞれの冷凍機の種類について解説します。

1.機械式

機械式は、冷凍冷蔵トラックの中で最も広く普及している冷却システムで、その割合は9割以上を占めています。

機械式の冷却システムは乗用車のエアコンとほぼ同じ仕組みで、コンプレッサーやコンデンサーを搭載し、冷却する工程も共通しています。

機械式の最大のメリットは、長時間の運送が可能な点です。しかし、エンジンが停止すると冷却装置も稼働しないため、注意が必要です。

2.液体窒素式

液体窒素式は、液体窒素を利用して庫内の温度を急速に下げる冷却システムです。液体窒素式の冷却システムは、非常に高い冷却効果を持ち、短時間でマイナス40℃まで温度を下げられます。

液体窒素式は、エンジンを停止した状態でも冷却能力を維持できるというメリットがあるため、鮮魚や精肉といった商品の運送に利用されています。

しかし、液体窒素自体の費用が高額なため、車両の維持コストがかかるというデメリットもあります。

3.蓄冷式

蓄冷式は、低温に冷やした蓄冷材(冷却板など)を荷室内に設置し、その蓄冷材からの冷気で庫内を低温に保つ仕組みです。

このシステムの利点は、シンプルな構造であるため導入コストを抑えられる点です。また、配送中にエンジンの駆動を利用しないため環境への負荷も少ないです。

しかし、蓄冷材の温度は時間の経過とともに上昇するため、長時間の冷凍状態維持は難しい場合があります。そのため、蓄冷式は、短距離の配送や、一時的な保冷が必要な場合に適しています。

冷凍機の動力は2つ

冷凍冷蔵トラックの機械式冷却システムには、「直結エンジン式」と「サブエンジン式」の2種類の動力源があります。

それぞれの特徴について解説します。

1.直結エンジン式

直結エンジン式は、冷凍冷蔵トラックに搭載されているエンジン出力を、直接冷却装置の原動力として使用するタイプです。

乗用車に搭載されているエアコンの冷却システムを、大規模にした装置のイメージです。

直結エンジン式のメリットとしては、サブエンジン用のスペースが不要で冷却装置のみで構成できる点があり、車両設計がシンプルになります。さらに、燃費が良く、静音性にも優れているため、深夜配送など騒音に配慮が必要な場面でも有効です。

一方でデメリットとしては、特に大型車両においては冷却能力がやや劣る傾向があり、積載量や温度帯によっては適さない場合があります。また、トラックのエンジン停止と同時に冷却機能も止まってしまうため、長時間の停車時には冷却を維持できない点も注意が必要です。スタンバイ装置を装備することで、エンジン停止中でも冷却装置を稼働させることが可能になります。

2.サブエンジン方式

サブエンジン方式は、冷凍冷蔵トラックに冷却装置専用エンジンを搭載したタイプです。荷台を冷やすためのコンプレッサーを動かすために、メインエンジンとは別にサブエンジンが搭載されています。

専用エンジンを搭載することで、トラックのエンジンを停止した状態でも庫内を冷却できます。

この方式のメリットとしては、冷却専用のエンジンを使用しているため冷却能力が高く、冷凍品や温度管理が厳しい荷物の輸送にも適しています。

一方でデメリットとしては、メインエンジンとサブエンジンの2つを稼働させるため燃料消費が多くなる点が挙げられます。また、サブエンジンの動作音は比較的大きく、静音性が求められる場面では注意が必要です。さらに、サブエンジンの重量が増すことで車両全体の重量も増加し、結果として最大積載量が減少する可能性もあります。

冷凍機の主要メーカー

冷蔵冷凍車に欠かせない冷凍機は、メーカーごとに特長が異なり、輸送する荷物の種類や車両サイズに応じて最適な製品を選ぶことが重要です。

代表的なメーカーとしては、東プレ、菱重コールドチェーン、デンソー、サーモキングなどがあり、それぞれ下記の表のような強みがあります。

| メーカー | 特徴 |

| 東プレ | 東プレは、小型車両向け冷凍機の開発に力を入れており、コンパクトかつ高性能な製品が特徴。また、限られたスペースでも取り付けやすく、機動性を損なわずに使用できる点が魅力。個別対応が可能で、ニーズに応じたカスタマイズにも柔軟に対応している。 |

| 菱重コールドチェーン | 菱重コールドチェーンは、三菱重工グループの一員として、大型車両向けの冷凍機に定評がある。高い冷却性能と耐久性を持ち、特に食品や医薬品の長距離輸送に強みを発揮する。顧客の輸送環境に合わせたシステム設計や、きめ細かなアフターサービスも魅力。 |

| デンソー | デンソーは、自動車用空調機器で培った技術を活かした高効率・省エネ型の冷凍機を提供している。環境配慮型の設計や遠隔監視機能の搭載など、次世代の輸送ニーズにも対応。小型から大型まで幅広い車両に対応するラインナップも特徴。 |

| サーモキング | サーモキングは、輸送用冷凍機の世界的なリーダー企業で、グローバルで高いシェアを誇る。特にトレーラーやコンテナなど大型輸送向けに強く、過酷な環境でも安定した冷却性能を発揮。燃費効率の高さや耐久性も評価されている。 |

これらのメーカーは、それぞれに異なる強みを持っており、輸送する商品や使用環境に応じて適切な選択をすることが、輸送の品質と効率を高めるポイントとなります。

冷凍冷蔵トラックの故障の種類・原因

冷凍冷蔵トラックの故障は多岐にわたりますが、特に冷却装置に関するトラブルは、運搬中の貨物の品質に直結するため注意が必要です。

ここでは、冷凍冷蔵トラックの故障の種類や原因について解説します。急なトラブルにも焦らないように、事前に確認しておきましょう。

冷却装置の故障の種類

冷凍冷蔵トラックの故障は、大きく分けて「冷凍機の故障」「電気系統の故障」「その他の構造部の故障」の3つがあります。

まず最も多いのが、冷凍機に関連する故障です。具体的には、冷媒を循環させるコンプレッサーの不具合や、冷媒ガスの漏れ、エバポレーターやコンデンサーの故障などが挙げられます。また、サブエンジン方式の車両では、コンプレッサーを動かす駆動ベルトの破損や劣化も故障に直結します。

次に、電気系統のトラブルがあります。これは、冷却システムの制御をおこなうコントロールボックスの故障や、温度や圧力を検知するセンサーの不具合、配線のショートや断線などが含まれます。これらはシステム全体の誤作動や冷却停止につながる重大な要因となります。

最後に、その他の構造的な部分に起因する故障です。たとえば、ドアの建て付けの不良やパッキンの劣化による冷気の漏れ、霜取り機能の不具合によるエバポレーターの凍結などがこれに該当します。

これらの故障はいずれも庫内温度に影響を与えるため、冷凍・冷蔵品の品質保持に大きなリスクとなります。

冷却装置の故障原因

冷凍冷蔵トラックの冷却装置が正常に機能しなくなる原因は、さまざまな要素に起因します。代表的なトラブルの一つが、コンプレッサーの駆動ベルトの劣化や破損です。ベルトが緩んだり切れたりすると、コンプレッサーが作動せず冷却能力が大きく落ちます。

また、冷媒ガスの漏れも重大な問題です。これは配管の劣化や接続部のゆるみなどが原因で起こり、冷却効率の著しい低下を招きます。コンデンサーやエバポレーターの故障も冷却サイクルに大きな影響を与え、冷えが悪くなる要因の一つです。

さらに、ドアのパッキンが劣化して隙間ができると、外気が入り冷気が逃げやすくなり、冷却がうまくいかなくなります。霜の蓄積も無視できません。エバポレーターに霜が厚く付くと、冷気の流れが妨げられてしまいます。

そのほか、積み荷の詰めすぎによって冷気の循環が妨げられたり、温度設定のミスによって庫内が適切な温度に保てなかったりすることも、冷却装置の不調につながります。こうした原因を早期に把握し、適切な対応をとることが、トラブルの防止につながります。

冷却装置の故障時の対応

冷凍冷蔵トラックの冷却装置に不具合が起きた場合、まずは落ち着いて原因の特定と初期対応をおこなうことが重要です。急なトラブルでも、適切な対処を取ることで被害を最小限に抑えることが可能です。

最初に確認すべきは霜の付着状況です。冷却装置が正常に動作していても、エバポレーターや通風口に霜が厚く付いていると冷気の循環が妨げられ、冷却不良に陥ることがあります。霜取り機能がある場合はその機能を作動させ、手動での霜取りも検討しましょう。

次に、積み荷の量と配置を見直すことも大切です。荷物が通風口をふさいでいると冷気がうまく流れず、結果的に冷えが悪くなる原因となります。必要に応じて荷物の一部を降ろし、冷気の通り道を確保しましょう。

また、温度設定の確認も欠かせません。設定温度が適切でないと、冷却装置が正しく働かないことがあります。荷物に応じた温度に調整し、必要以上に低すぎる設定は避けるようにします。

これらの対応をしても改善が見られない場合は、取扱説明書を参照するか、専門業者に連絡して原因の特定と修理を依頼しましょう。早めの対応が、品質の損失や納品トラブルを防ぐカギとなります。

冷凍冷蔵装置の故障を予防する方法

冷凍冷蔵装置の故障は、日頃のメンテナンスによってリスクを軽減することが可能です。

具体的には、下記のメンテナンスを実施することをおすすめします。

| メンテナンス方法 | 詳細 |

| ドレンホースの清掃と点検 | 汚れや詰まりは冷却効率を下げる原因に。週1回を目安に水洗いをおこない、破損や劣化もチェック。 |

| パッキンやコーキングの確認 | 隙間から冷気が漏れると庫内の温度が安定しない。劣化している場合は早めに交換や補修をおこなう。 |

| コンプレッサーベルトの状態確認 | 緩みやひび割れがあると冷却機能に支障が出る。軽く押して張りを確認し、異常があれば調整・交換する。 |

| 荷台の壁面のチェック | 外壁や内壁に穴やひびがあると断熱性能が低下する。定期的に目視で確認し、損傷があれば補修。 |

| 冷媒の量と漏れの確認 | 適正な冷媒量でなければ冷却機能が正常に働かない。サイドグラスを確認し、気泡が多い場合は不足の可能性あり。 |

| 冷却装置周辺の清掃 | エバポレーターやフィルターにゴミや汚れが溜まると冷却能力が低下する。月に1回以上の清掃を習慣づける。 |

| 装置周辺の定期清掃 | 車両外側や冷却装置まわりの汚れは熱交換効率を悪化させる要因となる。定期的に洗浄し、ホコリや油汚れを取り除く。 |

| 警報装置の作動チェック | 異常を早期に知らせる警報機能が正常に動作しているか、毎日確認する。警報が鳴らないと、異常に気付かず大きな故障に繋がる恐れがある。 |

| 定期的な専門点検の実施 | 3カ月ごとの簡易点検、年1回以上の法定点検に加え、夏前のシーズンイン点検も受けて故障予防に努める。 |

冷蔵冷凍トラックの正しい積み込み方

冷蔵冷凍トラックの冷却装置への負担を軽減し、効率的に運行するには、荷物の積み方に工夫が必要です。

まず、冷却効率を高めるためには、冷却口を荷物で塞がず、各荷物の間に適切な隙間を設けることが重要です。

庫内の前、後ろ、横、上下の6面に空間を確保することで、冷たい空気がスムーズに循環し、冷却装置への負荷を減らせます。

また、積み込みや積み下ろしの際は、ドアの開閉時間を短くするよう心がけましょう。荷物を降ろす順番を事前に確認することで作業時間を短縮し、冷気の流出を最小限に抑えられます。

もし積み下ろしに時間がかかる場合は、カーテンを設置することで冷気の漏れを防ぐ効果が期待できます。冷気が一度逃げてしまうと、再び庫内を冷やすために大きな負荷がかかり、燃費の悪化や運搬する商品の品質低下につながる可能性があります。そのため、これらの工夫を取り入れ、できる限り冷気を漏らさないことが重要です。

冷蔵冷凍トラック使用時の注意点

冷却装置を搭載しているトラックを使用するうえで、注意すべき点は以下の通りです。

| ・液体窒素を使用している車両の場合、扉開閉後すぐに乗り込まない ・扉を閉めるときは中に人がいないか十分に確認する ・庫内で滑らないように注意する ・走行中、ドレーンホースから水を垂れ流ししない |

いくら素早く積み下ろしをおこなっても、注意点をしっかりと守らなければ事故につながります。

また、走行中の垂れ流しは法律によって規制されており、違反すると行政上の処分を受ける場合もあるため注意しましょう。

中古冷凍冷蔵トラックを購入する際のチェックポイントは?

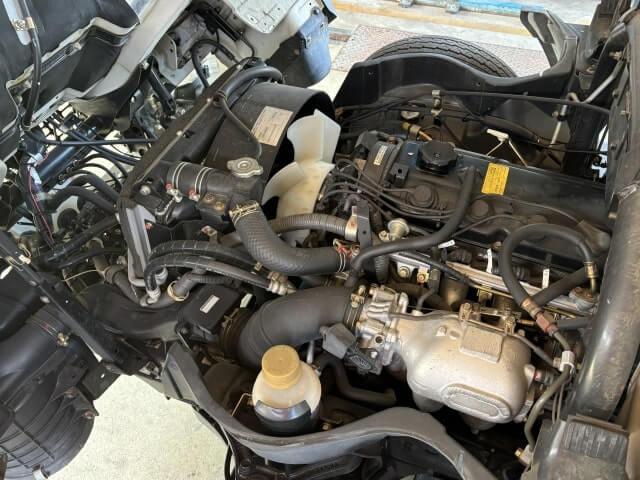

中古の冷凍冷蔵トラックを購入する際には、冷却システムや荷室の状態を細かく確認することが重要です。特に、冷却システムの種類やその原動力、荷室の密閉性は、積載物の品質維持に直結するため、入念なチェックが求められます。

具体的には、搭載されている冷却システムが機械式、液体窒素式、蓄冷式のいずれであるか、また機械式の場合は直結エンジン式かサブエンジン式かを確認してください。また、荷室の密閉性を保つドアの歪み、パッキン、ドアロックの状態、そして壁にひび割れや破損がないかを確認しましょう。もし可能であれば、実際に冷却装置を起動して、設定温度までどのくらいで下がるか、温度制御能力をチェックすることをおすすめします。

さらに、車両の年式や車両区分、最大積載量といったベース車両の基本的な情報のチェックも重要です。

具体的な確認事項としては、ベース車両の排気ガス規制への対応状況や燃費、維持費用に影響する車両区分、そして運転免許の要件にも関わる最大積載量を確認しましょう。また、エンジンオイルなどのオイル漏れや滲みがないかも重要なチェックポイントです。

中古の冷凍冷蔵トラックを購入するならトラック流通センターへ!

中古の冷凍冷蔵トラックをお探しなら、豊富な在庫と安心の1年保証が魅力の「トラック流通センター」がおすすめです。

メーカー・車種・年式・走行距離など、多彩な条件で簡単に検索でき、全国対応の販売体制でどこからでも購入できます。さらに、専門スタッフによる丁寧な対応で、初めての方でも安心してご利用いただけます。高品質なトラックをお得に手に入れたい方は、ぜひトラック流通センターをチェックしてみてください。

冷蔵冷凍トラックに関する質問

冷蔵冷凍車に関してよく寄せられる質問をまとめました。

冷蔵冷凍トラックの燃料費や修理費は高い?

冷蔵冷凍車は、一般的なトラックと比較して燃料費や修理費が高くなる傾向があります。これは、冷却装置を稼働させるための燃料費や専用部品の交換、専門的な技術を要する修理が必要になるためです。

特に、冷却装置は精密な機器であり、故障すると高額な修理費用がかかる可能性があります。また、長距離輸送では冷却装置の稼働時間が長くなるため、燃料消費量も増え、維持コストを上げる要因となります。

夏の暑い時期でも設定温度を維持できる?

冷蔵冷凍車は夏の暑い時期でも設定温度を維持できます。ただし、外気温が高い時期は、庫内の温度を保つために、通常よりも多くの冷却能力が必要となります。

また、冷却効率を維持するためには、ドアの開閉時間を短くしたり、荷物の積み方を工夫して冷気の循環を良くしたりすることが重要です。

冷蔵冷凍車に必要な免許は?

冷蔵冷凍車を運転するために特別な免許は必要ありません。車両のサイズに応じた運転免許があれば運転可能です。たとえば2t~3tクラスは中型免許、大型車両は大型免許が求められます。

また、配送先でフォークリフトを使って荷物を積み下ろす場合は、フォークリフト運転技能講習の修了も必要になることがあります。食品や医薬品を扱う場合には、業種に応じた資格が求められるケースもあるため、事前確認が大切です。

キーストンやツーエバって何?

冷蔵・冷凍車に関する専門用語として、「キーストン」と「ツーエバ」があります。

キーストンとは、床や内壁に使われる凸凹状の鉄板のことで、冷気が車内にムラなく行き渡るように設計されたものです。冷却効率を高めるだけでなく、荷重に耐える強度も持ち合わせており、長距離運送や重量物の輸送にも適しています。

また、「かまぼこ型」や「デッキプレート」と呼ばれるタイプもあり、用途に応じて使い分けられます。

一方、ツーエバとは「Two Evaporator(2エバポレーター)」の略で、冷凍機が2基搭載された2室式冷凍車のことです。仕切りによって車内を冷凍と冷蔵の2温度帯に分けることで、異なる温度管理が必要な商品を同時に運ぶことが可能になります。これにより、冷凍車と冷蔵車を別々に用意する必要がなくなり、配送コストの削減にもつながります。

スタンバイ装置とスタンバイケーブルは必要?

冷蔵冷凍車を使用するうえで、温度管理の安定性を高める装備が「スタンバイ装置」と「スタンバイケーブル」です。

スタンバイ装置とは、トラックのエンジンを停止していても冷凍機を稼働させるための外部電源用装置です。車両の荷室後方などに取り付けられ、電源が確保できれば、エンジンを使わずに庫内を冷やし続けられます。これにより、アイドリングによる騒音や燃料消費を抑えられ、環境面・コスト面でも優れています。

そして、そのスタンバイ装置に電力を供給するのが「スタンバイケーブル」です。通常の家庭用コンセントとは異なり、三相電源に対応したケーブルが必要になるため、事前に使用環境を確認しておくことが重要です。

スタンバイ機能があれば、荷物の積み下ろし時や休憩中でも温度を一定に保てるため、品質管理にも役立ちます。中古車でも後付け可能な場合があるので、必要に応じて販売店に相談するのがおすすめです。

まとめ

冷凍冷蔵トラックは、私たちの生活を支える上で不可欠な存在であり、その需要は今後も継続的に高い水準を維持すると考えられます。車両の買い替えを検討されている場合は、現在お持ちの車両の年式や走行距離を考慮し、使用目的に合致した冷凍冷蔵トラックを選ぶことが大切です。

新車での購入は費用が高額になりがちですが、中古市場にも多くの車両が出回っているため、コスト面や納車期間のメリットを考慮すると、中古車の選択も有力な選択肢の一つと言えるでしょう。

-

- 冷蔵冷凍トラックとは、生鮮食品や医薬品など、温度管理が必要な貨物を輸送するために特殊な冷却装置を備えたトラック

- 冷蔵冷凍トラックのメリットは、鮮度や品質を保ったまま運べる点

- 冷蔵冷凍トラックのデメリットは、導入コストや維持費用が高い点

- 冷凍冷蔵トラックに搭載されている冷凍機は、「機械式」「液体窒素式」「蓄冷式」の3つがある

- 冷却装置への負担を軽減し、効率的に運行するには、荷物の積み方に工夫が必要