大型トレーラーの運転に必要な免許|トラックとの違い・運転のポイント・種類

大型トレーラーの運転には、「牽引免許」が必要です。この免許は、普通免許では運転できない特殊車両である大型トレーラーを操るために必要とされます。牽引免許は、運転技術だけでなく、車両構造に関する深い知識も求められるため、取得することで仕事の選択肢が広がり、安定した収入につながる可能性もあります。

本記事では、大型トレーラーを運転するために必要な免許の種類や、安全な運転を実現するためのポイント、そしてその仕事に活かす方法を解説します。

目次

トレーラーとは?特徴

トレーラーとは、英語で「trailer」と表記され、「引きずる」「後についていく」といった意味を持つ車両のことです。自身にエンジンを持たない点がトラックとの違いとなります。

本章では、トレーラーの詳細を解説します。

大型トレーラーとは?

大型トレーラーとは、トラックの荷台部分が切り離せる構造になっており、荷物を積載するトレーラー部分と、それを引っ張るトラクター部分から構成される車両のことです。

単体では動かず、車両本体にエンジンなどの動力を持たないことが大きな特徴です。このため、トレーラーヘッドと連結して初めて、荷物を運搬する牽引車として機能します。

長距離輸送や大量輸送において、効率的な運搬手段として重要な役割を担っており、日本の物流を支える上で欠かせない存在です。

特に長距離輸送や港湾物流では、コンテナやバルク貨物、大型機械などの輸送に利用されます。トレーラーは車両総重量や形状に応じて様々な種類が存在し、用途に合わせて最適な車両を選定することが事業効率の向上につながります。

大型トレーラーの運転に必要な免許

大型トレーラーの運転には、牽引免許が必須です。この牽引免許は、普通免許や大型免許といった基本的な運転免許に加えて取得するもので、大型トレーラーを操縦するために不可欠な資格となります。

牽引免許を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

| ・年齢条件:18歳以上 ・保有免許:普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許のいずれかを取得済み ・身体条件:視力・聴力・運動能力が一定基準を満たしていること |

なお、牽引免許があればすべてのトレーラーを運転できるわけではありません。車両総重量が750kgを超える被牽引車両を運転する場合に必要であり、さらに車両の大きさや構造によっては大型免許があわせて必要です。

特に大型トレーラーは車体全長が16メートルを超える場合も多く、直進、旋回、後退などの操作に高度な判断力が求められます。免許取得時の技能試験では、車両感覚、連結と切り離し操作、後退時の正確な軌道修正といった項目が重視されます。

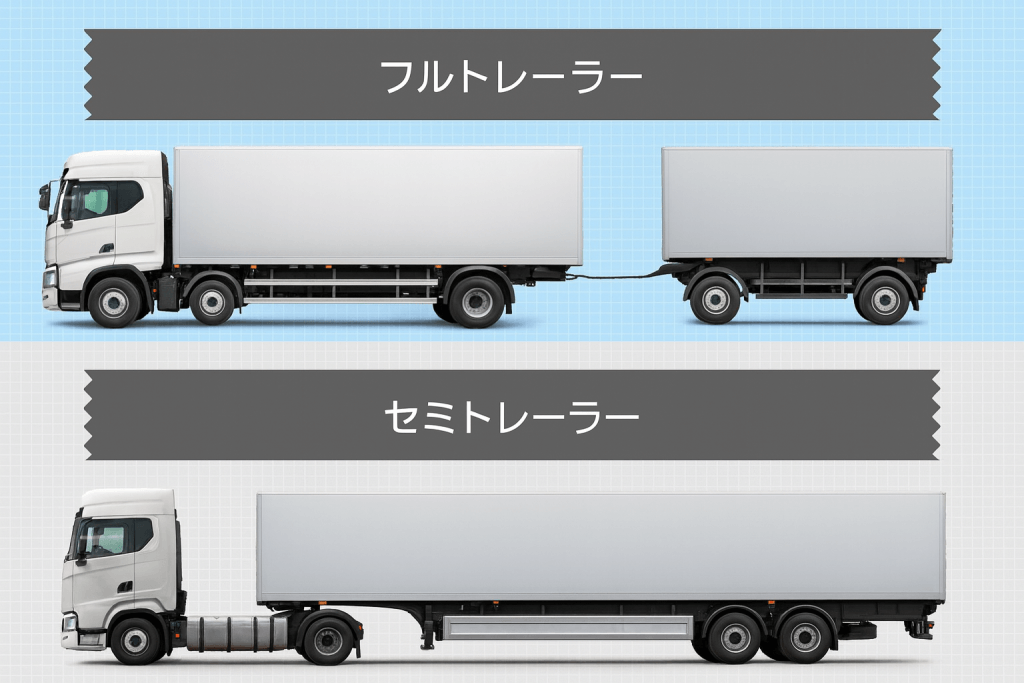

トレーラーは主に2種類

トレーラーには、大きく分けて主に2種類のタイプがあります。一つは「セミトレーラー」と呼ばれるもので、もう一つは「フルトレーラー」です。

トラックと同様に用途に応じた多様な種類が存在し、荷台部分と牽引部分を連結したり切り離したりできる点が最大の特徴です。それぞれの種類と特徴について詳しくご紹介します。

1.セミトレーラー

セミトレーラーとは、前輪がなく後輪だけでけん引されるトレーラーのことです。

日本で最も一般的に使用されているタイプのトレーラーで、トラクターに連結して走行することを前提とした構造です。

コンテナを輸送するコンテナ型や液体を運ぶタンク型など、ボディタイプが豊富にあり、用途に応じて多様な連結が可能です。補助輪を接地させることで自立できる特徴もあります。

2.フルトレーラー

フルトレーラーとは、トレーラーの荷重がほとんどトレーラー自身にかかる構造で、前輪と後輪がついており自重を支えられる点が特徴です。複数連結して運送できる種類があるため、搬送量が多い場合に便利です。

また、フルトレーラーの構造には、次の2つがあります。

| ・前輪に台車を取り付けた「ドリー式」 ・トレーラーの中央に車軸が集められた「センターアクスル式」 |

日本ではあまり見かけないフルトレーラーですが、連結することでセミトレーラーよりも多くの荷物を一度に運ぶことが可能です。

3.その他特殊トレーラー

フルトレーラーやセミトレーラー以外にも、特殊な貨物を運搬するために開発された様々な特殊トレーラーが存在します。

例えば、前後どちらからでも牽引可能な両引きタイプのトレーラーは、狭い場所での取り回しに便利です。

また、鉄道車両やロケットといった非常に長い貨物を運ぶ際にはポールトレーラーが使用されます。

さらに、車両のハンドル操作に合わせてトレーラーのタイヤも連動して曲がる連動ステア付きトレーラーや、幅の広い荷物を積む際に荷台の角度を変更できる傾斜台付きトレーラーなど、多様なニーズに対応するために特殊な機能が備わったトレーラーがあります。

これらのトレーラーは、特定の状況下で効率的かつ安全な運搬を実現するために重要な役割を担っています。

トレーラーとトラックとの違い

トラックとトレーラーの違い、トラックの種類、トラックのメリットを紹介します。

トレーラーとトラックの大きな違い

トレーラーは牽引車を指し、貨物を積載するトレーラー部分と、牽引するトラクター部分で構成されます。

一方トラックは、エンジンと荷台が一体となった貨物自動車であり、車両の仕組みが根本的に異なります。

例えば、大型トラックの全長が12メートルであるのに対し、セミトレーラーは連結時で16.5メートル、フルトレーラーは連結時で18メートルにもなります。この全長の違いにより、トレーラーの運転には大型トラックとは異なる高度な運転技術と知識、そして牽引免許が求められます。

トラックの種類|ボディタイプ別

トラックは、運転席と荷台が固定されている車両を指し、乗用車よりも多くの荷物を積載できる点が特徴です。

主に運送業や土木関係など、多様な現場で活躍しています。トラックの種類は、その大きさやボディタイプによって分類され、2トン車として知られる小型トラック、4トン車の中型トラック、そして大型トラックといった積載量に応じた種類があります。

これらのトラックは、最大積載量や車両総重量によって細かく区分され、それぞれの大きさによって長距離輸送や近距離輸送といった適切な搬送距離が存在します。また、荷台の形状によるボディタイプも多岐にわたり、平ボディやバン、ダンプといった様々な種類があり、運ぶ荷物や用途に合わせて最適なトラックが選ばれます。

1.平ボディ

平ボディとは、荷台が平らな形状で、屋根や囲いのない開放的なトラックの種類です。このシンプルな構造により、荷物の積み下ろしが容易で、様々な形状やサイズの荷物を運べます。

例えば、建材や鋼材、木材など、通常のバンタイプのトラックでは積載しにくい長尺物や重量物の運搬に適しています。

また、荷台の側面や後方には、あおりと呼ばれる開閉式の柵が備わっており、荷物の落下を防ぎながらも、フォークリフトなどによる側面からの積み下ろしも可能です。日野自動車をはじめとする各メーカーが製造しており、汎用性の高さから物流の様々な場面で広く利用されています。平ボディは、幌やコンテナなどを後付けすることで、用途を広げることも可能です。

2.バン

バントレーラーは、荷台全体が金属製またはFRP製の箱型構造で覆われたトレーラーです。外部からの雨風やほこりの侵入を防ぎ、輸送中の貨物をしっかりと保護できます。そのため、一般雑貨や精密機器、家具、食品など、天候や外部環境の影響を受けやすい荷物の輸送に最適です。

荷台の構造は、観音開き式やシャッター式のリアドアが主流で、フォークリフトによる積み下ろしにも対応可能です。内部にはラッシングレールやストラップが備え付けられており、輸送中の荷崩れを防止します。

バントレーラーはセキュリティ面でも優れており、鍵付きドアやGPSによる位置情報管理など、盗難防止の対策が施されることも多いです。

物流事業者にとっては、汎用性が高く、幅広い貨物に対応できるオールラウンダーな車種です。

3.ダンプ

ダンプは、荷台を傾けて積載物を一度に排出できる構造を持つトラックの種類です。

主に土砂や砂利、産業廃棄物などの運搬に用いられ、建設現場や採石場、災害復旧現場などで活躍しています。荷台を昇降させるための油圧シリンダーが装備されており、ボタン一つで荷台が持ち上がり、積載物を効率的に降ろすことができます。

荷台の形状には、一般的な「リアダンプ」の他に、側面からも荷物を排出できる「サイドダンプ」、後方と側面の両方から排出できる「三転ダンプ」など、用途に応じた様々な種類があります。

トラックのメリット

トラックは、運転席と荷台が一体型という特性から、都市部から地方まで幅広い輸送シーンで活躍します。

事業者にとっての主なメリットは、以下の通りです。

| メリット | 具体的な内容 |

| 取り回しの良さ | ・トレーラーに比べて車体が短く、小回りが利くため、都市部や狭い現場でもスムーズに走行・駐車が可能。 ・配送先がビル街や住宅街にある場合でも対応しやすい。 |

| 運用がシンプル | ・連結・切り離しといった作業が不要で、ドライバー1人で運行準備から積み下ろしまで完結でき。 ・車両管理やドライバー教育の面でも効率的。 |

| 導入コストが比較的低い | ・トレーラーと比較すると、牽引車と荷台を別々に用意する必要がないため、車両導入時の初期費用を抑えられる。 |

| 多用途性 | ・平ボディ、バン、冷凍冷蔵車、ウィング車など多彩な車種があり、運ぶ貨物や業態に応じて柔軟に選べる。 |

こうしたメリットにより、トラックは小口配送から中距離輸送まで幅広い事業形態に対応できる万能な輸送手段となります。

大型トレーラー事故事例

大型トレーラーは全長が長いものでは18メートルにもなり、左折時には目視での安全確認が難しいため、複数のミラーを活用して細心の注意を払う必要があります。しかし、残念ながら大型トレーラーが関連する痛ましい事故が全国各地で発生しているのが現状です。

実際に、2021年12月10日には愛知県小牧市で、大型トレーラーが関わる24台の玉突き事故が発生し、12名が負傷しました。また、同年12月16日には徳島県小松島市で左折してきた大型トレーラーが横断歩道を渡っていた小学生をはねて死亡させる事故も発生しています。

これらの事例から、スピードが出ていなくても、大型トレーラーの大きさや運転時の注意力の低下などが重大な事故に繋がりかねないことが分かります。

大型トレーラー特有の現象とは?

大型トレーラーは、トラクター部分とトレーラー部分が連結された特殊な構造をしており、大型トラックとは異なる現象が発生する場合があります。これらの現象を理解し、適切な対策を講じることが、事故を未然に防ぐ上で極めて重要です。

主な現象として、トラクターとトレーラーが「くの字」に折れ曲がるジャックナイフ現象、トレーラーのブレーキロックによって車両が左右に大きく振られるトレーラースイング現象、そして急ブレーキ時にトラクターヘッドのブレーキがロックされ、ハンドル操作が不能になるプラウアウト現象が挙げられます。

これらの現象を解説します。

【現象1】ジャックナイフ現象

ジャックナイフ現象とは、大型トレーラーが急ブレーキをかけた際や、滑りやすい路面での走行時に、トラクター部分とトレーラー部分が「くの字」に折れ曲がってしまう現象です。

この現象は、以下の条件で発生しやすくなります。

|

・急制動:特にトレーラー側の制動力が不足している場合、慣性で押し出されるように牽引車の側面へ回り込みます。 |

ジャックナイフが発生すると、車両は制御不能となり、複数車線を塞いだり、他車や歩行者を巻き込む重大事故に直結します。

予防策は、下記のとおりです。

|

・ABS(アンチロックブレーキシステム)付きの車両を採用する。 |

ジャックナイフ現象は発生してからではほぼ回避不能なため、「起こさない運転」が唯一の対策です。

【現象2】トレーラースイング現象

トレーラースイング現象とは、特に滑りやすい路面や悪天候下での走行時に、トレーラー側のブレーキがロックされることで、車両が左右に大きく振れてしまう状態を指します。

この現象の発生原因は、以下のとおりです。

|

・横風の影響:大型トレーラーは側面積が大きいため、強風を受けやすい。・積載状態の不均衡:荷物が偏っていると、車体の重心がズレて振れやすくなる。 |

予防策は、以下のとおりです。

|

・特に横風注意報発令時や、橋梁上の走行時に速度を抑える。・荷物を均等に積載し、重心を低く保つ。 |

スイング現象は一度振れが増幅すると運転席からの制御が困難になります。事前の予防策と、兆候を察知した際の即時減速が、重大事故を防ぐ鍵となります。

【現象3】プラウアウト現象

プラウアウト現象とは、雪道やぬかるんだ路面などで、牽引車が旋回しようとしても後部トレーラーが直進を続け、外側へ押し出されるように進んでしまう現象です。

英語の 「plow(雪かき)」に由来し、雪を押し分けるような軌道になることからこの名称が使われています。

発生しやすい条件は、次のとおりです。

|

・低摩擦路面:雪、氷、ぬかるみ、砂利などでトレーラータイヤのグリップが低下。・速度超過:旋回時の遠心力が増し、後部が外に流れやすくなる。 |

プラウアウト現象には、次のリスクがあります。

|

・カーブ外側の車線や歩道へはみ出す。・旋回中に牽引車とトレーラーの軌道が大きくずれ、障害物や他車に接触。 |

予防策は、次のとおりです。

|

・雪道・凍結路では早めの減速と低速旋回を徹底する。・スタッドレスタイヤやチェーンの装着でグリップ力を確保。 |

プラウアウト現象は特に冬季の長距離輸送で発生率が高く、道路環境と積載条件の双方を考慮した運行管理が必要です。運行前に路面状況を確認し、必要に応じて走行ルートやスケジュールを見直してください。

トレーラーのメリットとデメリット

トレーラーのメリット

トレーラーの最大のメリットは、輸送能力の高さです。

単車トラックに比べて一度に運べる貨物量が多く、長距離輸送におけるコストパフォーマンスに優れています。特にセミトレーラーやフルトレーラーといった車種では、単車トラックの倍近い積載能力を実現できるケースも少なくありません。

また、牽引車とトレーラー部分を切り離せるため、荷積みや荷降ろしの間に牽引車を別の配送業務に回せて、車両の稼働率向上にもつながります。

さらに、牽引車とトレーラーを別々に更新できるため、車両更新の際の投資負担を分散できる点も魅力です。

加えて、平ボディ、バン、冷凍冷蔵、タンクローリーなど、多様な形状のトレーラーを組み合わせることで、あらゆる種類の貨物輸送に対応できる柔軟性を備えています。

トレーラーのデメリット

一方で、トレーラーには導入前に把握しておくべきデメリットも存在します。連結構造で全長が長くなるため、曲がり角やバック時の取り回しが難しく、ドライバーには高度な運転技術が求められます。

また、大型免許に加えてけん引免許が必要な場合が多く、ドライバーの採用や育成には時間とコストがかかります。さらに、都市部や狭い道路では車体の長さによる進入制限や通行困難なケースがあり、ルート選定にも制約が生じます。

導入時には牽引車とトレーラーを両方揃える必要があるため、初期投資が単車トラックよりも高額になる傾向があり、維持管理費も相応にかかります。

こうした特性から、トレーラーの運用には適したインフラ、熟練したドライバー、そして十分な車両管理体制が不可欠です。

大型トレーラーを運転する際の4つのポイント

大型トレーラーの運転では、その特性を理解した上でいくつかのポイントを押さえることが重要です。一般的なトラックとは異なり、牽引車と被牽引車が連結された特殊な構造を持つため、運転には高度な技術が求められます。

ここでは、安全かつスムーズな運転を実現するための4つのポイントをご紹介します。これらのポイントを意識することで、大型トレーラー特有の現象や事故のリスクを低減し、安全な運行につながります。

1.直進走行時はトレーラー寸法を把握する

大型トレーラーは全長が長いため、直進走行時でも連結部分の幅、高さ、長さの把握が重要です。

特に長時間運転していると、車両の寸法感覚が鈍り、交差点や踏切での立ち往生、さらには大事故につながる可能性があります。

安全な運行を確保するためには、常にトレーラーの正確な寸法を意識し、障害物との距離を適切に保ちましょう。

2.左折時は目視とサイドミラーのダブルチェック

大型トレーラーで特に注意が必要なのが、左折時の巻き込み事故です。

日本の大型トレーラーは右ハンドルが主流であるため、運転手は右側から左方向の安全確認をおこないます。

車高が高く車幅も広いため、目視だけでは死角が多く、サイドミラーでの確認が重要です。サイドミラーは3ヶ所に設置されているため、これらを活用して死角を減らすことが求められます。

交差点などで左折する際は、目視とサイドミラーを併用したダブルチェックを徹底し、前方に深く進入してから旋回することで、安全な左折につながります。

3.右折時は目視での確認を丁寧におこなう

右折時は、左折時と比較して運転席からの目視確認がしやすいため、状況判断を過信しやすい傾向があります。

特に交差点やカーブを右折する際は、前方の車の流れを十分に把握し、対向車の進路を妨げないように慎重に右折してください。

また、状況に応じて大きく旋回する「大回り」が必要になる場合もあります。大型トレーラーは、ブレーキを強く踏むとトラクターの前輪がロックされる特性があるため、運転操作ができなくなる恐れがあり、急ブレーキは控えるようにしましょう。

4.後退(バック)時はトレーラーの前輪を操作する

大型トレーラーの運転において、後退操作は特に難易度が高いとされています。

これは、一般的な車両とは異なり、牽引車と被牽引車が連結されているため、ハンドル操作と実際の車両の動きが連動しにくいことが原因です。特に、ハンドルを切っても連結部が「くの字」に折れ曲がり、真っ直ぐな後退が難しいという課題があります。この際、トレーラーを軸として捉え、その前輪を操作するイメージでハンドルを切ることで、よりスムーズな後退が可能になります。この運転感覚を習得することが、大型トレーラーの後退操作をマスターする鍵となります。

大型トレーラーに関する質問

ここでは、大型トレーラーに関するよくある質問について、それぞれの疑問に回答します。

トレーラーの意味は?

トレーラーとは、自身にエンジンを持たない車両のことです。牽引車であるトラクタに連結され、牽引されて走行します。荷物を運搬する貨物車の役割を担っており、物流の現場で幅広く活用されている車両です。様々な種類があり、運搬する荷物の種類や量、用途によって適切なトレーラーが使い分けられています。

トレーラーは何トン車にあたる?

トレーラーは「何トン車」といった単車トラックの分類とは異なり、牽引車とトレーラーの組み合わせによって総重量が変わります。

小型トレーラーであれば数トン、大型トレーラーになると20トン以上の積載が可能な種類もあります。運搬する荷物の種類に合わせて、適切なトレーラーを選ぶことが重要です。

トレーラーとトラックどっちがいい?

トラックとトレーラーのどちらが良いかは、運搬する荷物の種類、量、そして仕事内容によって異なります。

例えば、宅配便のように少量多品種の荷物を複数の場所に配送する仕事であれば、小回りが利くトラックのほうが効率的です。

しかし、工場間の大量輸送や、新幹線車両のような特殊な積載物を運ぶ仕事であれば、一度に多くの積載量を運搬できるトレーラーのほうが適しています。

運転免許についても考慮が必要です。トラックの運転には普通免許から大型免許が必要ですが、トレーラーの運転手になるには牽引免許が必須となり、取得には費用と時間がかかります。そのため、就職を急ぐ場合は、既に所有している免許で運転できるほうを選ぶのが賢明です。最終的には、どのような仕事に就きたいのか、どのような種類の荷物を運びたいのかを明確にし、それに合った車両を選ぶことが重要です。

トラクタ・トレーラーの連結装置ってなに?

トラクタとトレーラーを連結する装置は、「第五輪装置(フィフスホイール)」と呼ばれます。この装置がトレーラーのキングピンと接続し、走行時の牽引力伝達や旋回を可能にします。

安全確保のため、連結時には固定状態やロック機構を必ず確認し、定期的な点検とグリスアップを行うことが推奨されます。

まとめ

大型トレーラーは、大量輸送や長距離輸送において非常に高い効率を誇る輸送手段です。牽引車とトレーラーを切り離せる構造により稼働率を最大化でき、多様な荷種や運行形態に柔軟に対応できます。

一方で、運転には高度な技術と資格が必要であり、車両サイズや道路事情による制約も少なくありません。導入を検討する際は、自社の配送ルートや貨物の種類、ドライバーの技量、インフラの整備状況などを総合的に判断してください。

-

- トレーラーは牽引車と切り離せるため、稼働率と運行効率が高い

- 大型輸送や長距離輸送で特にコストパフォーマンスに優れる

- けん引免許など特別な資格と高度な運転技術が必要

- 車体の長さや重量により、ルート制限や取り回しの難しさがある