4ナンバー車とは?維持費(車検・自動車税・保険)・メリット・5ナンバーとの違い

4ナンバーは貨物輸送を目的とした車両に付与される分類番号です。維持費が比較的安く、仕事用としてはもちろん、個人での使用にも人気があります。ただし、維持費や税金、車検の頻度など、5ナンバー車とは異なる点が多々あります。

本記事では、4ナンバー車の特徴から維持費、そしてメリットとデメリットまで解説します。4ナンバー車の購入や活用の検討時に参考にしてください。

4ナンバー車とは?(概要・特徴)

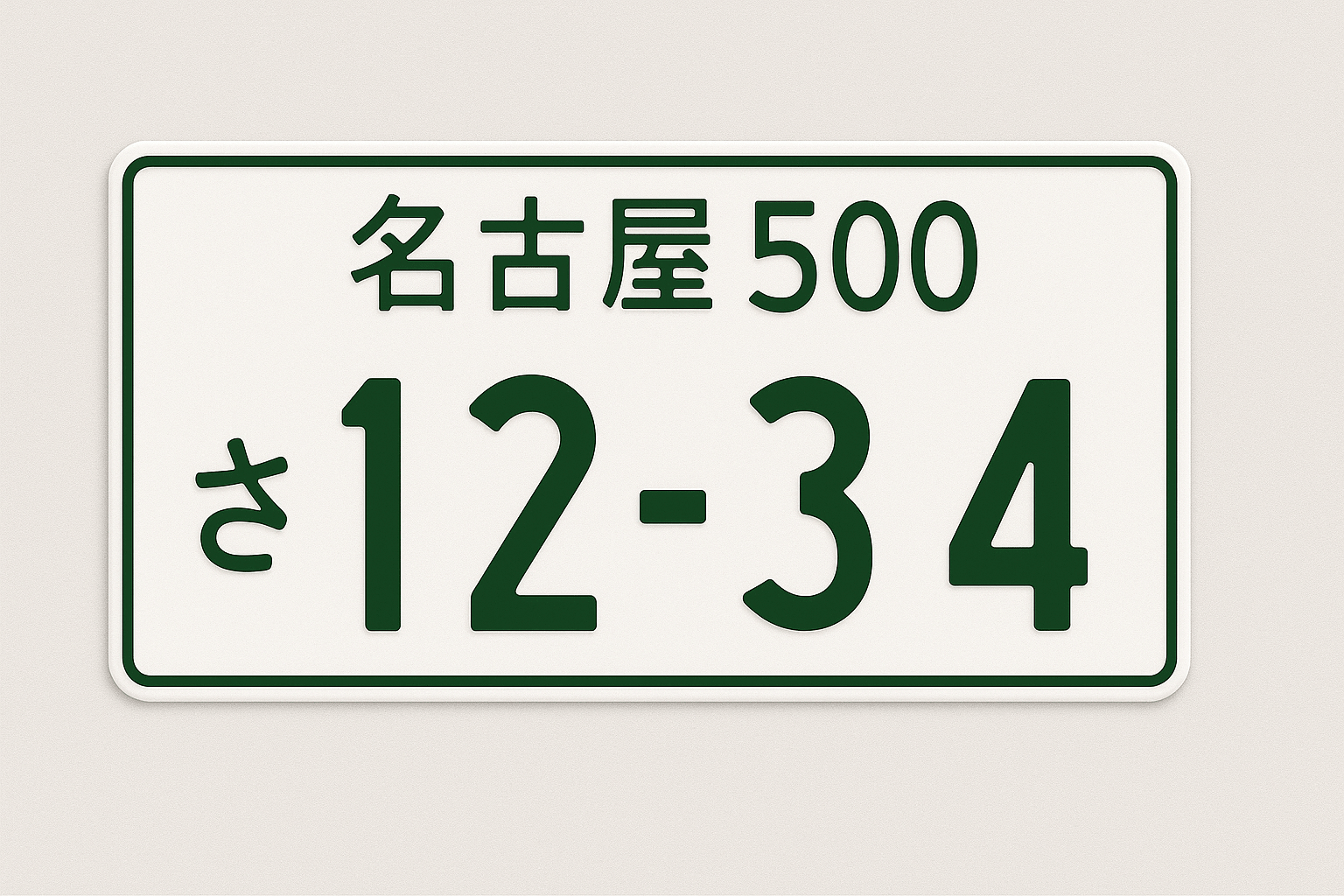

4ナンバー車は、ナンバープレートに記載されている分類番号の最初の桁が「4」から始まる車両を指します。この分類番号は、自動車の用途や大きさによって0から9まで割り振られており、4ナンバーは「小型貨物自動車」に分類されます。

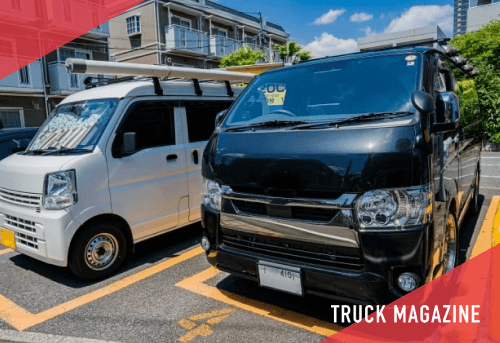

具体的には、軽トラックやバンなど、主に荷物の輸送を目的とした小型の車両が該当します。

一方、人を乗せることを目的とした一般的な乗用車は、3ナンバー(普通乗用自動車)や5ナンバー(小型乗用自動車)に分類され、4ナンバー車とは車検の更新期間や自動車税の計算方法などが異なります。

貨物輸送に特化した設計が特徴であり、事業用としてだけでなく、近年ではその積載性や維持費の安さから個人利用でも注目されています。

4ナンバー数字の意味

ナンバープレートの「4」は、国土交通省の分類番号で「小型貨物車」を示します。たとえば、「品川 400 あ 12-34」のように「400」や「480」など、上三桁が4から始まる番号が割り当てられます。

この「4」は単に数字ではなく、車の用途・区分を示す意味があり、自家用小型乗用車の「5」や「7」、普通貨物車の「1」などと区別されます。

4ナンバー車の登録要件

4ナンバー車として登録するには、車両が特定の基準や規定を満たしている必要があります。これらの要件は、貨物車としての用途を明確にし、安全な運行を確保するために設けられています。

主な登録要件は、次の2つです。

| 1.荷物積載に関する条件 2.車両のサイズ・排気量に関する条件 |

それぞれ解説します。

1.荷物積載の条件

4ナンバー車は、荷物の輸送を主な目的とするため、荷物積載に関する具体的な条件が設定されています。

荷室の床面積が座席より広いこと

荷物の積み下ろしがしやすい構造であること

座席数が3人以下、もしくは2列までに制限されること

まず、荷物を載せるスペースの床面積は、軽自動車の場合は0.6平方メートル以上、その他の小型貨物車の場合は1平方メートル以上必要です。また、座席部分よりも荷物を載せるスペースの方が広く確保されていることが求められます。

さらに、乗車定員の重量(乗員一人あたり55キロとして計算)が荷物の積載可能重量よりも軽いこと、つまり、最大積載量が乗員重量を上回る必要があります。

荷物の積み下ろしをスムーズに行うため、荷物の積卸口は縦80センチ、横80センチ以上(軽自動車の場合は縦60センチ以上、横80センチ以上)の広さが規定されています。

そして、荷物を載せるスペースと人が乗る席の間には、壁や保護仕切りが設置されていることが原則ですが、最大積載量が500キロ以下の場合は座席によって保護されていればこの限りではありません。これらの条件を満たすことで、その車は「貨物車」として適切な積載能力と構造を有すると認められナンバーの区分の対象となります。

2.車両サイズ・排気量の条件

4ナンバー車には、普通車登録される「小型貨物自動車」と、軽自動車登録される「軽貨物自動車」の2種類があり、それぞれにサイズや排気量の上限があります。

| 【小型貨物自動車(4ナンバー・普通車)の条件】 全長:4.7m以下 全幅:1.7m以下 全高:2.0m以下 排気量:2,000cc以下 |

このサイズを超えると1ナンバー(普通貨物)に分類され、維持費も変わります。

| 【軽貨物自動車(4ナンバー・軽自動車)の条件】 全長:3.4m以下 全幅:1.48m以下 全高:2.0m以下 排気量:660cc以下 |

軽貨物はさらにコンパクトで、維持費が低く抑えられるため、個人事業主や宅配ドライバーに人気があります。

これらの条件を満たすことで、車は貨物自動車として登録され、車検や税金などの維持費も、乗用車とは異なる扱いとなります。営業車として活用されることも多い小型車は、荷室の使いやすさや耐久性の高さが特徴です。

>>4ナンバー車はこちらから

>>トラック流通センターはこちら

4ナンバー車の維持費

4ナンバー車を所有する上で気になるのが維持費です。4ナンバー車の維持費については、自動車税や自動車重量税、車検費用、自賠責保険、任意保険といった項目ごとに見ていく必要があります。ここでは、これらの項目を解説します。

1.自動車税と軽自動車税

4ナンバー車の自動車税は、排気量ではなく最大積載量によって税額が決定されます。これにより、乗用車と比較して税金が安い傾向にあります。

| 【小型貨物(普通車)の自動車税】 総排気量1,000cc以下:4,000円/年 〜1,500cc:5,000円前後 〜2,000cc:6,000円前後 |

| 【軽貨物(軽自動車)の軽自動車税】 5,000円〜6,000円/年 |

自家用5ナンバー車(例:1,500cc乗用車)の自動車税が30,500円であることを考えると、4ナンバーの税負担は非常に軽いです。事業用として長期的に使う場合、大きな節約効果が得られます。

これらの税金面での優遇は、4ナンバー車を維持する上での大きなメリットの一つです。

2.自動車重量税

自動車重量税は、車両の重量に応じて課税される税金で、車検時に継続年数分をまとめて納付します。

| 【小型貨物(2年車検の場合)】 最大1t:6,600円 1〜1.5t:9,900円 1.5〜2t:13,200円 |

| 【軽貨物(2年車検の場合)】 6,600円 |

自動車重量税の金額は、車両の種類や用途、エコカー減税の適用状況、経過年数によって異なる場合があります。

3.車検

4ナンバー車の車検は、新車登録後の初回は2年、それ以降は1年ごとに受ける必要があります。これは、一般的な乗用車(初回3年、以降2年ごと)と比較して車検の頻度が多い点が特徴です。

車検費用の目安は以下のとおりです。

| 【小型貨物】 約40,000〜80,000円/年 |

※整備内容や業者によって変動します。

| 【軽貨物】 約30,000〜50,000円/年 |

車検費用は、法定費用と車検基本料に分けられます。法定費用には、自動車重量税、自賠責保険料、印紙代が含まれます。印紙代は、指定工場で車検を受ける場合、小型貨物車で1,800円、軽自動車で1,600円です。車検基本料は、車検を受ける場所(ディーラー、整備工場など)によって異なります。

4ナンバー車の車検では、車両の状態や使用状況に応じて部品交換や点検が必要となる場合があるため、事前に見積もりを依頼して確認してください。車検の頻度が多いことはデメリットに感じられるかもしれませんが、その分車両の状態を定期的にチェックする機会が増え、安心感にもつながります。

4.自賠責保険

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険であり、4ナンバー車も例外なく加入が必要です。

| 【小型貨物】 約14,280円/年 |

| 【軽貨物】 約13,310円/年 |

一方、自家用乗用車の24ヶ月の自賠責保険料は17,650円であり、貨物用途の4ナンバー車の方が若干割高に設定されています。

これは、貨物自動車は走行距離が長く、事故のリスクが高いと想定されているためです。

5.任意保険

任意保険は、自賠責保険では補償しきれない損害をカバーするための保険で、加入は義務ではありませんが、万が一の事故に備えて多くのドライバーが加入しています。

4ナンバー車の任意保険料については、運転者の年齢や等級、年間走行距離、車両の種類など、さまざまな要素によって変動します。複数の保険会社から見積もりを取り、自身の利用状況に合った補償内容と保険料のバランスをみて選定してください。

4ナンバー車のメリット・デメリット

4ナンバー車は、その用途や構造から、乗用車にはない独自のメリットとデメリットを持ち合わせています。それぞれを解説します。

ナンバー車のメリット

4ナンバー車の最大のメリットは、自動車税や自動車重量税といった維持費が安く抑えられる点です。特に、自動車税は最大積載量によって税額が決まるため、同程度の排気量の乗用車と比較して大幅にお得です。たとえば、小型貨物車では年間8,000円からと、乗用車の最低税額よりも低く設定されています。

また、軽自動車の4ナンバー車はさらに安く、自家用で年間5,000円です。自動車重量税も、乗用車に比べて安価であるため、トータルでの維持費用を抑えることができます。さらに、4ナンバー車は荷物の運搬を目的としているため、広い荷室空間や高い積載能力が確保されており、事業用途だけでなく、趣味やアウトドアでの利用にも適しています。

商用車として設計されているため、足回りが頑丈で耐久性が高く、長持ちしやすいという特徴もあります。車検頻度が高いことはデメリットと感じるかもしれませんが、定期的な点検によって車のコンディションを良好に保ちやすく、結果的に車両寿命を延ばすことにも繋がります。これらのメリットは、特に費用を重視するユーザーにとって大きな魅力となるでしょう。

ナンバー車のデメリット

4ナンバー車のデメリットは、車検の頻度の高さです。新車登録後の初回車検は2年ですが、2回目以降は1年ごとに車検を受ける必要があるため、乗用車(初回3年、以降2年ごと)と比べて車検にかかる手間や時間が多くなります。

また、毎年車検を受けることで、その都度、法定費用や車検基本料が発生するため、短期間で見ると費用負担が大きいと感じるかもしれません。さらに、貨物車として設計されているため、乗り心地が乗用車に比べて劣る傾向があります。積載能力を重視しているため、サスペンションが硬めに設定されていることが多く、長距離の移動や日常使いでは、快適性に物足りなさを感じる場合もあります。

これらの点は、特にプライベートでの利用を検討している場合に考慮すべき点となります。任意保険料も乗用車に比べて高くなる傾向があるため、トータルコストを把握しておきましょう。

4ナンバー車と5ナンバー車の違い

4ナンバー車と5ナンバー車は、どちらも小型車に分類されますが、その用途、構造、そして維持費や制度面において明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、自身のライフスタイルや事業内容に合った車を選ぶ上で非常に重要です。

用途と構造の違い

4ナンバー車と5ナンバー車の最も大きな違いは、その用途と構造です。

まず大きな違いは「用途(目的)」です。

| 4ナンバー車:貨物を運ぶための小型貨物車 5ナンバー車:人を乗せることが主な目的の小型乗用車 |

4ナンバーは「荷物を運ぶこと」が主目的のため、荷室が広く、2列シート最大5人乗りに制限されています。座席よりも荷室の床面積が広い構造が必須条件となります。

軽バンや軽トラック、小型トラック、ハイエースバンなどが代表的な車種として挙げられます。

一方で5ナンバーは、3列シート7人乗りや多機能な内装を備えた乗用モデルが多く、ファミリーカーとして使いやすい設計です。荷室より座席スペースが優先されるため、多くの荷物を積む用途には向きません。

ワゴンR、N-BOX、タントといった一般的な軽自動車や小型の乗用車がこれに該当し、乗車定員が4名までとなっています。快適性や燃費性能、運転のしやすさが重視され、座席の配置や乗り心地に工夫が凝らされています。

税金と車検頻度の違い

税金と車検の頻度にも違いがあります。表にまとめました。

| 4ナンバー | 5ナンバー | |

| 自動車税 | 約4,000〜6,000円(排気量による) | 30,500円(1,500ccの場合) |

| 自動車重量税(2年) | 約6,600円〜(車両重量による) | 約16,400円〜(車両重量による) |

| 車検の頻度 | 1年ごと(新車のみ初回2年) | 2年ごと(新車は初回3年) |

つまり、4ナンバー車は税金や保険料が安く、経費を抑えられる反面、車検の頻度が高いです。

長距離走行や事業用で定期的に整備をおこなう前提なら、4ナンバーの維持はそれほど負担になりません。

高速道路の料金区分の違い

高速料金は、両者に明確な差がありません。どちらも「普通車」区分に属するため、通行料金は共通です。

ただし、1ナンバー(普通貨物)や2ナンバー(バス)などは「中型」や「大型」扱いとなるため、高速代も高くなります。

4ナンバーに関するよくある質問

ここでは、4ナンバー車に関してよく聞かれる質問とその回答をまとめました。

4ナンバー車は個人でも所有できますか?

4ナンバー車は法人だけでなく、個人でも所有、登録できます。

実際に、荷物の運搬が多い個人事業主や、アウトドア、キャンプ目的で荷室の広さを活かしたい方に人気があります。

ただし、構造要件(荷室の広さなど)を満たす必要があるため、改造をする際は基準に注意してください。

4ナンバー車を乗用車のように使っても問題ないですか?

問題ありませんが、「貨物車」であるという点をふまえた使い方が求められます。

構造上、荷物運搬を主目的としているため、後部座席が簡素だったり、乗り心地が乗用車より劣ることがあります。

また、任意保険の契約時に「事業用/家庭用」の使用区分によって保険料が変わるため、正しい使用目的を申告してください。

今後の税制改正で4ナンバー車の優遇制度が変わる可能性はありますか?

現在、4ナンバー車は、自家用乗用車と比べて税金や保険料の面で優遇されています。ただし、政府のカーボンニュートラル政策や財政見直しにより、将来的に制度が変わる可能性はゼロではありません。

たとえば、以下のような見直しが議論対象になる可能性があります。

| ・古いディーゼル車への増税や走行制限 ・CO₂排出量に応じた環境性能課税の強化 ・商用車の車検・整備制度の厳格化 |

ただし、こうした制度改正には事前に周知期間が設けられ、いきなりの大幅変更は少ないです。定期的に国交省や税務当局の情報を確認してください。

まとめ

4ナンバー車は、主に荷物の輸送を目的とした小型貨物自動車であり、ナンバープレートの分類番号が「4」から始まる車両を指します。特に、事業で多くの荷物を運搬する個人事業主や中小企業の経営者にとっては、経済的な負担を軽減できる魅力的な選択肢です。4ナンバーや5ナンバーなどの特徴を総合的に理解し、自身の事業内容やライフスタイル、用途に合った賢い車選びをすることが重要です。

-

- 4ナンバー車は貨物用途の小型商用車で、登録には構造要件を満たす必要がある

- 税金・重量税・自賠責などの維持費が安く、事業者にとって経済的

- 車検は1年ごとに必要だが、安全管理の面では有利

- 5ナンバー車とは用途・構造・維持費の制度面で大きく異なる