【対談】三浦文雄 群馬県トラック協会 会長

TheTRUCK2015年8月号 16

巻頭

Birds Eye

バーズアイ

不透明な明日

一体、ギリシャはどうなるのだろうか。多分、ギリシャのツイプラス政権はEUからの構造改

革・経済改革案を原則受け入れて援助を獲得して一応の解決になるのだろうが果たしてそれで問

題解決なのだろうか。増税や年金削減を行ったとしてそれでギリシャ経済はどうなるのか。こう

いう構造改革を行えば国民の生活はいっそう厳しくなり、国民消費支出は急速にしぼんで経済は

さらに衰退するだろう。ギリシャに経済を盛り返す産業というものがあるのだろうか。その発展

がなければ同じことの繰り返しではないのか。

最後にはEUからの離脱しかないのではないのか。そうするとドラクマの復活という事だがそ

うなると必ずハイパー・インフレが起こるに違いない。ドイツやフランスはギリシャのEUから

の離脱を認めようとしないだろうからさらにお金をつぎ込みのか。それとも、ついに債務切捨て

をするのだろうか。ギリシャがもし、EUから離脱をすれば(NATOはどうか)、ロシアや中国が

接近すると言うがロシアにしても中国にしてもギリシャを丸抱えで今の構造を維持する力はない

し、意思もないだろう。と言うことはギリシャ国民は今後ともに苦しい生活の中で揺れ動いて行

く以外ないだろう。ギリシャが何か大きな産業を発展させ、経済的自立を計れるかどうかだろう

が今のところそういう産業はない。

最近、面白い本を読んだ。エマニュエル・トッドというフランス人の歴史人口学者・家族人類

学者という不思議な研究者が書いた「『ドイツ帝国』が世界を破滅させる」(堀茂樹訳・文春文庫)と

いう本である。「EUは完全にドイツの体制に組み込まれてしまった」と言い、フランスは完全な

るドイツの従属的パートナーになり、他の国はドイツ依存、ドイツに好意的な国となってドイツ

の産業の低賃金による下請化をしているという。これはかつての大英帝国がインド大陸や他の植

民地を従属させ、原材料の収奪と高付加価値の販売先としての市場とするという図式と同じであ

る。ドイツがヨーロッパをコントロールし、アメリカと衝突し始めていると考える。つまり、「ド

イツ・システム」がドイツ一人勝ちでヨーロッパを押さえつつあるというわけである。

ここに書かれていることを私は全面肯定する気はないがこの考え方を敷衍していくとこれから

の世界は「アメリカ・システム」と「チャイナ・システム」と「ドイツ・システム」の三つのシステム

に収斂していく事になる。日本はアメリカ・システムに含まれ、EUにいながらユーロを採用し

ていないイギリスはアメリカ・システムに含まれるという事になる。世界はこの三つのシステム

によって成り立つという事だろうか。ロシアはどうかということだがロシアの経済規模は小さ

く、人口も日本程度であって軍事力と石油・天然ガスなどの資源によって存在価値があるだけで

システムを作るレベルにない。また、トッドが言うようにドイツとロシアの間には古い不思議な

対立協調関係が存在する。そういえば帝政ロシア時代の政治家や軍人の名前を見るとドイツ系の

人がきわめて多いということに気がつく。

TheTRUCK2015年8月号 17

中田 信哉

中国はどうか。今、上海の株の暴落がニュー

スとなっている。「中国ついにバブル崩壊」など

と書いているマスコミもある。バブルが崩壊

したかどうかはわからないが1929年のアメリ

カのウオール街の株の大暴落は世界大恐慌を

生んだことを考えるなら株は恐ろしい。中国

のしていることはよくわかる。南シナ海の問

題は基本的に中国の輸入ルートの確保の為で

ある。今後、中国は食料と石油などは大量の

輸入に頼らねばならない国である。ある自衛隊にいた人が書いた本では中国は他国とは戦争は出

来ないと言う。中国の輸出入港は太平洋に向かって細いルートで出来ている。ここに潜水艦群を

配置し、機雷を設置すれば中国はたちまち干上がる。大体、中国の軍事力の7割は国内向けであ

るという。

私は3年前に中国に行き、地方・辺境を見てきたがそこで思ったのは「中国は今後、膨大なメ

インテナンス・コストと苦闘するだろう」ということである。あれだけ急速に高速道路、高速鉄道、

ビルなどを作っているが実際には大都市を除いてはとても採算に合わず、利益を生むものではな

い。こうしたものはイニシャル・コストよりはるかに大きいメインテナンス・コストが継続的に

必要となる。つまり、過去の日本における国鉄のような状態である。中国が世界におけるチャイ

ナ・システムとしてアメリカ、ドイツに対抗は出来ない。大体、われわれはメインテナンス・コ

ストに無関心すぎる。日本の「官」も過去、建設だけのために意味のないものをたくさん作り、そ

の維持に手を焼いて破綻し続けたはずである。学習になっていない。

トッドは「ドイツはフランスの協力でヨーロッパ帝国を作った。ウクライナ問題もロシア問題

もドイツ問題である」と言う。世界情勢、世界経済は複雑であるし、どこかにキーがある。それ

を知ることは重要だろう。トッドの言うことに納得するわけではないがこういう見方もできると

いう事であろう。確かにギリシャ問題もウクライナ問題もロシア問題もEU問題もドイツが鍵を

握っているというのもある面、正しいだろう。アジア問題も中国問題も日本経済についてもそう

いう見方は出来ないのだろうか。トッドはフランス人でアメリカ好きだからフランスの凋落を看

過できないのだろうが。

しきりなる落花の中に幹はあり 素逝

幹とはなにか。落花に眼を奪われ、幹は見えない。

街灯は夜霧にぬれるためにある 白泉

TheTRUCK2015年8月号 18

“群馬”は昔「くるまのこおり」と言って「車」一字で表示していたが、奈良時代の初

めから「群馬」と書くようになっている。一世帯当たりの自動車保有台数、女性の運

転免許保有数が日本一多いのも何かの縁か…。立地は関東の西北部に位置し、北

は新潟、西は長野、南は埼玉、東は栃木の各県に囲まれた内陸県である。

県西部の西毛地域の中心高崎市は商工業を中心に発展しており、首都圏と信越お

よび今後の中京地域や北陸地域を結ぶ重要な交通の要衝に数えられる。現在では

国道17号と並走する形で関越自動車道が縦断し、関越道上越線として上信越自動

車道が国道254号と国道18号を跨ぐように並走している。

食に関しては板倉町のきゅうり、下仁田町のねぎ、嬬恋村のキャベツ、富岡市や下

仁田町のこんにゃく、前橋市と桐生市のソースカツ丼、館林市と渋川市伊香保町水

沢地区(旧・伊香保町)のうどん、桐生市のひもかわうどん、太田市の焼きそばなど

が有名。県の人口の7割ほどが南部平野部に集中しているが、県内の地域ごとに

拠点都市が分散していることから、明確な首位都市が存在しない。戦後はこれまで

の平野部の農業、工業製造業も復活したが、娯楽民生に技術を転用した好例として

遊技機(パチンコ機パチスロ機)の製造販売が盛んである。

政治的にも、経済的にも首都圏にありながら保守土着の性質が強く、「保守王国」と

も呼ばれる。今年7月5日行われた群馬県知事選では、現職の大澤正明氏が3選

を果たし、NHKのインタビューで「物流に力を注ぐ」と発言して注目を集めた。

一般社団法人群馬県トラック協会(以下、群馬ト協)は、県の活動とも深く関わってお

り、災害時の緊急物資輸送でも提携している。群馬ト協の三浦文雄会長(三富運送

代表取締役)は大澤県知事と古くら交流があり、県の物流行政に期待を寄せている。

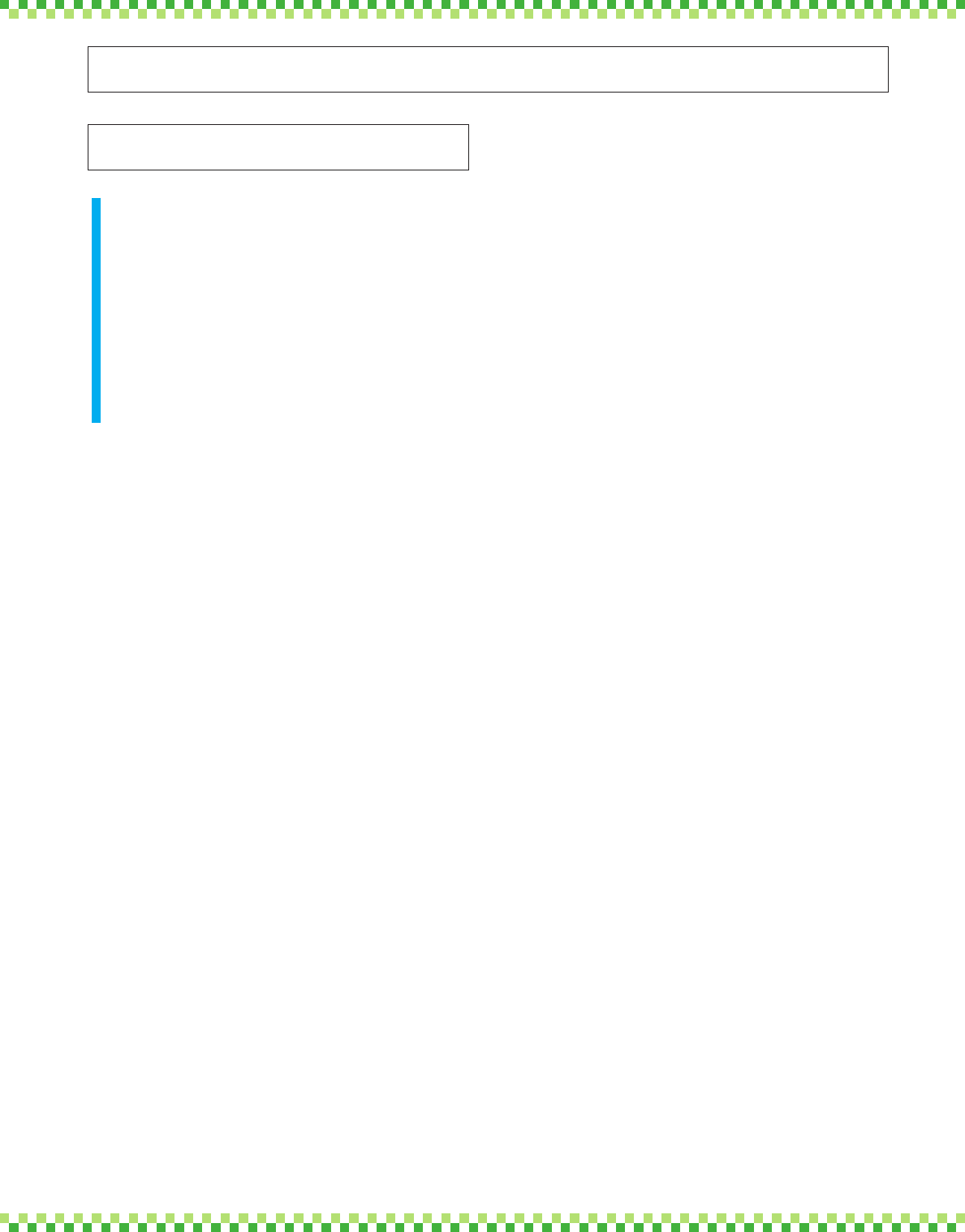

トラック協会長インタビュー《群馬県》

三浦文雄

(三富運送)

国交省は一日も早く“基準運賃”の提示を

環境・安全など

積極的な協会活動

TheTRUCK2015年8月号 19

一般社団法人群馬県トラック協会の三浦文雄会長

□秋林路 群馬県は以前、静岡と並んで車体メー

カーが沢山ありましたのでよく訪 ねました。最近は少な

くなりましたね。

■三 浦 そうですね、地方の車体産業は大きく変

わったと思います。

□秋林路 先日行われた群馬県知事選挙で当選な

さった大澤正明さんにマイクが向けられた際に「物流

に力を入れる」と述べられました。知事が当選の声で

“物流”を言葉にするのは珍しいので驚きました。

■三 浦 群馬県は関東の中では一番内陸に位置

しますが、群馬県庁では昨年、産業振興基本政策

委員会を立上げ、私もその委員会の委員として、10

年後の群馬をどうするか、といったテーマで話し合い

をしていまして、この中で道路網が大きな課題になっ

ているんです。

距離的にも新潟や金沢それに仙台、千葉、東京、

TheTRUCK2015年8月号 20

横浜辺りの中間に位置しますので、中継地としてこの

辺りに物流施設が多くなる可能性が高い訳です。

□秋林路 今年は新幹線が金沢まで行きましたの

で、呉越会セミナーも金沢で開催しましたが、石川

県庁では「金沢港を中心とする国際物流に期待して

いる」という事でした。

■三 浦 人流・物流はセットですからね。新幹線

も高崎が中間ですから、この辺りが中継に適している

という事です。

□秋林路 産業と物流は不即不離の関係ですか

ら、当然群馬ト協とも大きな関係があますね。

■三 浦 そういう事ではあるけれども、どちらかと

いうと先ず産業振興があり、それに伴って物流が発

生する訳です。群馬は港湾がないので陸上輸送が

中心で、道路網の整備が大事になります。

□秋林路 物づくりでは自動車関係も多いのではな

いですか。

■三 浦 そうですね。富士重工業や日野自動車が

あります。

□秋林路 自動車は沢山の部品が必要ですから、

大きな産業振興になります。

ところで、本誌はトラック産業に軸足を置いています

が、運送事業の立場から何かご意見は御座いません

でしょうか。

■三 浦 最近は取引改善と労働時間の問題で、

厚生労働省の指導がこの業界にも強くなっていま

す。私は全日本トラック協会で厚生と労働を担当して

いますので、労働災害の撲滅に力を入れているので

すが、トラックの労働災害の7割は客先で発生してい

ます。しかも、その5〜6割はトラックからの転落事

故です。それも荷台から落ちるのではなくて、運転席

に乗り降りする時に足や手を滑らせて転落するケース

が多いんです。

□秋林路 その話しは以前、別のユーザーからも

伺ったことがあります。運転席が高い位置にあるので

乗り込みにくいという事ですね。

■三 浦 そうです。狭いステップに足を掛けてよじ

登ることになるので、転落する。トラックメーカーには

そういう事をもう少し考えて欲しい訳です。

□秋林路 とても大事なお話です。最近はトラックも

完成車志向になっているので、ユーザーの声がメー

カーに届きにくいと言われていますが、人の命にも関

わる事なので何らかの対策が必要です。

■三 浦 これは私見だけれども、運転席が高い

と見通しが良いので、走行中の車間距離が狭くなり

がちです。バスは随分低い位置に運転席があります

が、あれ位低いと運転が慎重になるので追突事故も

減るのではないかと…。この事をを以前トラックメー

カーの人に話したら、運転席の下にはエンジンがある

から低くするのは無理という事でした。

□秋林路 それは本気で取り組む姿勢が欠如してい

ます。最近はドライバー不足で女性や高齢者を活用

する声が上がっています。労災の関係もあれば、運

転席のあり方は根本的に見直すべきです。

■三 浦 トラックは追突など運転席に関係する事

故が多いので、安全の面で研究して頂きたいです

TheTRUCK2015年8月号 21

子供たちも総出でトラックの森づくり下草を刈り取ってトラックの森づくり

ね。運転席の位置を下げれば事故は半減するので

はないかと思います。

□秋林路 2階建てバスは随分低い位置に運転席

があります。トラックの場合もあれだけ低くすれば、上

の空間を積載スペースに活用できるかも知れません。

■三 浦 既成概念に捕らわれないで、柔軟に考え

ればもっと我々の仕事に向いたトラックが出来るのでは

ないかと…。

□秋林路 本誌は来年、トラックの日に合わせて幕張

メッセで2016トラックショーを開催する準備をしていま

すが、シンポジウムなどメーカーとユーザーが意見交

換する場をぜひ企画したいと思います。

■三 浦 もう20数年前の話しになりますが、関

東トラック協会にトラックの標準車策定委員会があっ

て、ユーザーの立場で標準的なトラックを検討するこ

とになって、私も委員のひとりで参加していました。

仕様も決まり実際にトラックも出来たのですが、これが

普及しなかった…。理由はドライバーが乗るのを嫌が

るという事でした。(笑)

□秋林路 そのトラックはトラックショーの中に全日本ト

ラック協会のスペースを設けて展示しました。確かに

実用第一でシンプルな仕様でした。運転者に本音を

聞くと、やっぱり「カッコ 良 いトラックに乗りたい」という

ニーズが強いんです。ドライバーさんのステータスを

考えるとデザインも大事なんですね。でも経営者の立

場では幾らデザインが良くても売上げには貢献しない

からシンプルで良いという事なんです。この違いが明

確になったクルマでした。

■三 浦 事業者は軽量化して積載もとれるし、シ

ンプル化でコストも下がれば生産性向上にもなります。

□秋林路 トラックは必ずしもひとつの仕様でなくても

いい。標準仕様、デラックス仕様色々あっても良いの

で、ユーザーニーズに耳を傾けるべきです。ところで 、

このところドライバー不足が深刻の度を増しているよう

ですが…。

■三 浦 確かに人手不足はこの業界にとって深

刻です。中には今が改善のチャンスだと言う人もいま

す。ただチャンスだと言ってる内は良いけれども、体

質が変えられなくてトラックは頼りにならないという烙印

が押されると、新しい物流が始まりかねない。今年

から厚生労働省、経済産業省、国土交通省が一緒

になってこの業界を改善しようという事なので、我々に

とっては千載一遇のチャンスです。ここで体質を変え

られなければ、この業界は終わりになってしまう。私

はそう考えているんです。

□秋林路 極めて大事な時期を迎えているという事

ですね。

■三 浦 政府がこのほど発表した「サービス産業

チャレンジプログラム」にも我々の業界が入っています

が、基本は人手を使わなくても合理化出来ないか、

TheTRUCK2015年8月号 22

緊急物資輸送

という事を問われているんです。これは将来の人手

不足を見越した考えでもあるんです。

□秋林路 この人手不足問題は、少子高齢化も背

景にありますが、もっと本質的な問題があるように思い

ます。ドライバー不足がなぜ起きるかというと待遇(給

料)が悪いからですが、事業者は良くしようにも運 賃

が低いので払えない。なぜこのようになったのか、そ

の原因は約25年前に施行した物流二法による規制

緩和です。運送事業許可も簡単にとれるし、運賃も

自由化されました。これで新規参入が相次ぎ過当競

争を招いてしまった。物流二法の基本は消費者の立

場での物価抑制にありますので基本は間違っていな

いのですが、行き過ぎは過当競争に陥って、自助努

力では正常化が困難になります。トラック運送事業は

正にその状況に陥っているのではないかと思います。

■三 浦 そうです。原因ははっきりしているんで

す。ではどうするのか。運送契約の書面化もなかな

か普及しませんし、私は官の方で“基準運賃”を提

示して欲しいと言ってるんです。バスだってタクシー

だって目安になる運賃はあります。この“基準運賃”

は我々事業者が荷主に示すことは公正取引の問題

があるのでムリなんです。でも官がひとつの目安を示

すのであれば荷主も「よし分かった。」という事になる

んです。

□秋林路 そうですね。私は“トラック運賃適正化協

議会”のようなものを官・学・民で立ち上げて、一定

の線を出せば良いのではないかと思っています。それ

を国土交通省に提言して官から発布してもらう。検 討

のプロセスもインターネットで公 開すれば、一 般のコン

センサスを得ることにも役立つと思います。

■三 浦 私も運送契約の書面化が国交省から出

た時に、保有20台以下が約80%を占める運送業界

で、個々に原価を計算して荷主に運賃を示すのはム

リ。原価計算が出来る業者は限られているし、原価

を示したところで「お前の所は他社より高い。」と言わ

れて終わりです。だから、官で“基準運賃”を示して

くれれば書面化は必要なくなる、と申し上げたんです。

□秋林路 この運賃問題は、今のところ国交省とトラッ

ク運送業界の間で論議されていますが、肝心の荷主

は抜けています。私も荷主を訪ねることがありますが、

某社の物流部長は「リーマンショックの直後に一時運

賃の引き下げを業者に要請したことはあるが、最近は

ない。むしろ安く運ぶから荷物を出して欲しいと言って

くるのはトラック運送業者の方だ。」と言います。これも

全ての荷主に共通することではないと思いますが、運

賃問題は事業者自身が襟を正さなければならない課

題ですが、過当競争でそれが難しいというのが現実

です。

■三 浦 物流二法が施行された当時の事業者数

は約40,000社でしたが、現在は約63,000社です。

規制緩和で運送事業許可を簡単に取れるようにした

上に運賃も自由化した結果です。私は最低20台は

TheTRUCK2015年8月号 23

ドライブレコーダー記録データの提供に関する協定締結式

保有していないと企業とは言えないし、運賃の自由化

も荷主に都合の良い制度です。今は5台保有で事

業者免許が取得できますが、その規模は“ 家業 ”と

同じようなもので、とても原価計算をはじいて荷主に

運賃を提示できる余力はありません。

□秋林路 そうですね。ではどうすれば良いのか、

ライフラインに位置づけられているのは良いけれど

も、実際の経営は大半が惨憺たるものです。

■三 浦 正直言って荷主もトラック運送の原価を正

しく知っている企業は少ないと思います。だから、一

日も早く“基準運賃”を官で示して欲しいとお願いし

ているんです。また同時に、我々の業界の実態を荷

主が知る機会も作って欲しいと思う訳です。

□秋林路 この問題に対する官の考えはどうなので

しょうか。

■三 浦 私も国交省にお願い致しましたが、まだ

出来ないのは「国民のコンセンサスが得られない」との

事でした。

□秋林路 国民のコンセンサスを得る為にも、公的

な立場で議論して、情報公開するべきです。先日、

北海道トラック協会の声をNHKが放送していまし

たが、「生ものを東京のセリに間に合うように運ぶ為

には、ワンマン運行では労務規制にひっかかるの

でムリ。ツーマンにするしかないので運賃は上げざ

るを得ない。」と述べたのに対し

て、アナウンサーが「私たちも物

価が上がることを覚悟しなければ

ならないかも知れない。」とコメン

トしていました。この運賃問題は

詰まるところ物価の問題です。

その意味では、トラック運送の実

情を一般にも広く知らせるべきだ

と思います。

■三 浦 確かにそういう事では

あるけれども…世の中に“ブラック

企業”と呼ばれる会社があります

ね。このブラックとは何かというと、

その第一が労働時間が長いという事です。労働時間

は長い、賃金は安いし危険(交通事故)、これでは

人手が足りなくなるのは当然です。そういう中でも若

い人にこの業界に来て頂く為には、根本的に考え直

す必要があるんです。

□秋林路 ただ、大半の事業者さんは安全運転、

顧客への言葉遣いからマナーまで運転者教育に努力

なさっている。トラックが関係する事故も昔から見れば

随分減っています。でも一般には3Kイメージが根強

く残っています。地方トラック協会でも安全・環境に

は地域密着で取り組んでおられます。

■三 浦 その通りです。群馬ト協も一年を通して

計画的に事業を展開しています。

□秋林路 そうですね。代表的な活動を少しご紹介

いただけますか。

■三 浦 わかりました。これは群馬ト協のホーム

ページにも掲載していますが、大別すると安全対策と

環境保全、物流の整備充実それに、より良いサービ

スを目指して様々な活動を展開しています。

□秋林路 安全対策の目玉事業は?

TheTRUCK2015年8月号 24

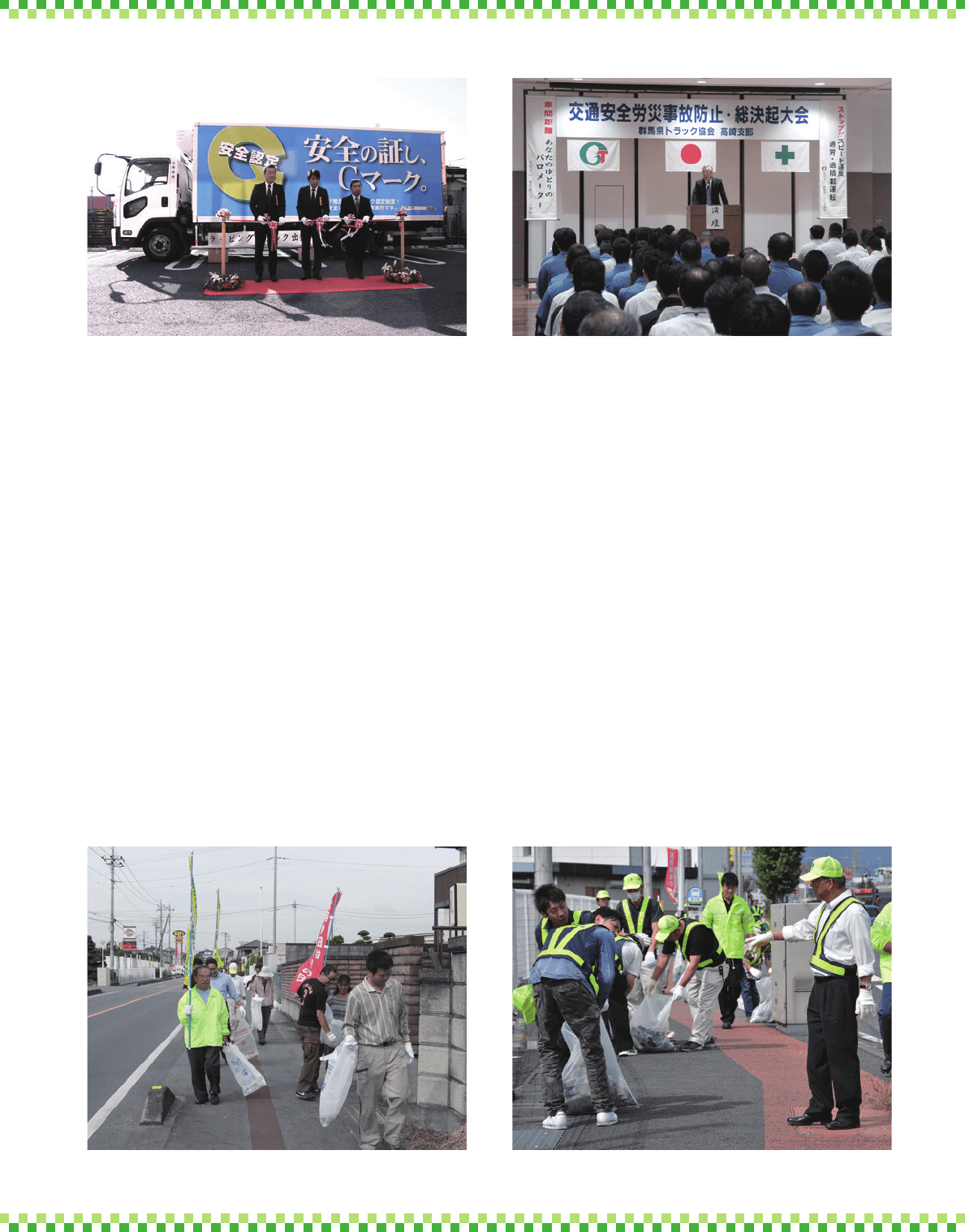

ラッピンクトラック出発式高崎での事故防止大会

道路清掃活動道路清掃活動

■三 浦 実は群馬ト協では、4年前から一社20

台に限定してドライブレコーダーを毎年約3000台分

ずつ無償提供してきました。ですから当県のドライブ

レコーダー装着率は60%を超えていると思います。

□秋林路 無償ですか…それは大判振る舞いで

すね。

■三 浦 ドライブレコーダーによる安全効果は大き

いのでお金の問題ではないんです。

□秋林路 万一事故が発生しても、これまではトラッ

クが偏見の目で見られる場合が多かったようですが 、

ドライブレコーダーで事故原因がはっきりする場合が

多くなっています。トラック運転者も更に安全運転に心

掛けるようになります。こういう安全装置はメーカーで

標準装着するべきだという声もあります。

□秋林路 環境保全の具体的内容は?

■三 浦 排ガス対策としてアイドリングストップ 運

動、それに省エネ安全運転講習も開催しています。

それに低公害車の導入にも力を入れています。

また、トラックの日(10月9日)には、県下一斉の道

路清掃作業を実施していますし、トラックの森づくりで

は、群馬県と前橋市と協会で協定を結んでいまして、

子供達も一緒に森に入って下草を刈ったり掃除など

で手入れをします。群馬県は災害の少ない地域です

が、災害時の物資などの輸送で県と緊急輸送に関す

る協定を締結しています。もちろん防災訓練にも積極

的に参加しています。

□秋林路 トラック運送は公道を使用する仕事です

から、環境・安全に対する活動は大事ですね。物流

TheTRUCK2015年8月号 25

初任運転者指導講習

物流セミナー

の整備充実と言いますのは?

■三 浦 現在、群馬県トラック協会の施設として運

転者が共同で使用できる休息施設を県内5カ所に設

けています。また、平成9年には北毛地区研修セン

ターが完成しています。

□秋林路 次に、より良いサービスを目指す活動…

やや抽象的な表現ですが、どんな活動ですか。

■三 浦 第一は顧客とのコミュニケーションを大切

にしようということで、物流セミナーを開催したり、一

般消費者を対象に輸送相談、引越輸送のサービス

向上にも務めています。それと、県下14支部で労

基署、警察署と合同で事業所パトロールも実施して

います。

また無事故・無違反コンクールや無事故・無違反

者を対象に警察本部長と連名での優良自動車運転

者表彰制度、運行管理者等の講習、ポスター、チ

ラシ、リーフレットの配布など、安全運転管理・啓蒙

にも力を入れています。

□秋林路 一般の方へこの業界を知って頂くことは

大事ですね。

■三 浦 実は群馬ト協ではご婦人25名限定です

が、輸送モニター制度を実施しています。まったく運

送業界をご存じない方ばかりですが、色々勉強して頂

くと、トラック協会はこんな事もやっていたのかと驚か

れます。それを知人にも話して頂くと一般への告知が

広がります。

TheTRUCK2015年8月号 26

省エネ研修会森林整備協定調印式

□秋林路 随分積極的な活動ですね。群馬ト協は

やはり地域に密着した活動が大切だと思います。

ところで、三浦会長の三富運送について少し伺い

ますが、何時頃の設立ですか。

■三 浦 設立は昭和41年4月ですが、その前に

個人の資格で4〜5年の実績があります。

□秋林路 どういう経緯で運送会社を?

■三 浦 私は中央大学ですから学生時代は東京

に居たのですが、22歳で帰郷して何か事業をしたい

と考えていました。それで、実家に小型トラックが一

台ありましたので、それを使って運送をしてみようと思

い着いた。それで、家族に「運送会社を始める」と言

いましたら、「大学まで卒業して“運送屋”か…」と散々

非難されました。(笑)

□秋林路 ご実家はどんなお仕事だったのですか。

■三 浦 当時は鉄工所のような仕事でした。最初の

3年間くらいは一台でやっていたのですが、父の声か

けもあって運送事業者免許を貰いに行きました。当時

は陸運局の審査が厳しかったのですが、父の顔もあっ

て何とか取得出来ました。それが26歳の時ですが、

その後は毎年倍々ペースで保有台数が増えました。

□秋林路 輸送品目はどんな物が中心ですか。

■三 浦 当初は父の事業の鉄工関係が多かった

ですね。その後、地元にコンクリート製品の会社が

あって、その仕事をそっくり請け負うことになりました。

暫くは5〜60台規模で推移していましたが、現在は

幾つか倉庫・流通センター機能も兼ねていますので、

保有は100台余りになっています。西は大阪、北は

盛岡辺りまで行きます。

□秋林路 これまで40数年の運送経営では多少の

ご苦労もあったのでは?

■三 浦 勿論、事業ですから色々ありました が 、

この仕事が苦労だと思った事は一度もないんです。

事業を始めた当初に先輩が「どんな時代になっても物

を運ぶ仕事は無くならない。」と言いましたが、それは

確かです。それと、人手不足の問題も当社に限って

はそれ程困ったことは無いんです。会社を設立する

前から一緒に

仕事をした人が

今も居ます。辞

める人が少な

い会社です。

□秋林路 そ

れは居心地が

良いという事で

しょう。

■三 浦 特

別に待遇が良

TheTRUCK2015年8月号 27

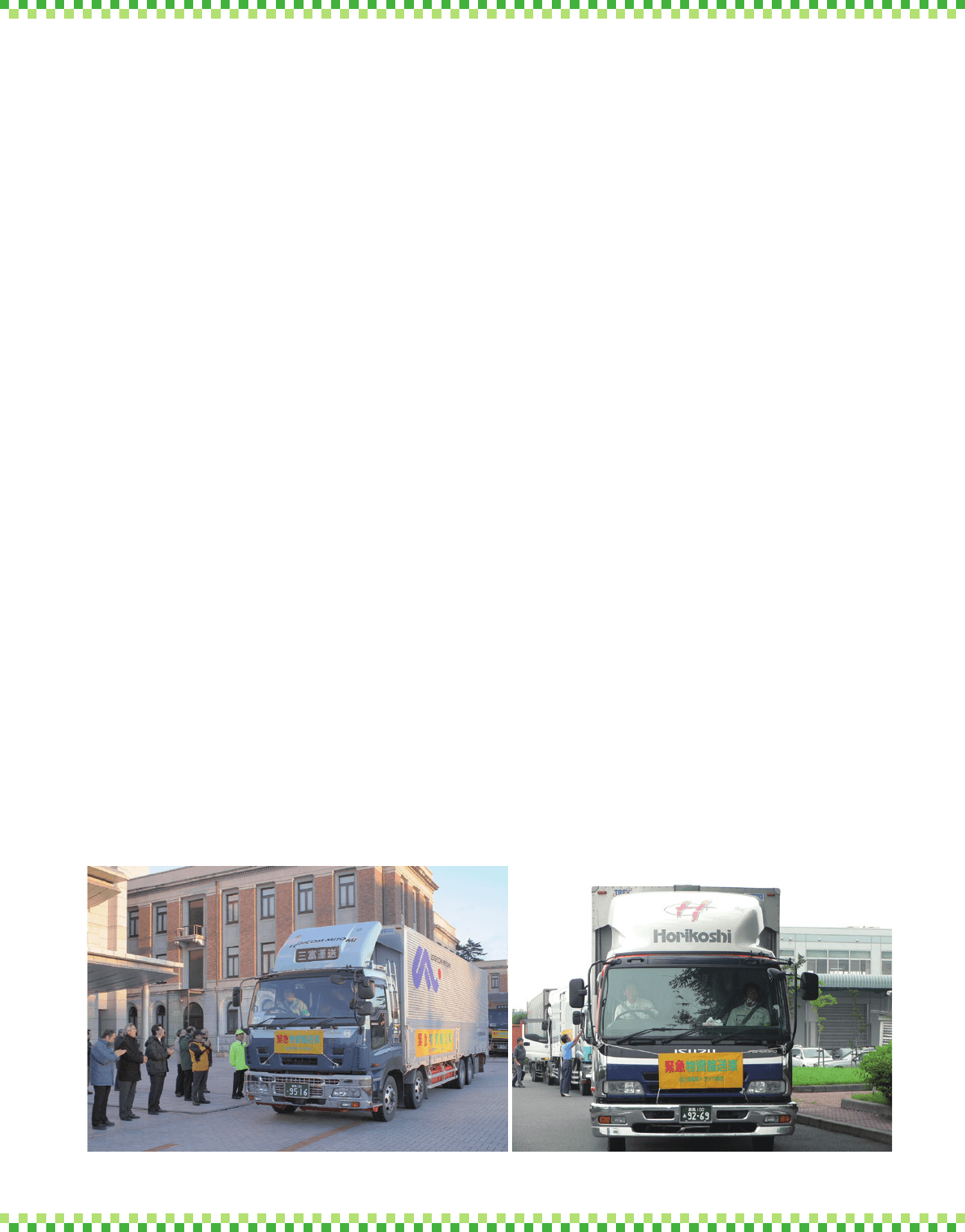

三富運送の物流センター三富運送のトラック

いという訳ではないんですよ。ただ仲間意識が強い

ので、大企業にはない良さがあるのだと思います。

私が常に気にかけていたのは事故ですね。実際、

多くの社員が毎日トラックに乗っているので、何が起

きるか分からない。事故は起きないでほしい、これ

は本心です。

□秋林路 運送経営者は全て同じ気持ちだと思いま

すね。これからも安全・環境を中心に群馬ト協、会

社経営にご活躍されますことを祈念しております。本

日はお忙しいところ有り難う御座いました。

此花

〒554-0024大阪市此花区島屋4丁目2番40号

TEL(06)6468-8828FAX(06)6468-8829

広島

〒733-0822広島市西区庚午中1丁目2番41号

TEL(082)507-1005FAX(082)273-8500

大型EV研究

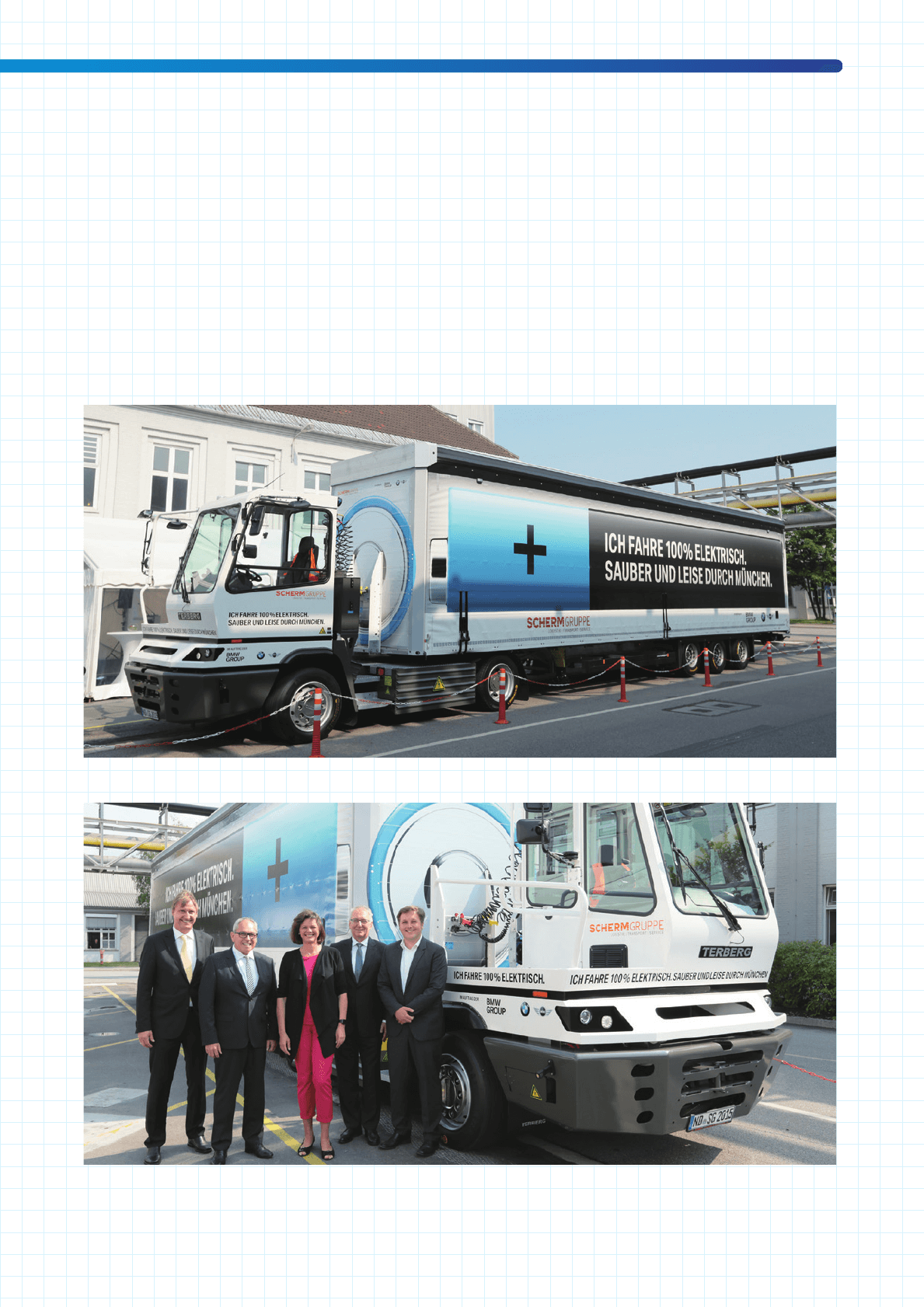

BMW本社ミュンヘン工場 この工場で生産されるBMW乗用車・SUV用部品及びコンポーネントの

JIT(ジャストインタイム)物流にここで紹介する100%EV大型トラクタが2015年7月から投入された

TheTRUCK2015年8月号

28

■BMWが自社JIT物流に選んだ

EVトラクタ

ドイツ東南部バイエルン州の首都Munchenミュ

ンヘン市(英語式にはMunichミュニックと発音)

の代表的企業といえば筆頭はBMWである。何し

ろBMWは〝バイエルン州の自動車工場を意味する

BayerischeMotorenWerkeAG〟の頭文字であ

り、本社工場に於いて大きな雇用を生み出している

存在だ。因みに、トラックのMANもミュンヘンの代

表的企業である。

このBMWの部品・コンポーネント、完成車などで

幅広く物流事業を受託しているのが総合物流企業の

SCHERMシェルム社である。当社は1972年にド

イツで農産物物流の私企業として営業を開始して以

来、業様と業態の拡充に努めてきた。現在はドイツ

国内に12か所、チェコ及びハン

ガリー国内に各1か所の拠点を展開

し主として自動車産業のロジスティ

クスを下支えするシステム・プロバ

イダーに成長し〝スタンダード&カ

スタムソリューション〟を取引先企

業と協業するかたちで提供してい

る。従業員は約2000名。保有ト

ラック数は大型500台、配送用

1000台、自社保管倉庫は65万

㎡の規模である。2008年頃より

本格的に自動車産業のロジスティ

クスに関わるようになり、輸配送に

留まらず流通加工と生産工場のラ

イン中での広義のロジスティクス業

務も請け負っている。

〝トヨタ発JIT(ジャストインタイム)物流〟は、今や欧米自動車企業にも

しっかり根を下ろしている。BMW社は世界のプレミアムカー市場の一角で

存在感を示しているが、企業責任として環境負荷の軽減に製品と生産の

両面で取り組んでいる。同社はこの度、サプライヤーから納められた部品

の生産ラインへのJIT供給に、100%EV方式の大型セミトラクタを投入した。

西襄二

・・

BMWグループと物流企業SCHERM社が導入した100%EVのトラクタ+トレーラ。トレーラの側面には「私は静かでクリーンな100%EV車です」と表示さ

れている。ミュンヘン市内の公道も含む路線を毎日8往復する

運行開始式には(左から右に)クルトJ.F.シエルムSCHERMグループCEO、ヘルマン・ボーラーBMEグループミュンヘン工場長、イルセ・アイクナーバイ

エルン州経済局長、ユルゲン・マイディBMWグループ物流部門長、イェンズ・リューバーミュンヘン市評議員の諸氏が参列した

TheTRUCK2015年8月号

29

そうした業務の一環で、ここに紹介するBMW社

向けの乗用車用部品・コンポーネント類の製造ライン

際迄の製造順に対応したJIT物流で、ミュンヘン市

内の自社拠点からBMW本社工場内の物品受け入れ

場所までの決まったルート(約2㎞の公道を含む)の定

時定点輸送にこの100%EVトラクタを投入したので

ある。輸送品目は乗用車用のショックアブソーバーや

スプリング、ステアリングシステムなどのコンポーネン

ト類だ。

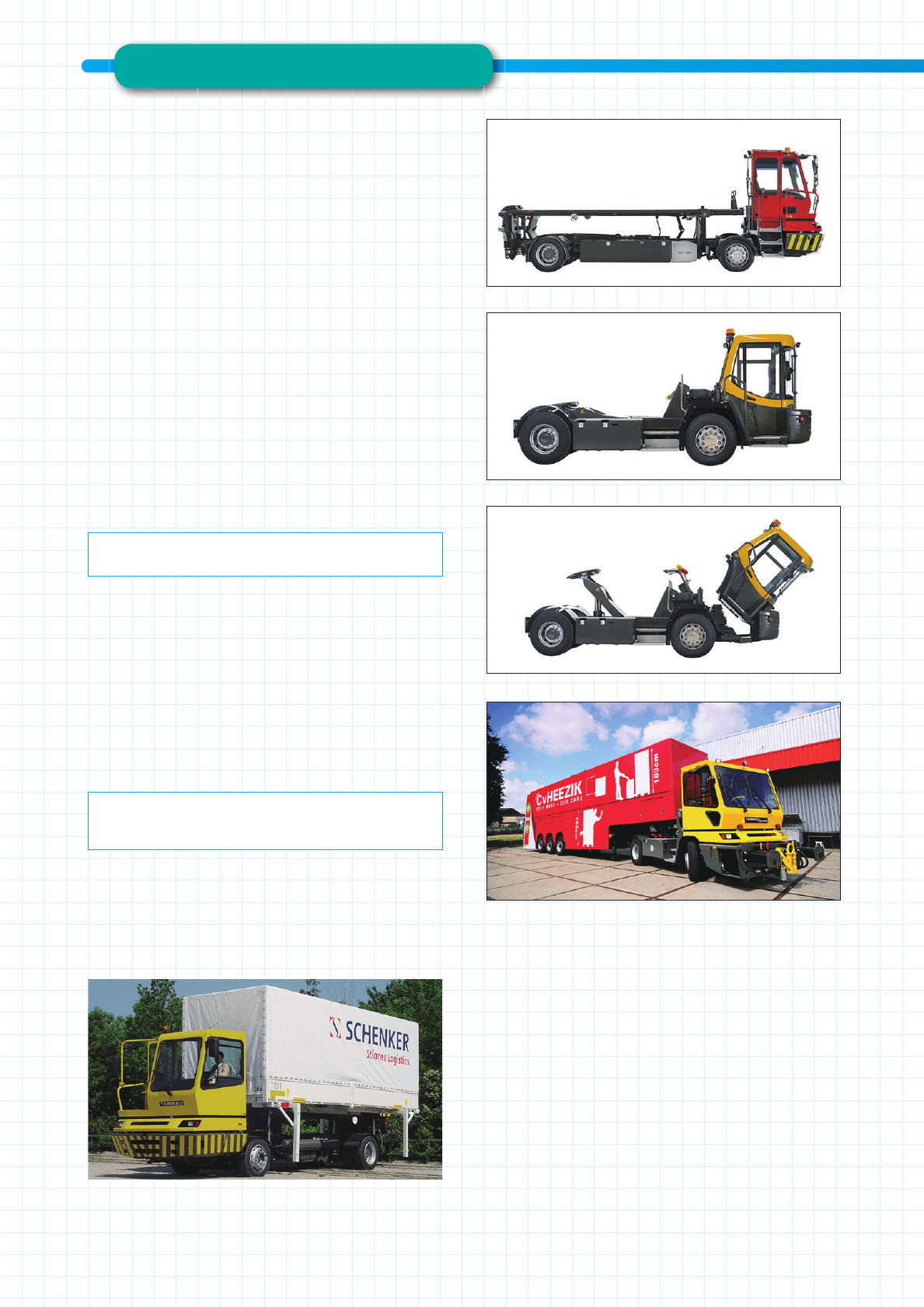

シェルム社が選んだのはオランダに本拠のある特殊

車両メーカーTERBERGテルベルグ社の製品で、ワ

ンサイドキャブが外観上の特徴であるYT202型40

トン積載トレーラを牽引出来る大型EVトラクタであ

る。この車の従来の内燃エンジンとトランスミッショ

ンをモーターに置換してバッテリーを3組搭載した。

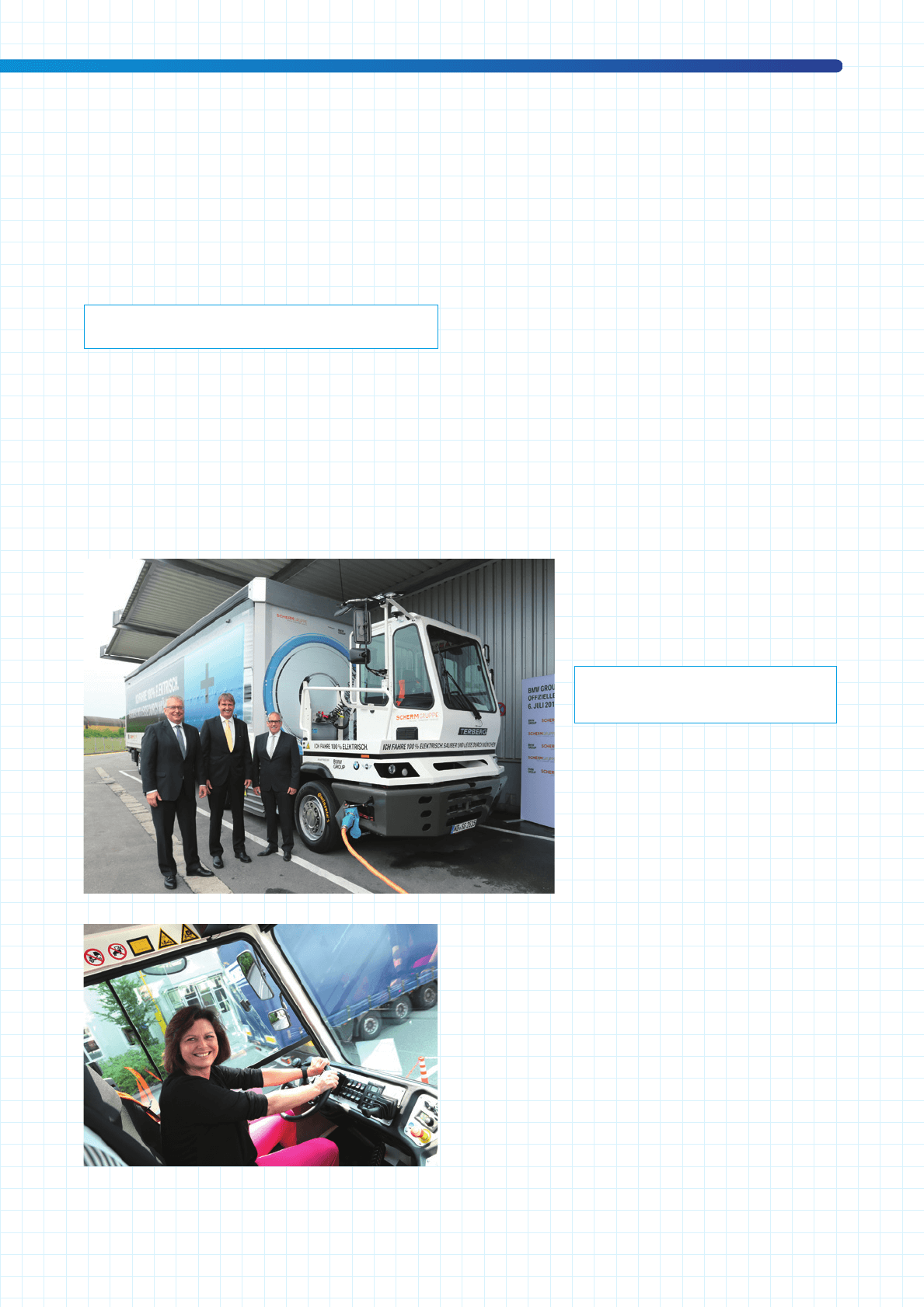

BMW向けには2015年7月から本格稼働に入った。

当面、向こう1カ年の試行期間で実用性を検証する。

搭載されているバッテリーの充電所要時間は3〜4

時間。満充電になれば航続可能距離は約100kmだ

から、前記したサプライヤーから納品されて一次ストッ

クされる物流拠点から工場間の1日8往復運行は日

中の充電無しに走りきれる。

大型EV研究

TERBERG社のスワップボディ車

TERBERG社のスワップボディ用BC型台車

TERBERG社のDT型ヤードトラクタ

TERBERG社のDT型ヤードトラクタ(機能説明写真)

TERBERG社のRR型ターミナルトラクタ(貨物列車の牽引用連結器も

装備)

TheTRUCK2015年8月号

30

充電には専用の再生可能電力(グリーンエネル

ギー)が利用される。走行中に排出ガスを全く出さ

ないこのシステムは従来のディーゼルエンジンによる

システムと比較して環境負荷を軽減するが、具体的

には年間11.8トンのCO

2

削減効果がある。これを

BMWの人気車種の一つ320dEfficientDynamics

(ディーゼル車)に例えれば、地球を4周する距離で

排出するCO

2

量に相当する。

この大型EVトラクタは2014年からオランダ、

ドイツ、デンマーク、スイス等の国々の物流拠点

内のコンテナやトレーラのハンドリングに利用されだ

して1年余と若い商品である。標準仕様では2組の

バッテリーが搭載され2時間の充電で8時間の稼

働が可能である。これより長い距離の運行など過酷

な使用条件向けには第三のバッテリーが準備されて

いる。

■バッテリーはLiIONリン酸塩型

バッテリーは一般にはリチウムイオンLiION型と呼

ばれているタイプで、LiIONリン酸塩型と表記される

場合もある。BMWの部品供給用に今回導入された

機種はオプションで1組を増設した3組のバッテリー

を搭載しており容量は170kWh(電圧614V/電流

276Ah)であるという(BMWカイ・ズーベライン広

報部長)。

■EVトラクタは

TERBERGテルベルク製

当社はオランダ・ベンショップに生産拠点を置く特

殊・特装車メーカーだ。遡れば1896年にオランダ

国内のとある村の鍛冶屋として産声を上げた家内工

業にたどりつくが、1966年に建設用途の6×6ダ

ンプトラックの生産を開始し今日の礎を確立した。

49年後の本2015年1月には通算25,000台目の

製品をラインオフするところまで成長した。このうち

20,000台はトラクタで、港湾及び内陸のコンテナヤー

ド、配送センター、鉄道貨物ターミナル、或いは重

工業工場内物流等で活躍している。納入先企業の所

在地は90か国にのぼる。

製品は使用目的毎に細部仕様について納入先企業

の要求に従ってカスタマイズされており、こうした顧

客の声に忠実に応えてゆくことで当社は発展してきた

充電中の100EVトラクタ。オランダの特殊車両メーカーERBERGテルベルク社製YT202型

運転席でほほえむイルセ・アイクナーバイエルン州経済局長氏。エネル

ギー、技術方面の広報担当も兼務している

TheTRUCK2015年8月号 31

といえる。アジア向けのトラクタはマレイシアのメー

カーとの合弁によるテルベルク・マレイシア社で生産

とサービスを行っている。その他、イギリス、ドイツ、

ドバイ、アメリカなどに自社系列企業を展開して全世

界に向けた販売とサービスを提供している。現在、

製造、リース、サービスに従事する全世界グループ

20企業の従業員は凡そ1,200名である。

■関係当事者の抱負

運行開始式に立ち会ったババリア州経済局長のイ

ルセ・アイクナー氏によれば「ババリア州は研究開発

と量産工場の立地でドイツ国内有数の地域ですが、

電動車の運用でも他の地域をリードすることになりま

す。BMW社はこれまでも環境性能面で数々の革新

的技術を導入してきましたがこの方面でも大きな貢献

をします。」と抱負を述べている。

BMWのヘルマン・ボーラーミュンヘン工場長によ

れば、「今回の電動トラクタの投入により、都市内の

輸送についても強いシグナルを発信することになりま

す。ヨーロッパの自動車メーカーとして初めてとなる

製造部門のロジスティクスでCO

2

排出ゼロの大型ト

ラクタを導入したことは画期的なことであり、CO

2

削

減に一層貢献してゆきます。」ということであり、ま

た、BMWのユルゲン・マイトルロジスティクス部門

長は「今回のプロジェクトにより都市内輸配送に電動

車がどのように」貢献できるか貴重なデータが得られ

る筈です。実際のオペレーションを行うシェルムグルー

プと共に先陣を切ったことは大いに意義有ることと考

えています。」

更にシェルムグループのクル・J.F.シェルムCEO

が強調するのは、「荷主側の特別の輸送要求仕様に応

えるロジスティクス機能提供者(プロバイダー)として

持続可能性を追求することは特に重要なことと考えて

います。今回の100%EVトラクタは

充電もグリーンエネルギー100%で行

うところに大きな意義があります。」と述

べている。

■世界に根を下ろした

TMSトヨタ生産方式

今やTMSは世界中の先進企業に根

付いて夫々に独自の工夫を加えて発展

を続けているが、欧州の自動車企業に

ついて顧みれば、1990年代後半から

目に見えるかたちで導入普及が始まっ

ていたといえよう。当時、筆者は欧州

を手始めにトラック製造企業の取材を

開始して順次製造拠点を訪ねていたが、日本からこ

の方面のコンサルタントを導入して熱心にTMSを研

究していた。そして自社に必要とする部分から導入を

開始していた様子を目の当たりにしたことが古い取材

ノートに記録されている。

自動車メーカー(OEM)からサプライヤーへとこの

動きは浸透し、更にロジスティクスのオペレーション

を担当する企業群にも根を下ろした事が今回のトピッ

クスの中でも鮮明になった。改めて、トヨタ発祥のカ

イゼン・コンセプトを世界のビジネスに広めてきた伝

道師達の与えた影響の大きさを考えるのである。

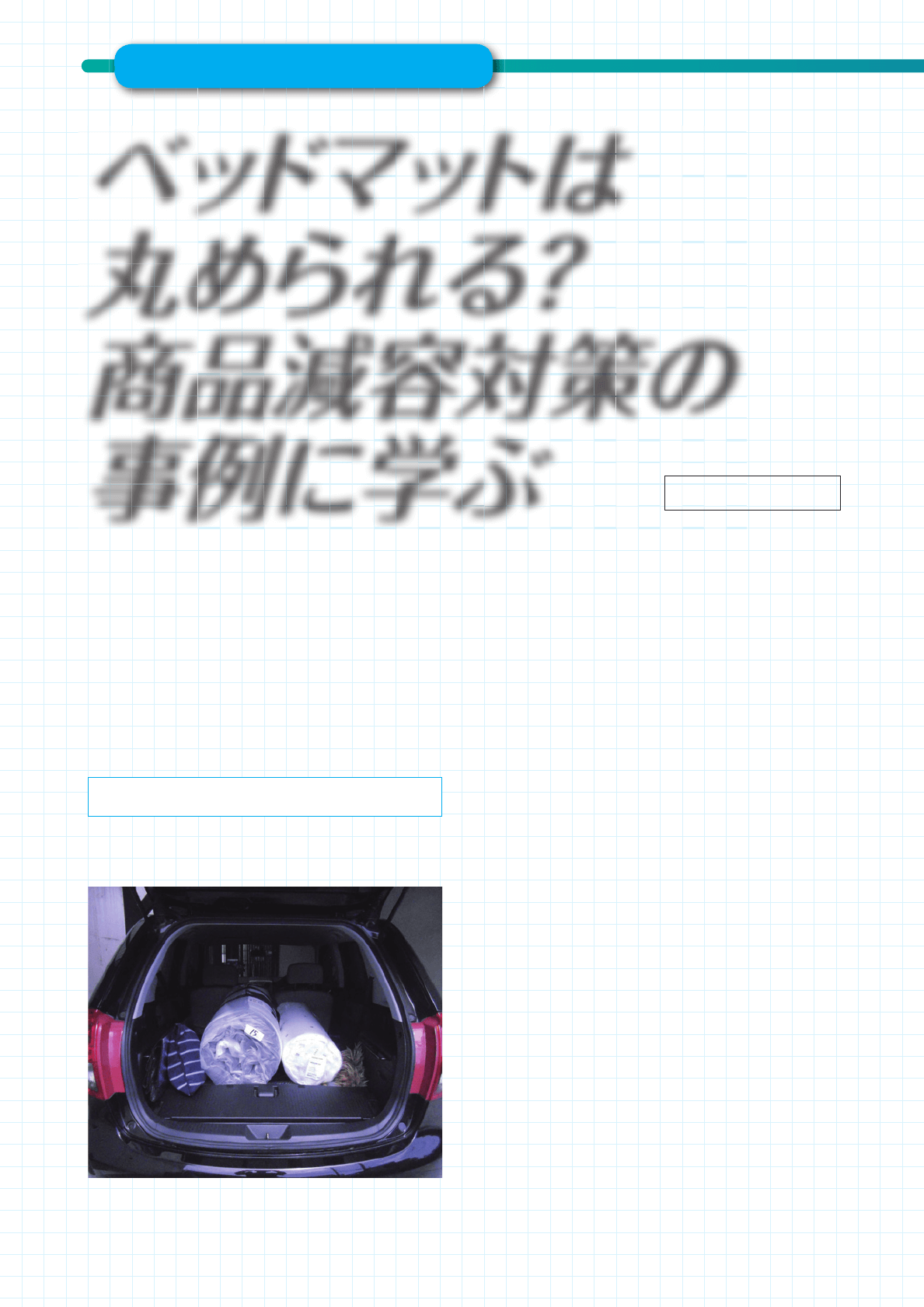

物流技術研究

小型ステーションワゴン車に積み込んで帰宅

TheTRUCK2015年8月号 60

■価格差の要因は何か

40年以上も使ってきた筆者用のベッドのマットが

流石に老朽化し安眠に差し支えが出てきたので、先

頃買い替えを行った。内外のブランド家具店をいくつ

か訪ね、現物を見て寝心地を試して比較検討する。

一般的な購買態度であったが、正直、せいぜい数

分間供試品に横になったからといって本当の寝心地

など分かるまい、と割り切って直感的にえいやで決

めたというのが実態であろうか。

それにしても、値段は店によって随分と差がある

ものだというのが偽らざる感想である。感触的には

さして違わない商品でも、マットだけで10万円の

前半を超えるものから片手で相当のおつりが来るも

のまで、かなりの差があることが今回の買い物で分

かった。

サイズはシングル用で長さ2m、幅0.9mはわが

国内の定尺だが、厚さは内部構造(基本的には金属

製スプリングの有無、スプリング構造と上下のクッ

ション材の種類)の違いで大別しても数種類あるよう

ベッドマットは

丸められる?

商品減容対策の

事例に学ぶ

物流費の適正化は物流マンにとって不断の課題だ。家庭用品の場合、

使用時姿では嵩張るので分解してキット化するのは家具等では常套手段

だ。洗剤などは濃度を高めて1回の使用量を減じながら効果は維持す

る濃縮もお馴染みといえよう。では嵩張るベッドマットの場合は如何に?

西襄二

マットの重量実測

パッドの重量実測

売り場で発行された「セルフサービスピックアップリスト」。マットは18.5

㎏、パッドは4.6㎏と表示されている

TheTRUCK2015年8月号

61

だ。選んだのは北欧系家具調度品店で勧められ試

したもので、価格はマット本体の上に敷くパッド共で

税込み片手(5万円)よりかなり低い水準のものだっ

た。ありがたや・・。

■物流費の削減は徹底して

サンプルベッドがざっと数えて25台並んだ売り場

の係員は1名のみ(筆者は平日の開店後1時間以内

に入店)。時間帯によって増員するのであろうが、

少し足りない位の

営業職社員の配置

にマネジメント上の

気遣いを感じた。

売り場で購買の意

思表示を行うと「セ

ルフサービスピッ

クアップリスト」が

発行され手渡され

る。嵩張る商品だ

が配達は選択でき

ない。つまり、自

分で持ち帰るので

ある。一見してあ

の大きなベッドマッ

トが筆者の小型車

に積めるか。係員

の説明では真空

パックで小さくなっ

ているから大丈

夫、とのこと。

2階の売り場か

らぐるぐると他の

売り場を歩かされ

て、1階のレジ前

の順路入り口で大

型のカートを貯留場から引き出し、リストに記載され

ているラックに向かう。ロケーションの指示に従い明

記された場所(例:列05.棚01)から自分で商品番

号(3桁.3桁.2桁)を自分で確認してカートに積み

込みレジに並ぶ仕組みである。因みに、当該商品の

場合、この時の在庫数は筆者に引当分を含め3個

であった。

支払いを済ませたらそのまま大型エレベーターで

駐車階へ上がって、自分の車に積み込む仕組みであ

る。筆者の車はステーションワゴンに区分されるタイ

プで、後席を畳めばスペースは充分であり、重いマッ

トでも18㎏台の重量でしっかりした把手付きのベル

トが付属していたから荷役も腰部に大きな負担をか

けることにはならなかった。

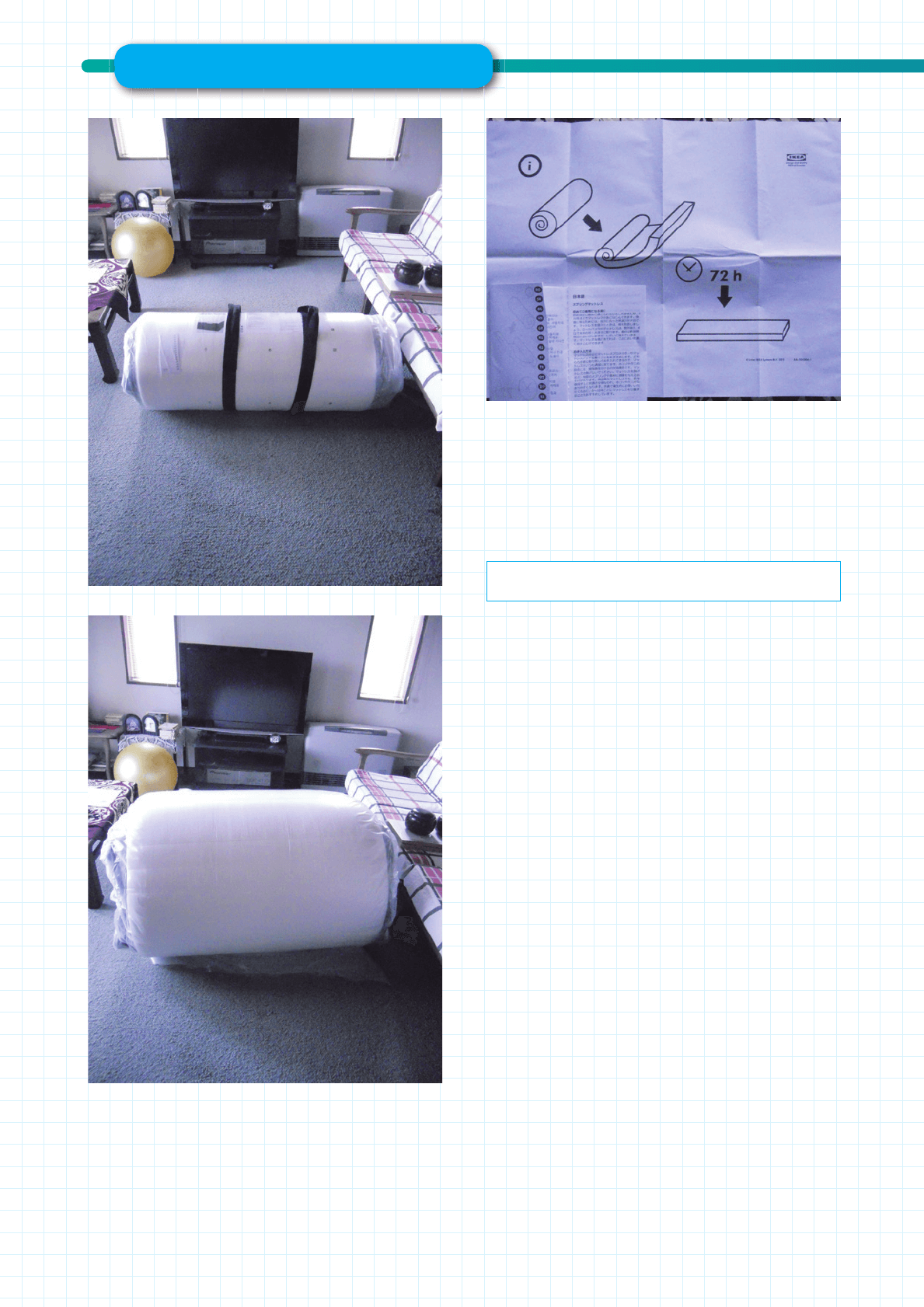

驚くべきことに、あの分厚く平たいマットは円筒状

に丸められているではないか。売り場では真空パッ

クで小さくしてあります、との説明だったが円筒状に

してある、との説明はなかったから見てびっくり。外

装は厚手の塩ビフィルムで、これを開梱すると内部

のスプリングでバンッと衝撃的に一気に膨らんで普

段使う形状になるのかと内心怖いことだなぁと思いな

がら帰宅したのである。

■意外とスムースな開梱作業

屋内に運び込んで円筒状の荷姿を床に置いて、

一挙に見慣れたベッドマットの形状に膨らんでも大

丈夫な広さを確保しながら開梱作業を進めることに

した。

真空包装のマットは厚手の塩ビシートで二重に梱

包されていた。荷役性の観点でナイロン布地製バン

ドが付属適用されていたがこれを外し、カッターで

外側フィルムから用心深く開梱を進めると、一旦、

約2倍の直径になったところで内側フィルムが形状

を保持してくれた。更に開梱作業を進めて塩ビフィ

ルムがとれると、特段の衝撃を感ずること無く巻き

癖がついてはいるがマットのカタチが現れた。この

物流技術研究

マットに同梱の説明書(部分)。取説は17カ国語で記述されている国

際商品だ

開梱中のマット。外側の塩ビシートを外すと外径が一回り大きくなった

マットの梱包荷姿

TheTRUCK2015年8月号

62

間数分・・。同梱の説明書によれば正常な形状にな

るのに72時間は見込んで放置する、と記載されて

いる。その夜は痛んだ古いマットで最後の睡眠をと

り、指示時間より短かったが45時間経過後にベッ

ドのフレーム上に移して新しい寝心地を試したので

ある。

■減容率は略6分の1

今回購入したベッドマットは、展開寸法(単位

dm:デシメートル)が[長さ20×幅9×厚さ2.3]で

容積は414d㎥、梱包姿では長さ9×外径3の円

筒形で容積は64d㎥であり、15.4%まで減容され

ていた。ざっと6分の1の容積に減容されていたこ

とになる。大きな展開形状よりはるかに扱い易い形

状だ。パッドの方は、展開寸法(単位dm:デシメー

トル)が[長さ20×幅9×厚さ0.3]で容積は54d

㎥、梱包姿では長さ9×外径2.5の円筒形で容積

は54d㎥であり、82%まで減容されていた。前者

が真空パック方式、後者は常圧方式である。双方で

約6分の1に減容されていたことになる。

さて、本件商品の購入に先立つこと約1か月、

家人が同じく老朽化したマットを更新していた。こ

ちらの購入は国内ブランドの老舗家具店からであっ

た。価格は今回の商品と比較して約5倍であった。

納入に際し、注文してから配達される迄に4日を要

し、2名の男性社員が自社の配送車で現品の納入に

当たった。店舗兼在庫拠点から拙宅まで約2㎞、直

行すれば所要時間は20分程度か。

商品マットは通常の展開した状態で外装はダン

ボール包装が施されており、内装は塩ビフィルムで

あった。所定の寝室に搬入して宅内作業所要時間は

使用状態になったベッド。マットの上部にパッドを敷きシーツで覆って仕

上がり

TheTRUCK2015年8月号

63

約40分であった。

上記に例示した2社の製品の作り(構造・仕様)と

品質、加えて物流費が夫々どのレベルにあるかは分

からない。それにしても、寝心地がほぼ同じと体感

する製品が5倍の価格差があるのが現実である。片

方はセルフで多少重たい思いを体験し宅内開梱作業

に小1時間を要し、次の日まで放置して形状が正常

になるまで待つ時間はかかった。他方、売り場に足

を運んで品定めを行った後は商品に手を触れること

の無かった国内ブランド商品・・。

大型商品のマーケティングの典型例を期せずして

体験した筆者であった。

■物流費が営業費に占める割合

筆者が個人正会員である公益社団法人日本ロ

ジスティクスシステム協会(JILS)では毎年、代

表的業界について物流費アンケート調査を行い分

析を重ねている。国内のこの方面の調査としては

唯一のものである。最新の調査は2013年のも

ので2014年に概要が公表されている(http://

www.logistics.or.jp/jils̲news/2013cost̲

summary.pdf)。

これによれば、全業種を平均した売り上げ高物

流コスト比率は4.77%である。直近5年間では

2011年に4.90%を記録しているが、その他の4

年は全て4.7%台で推移している。業種別で小売業

を見ると、通販の12..09%を筆頭に、その他小売

業7.83%、小売業(生協)5.12%、小売業(コン

ビニ)4.88%、小売業(量販店)2.50%が例示さ

れている。そして、いずれの小売業でも支払い物流

費が全物流費の60〜70%を占めていると分析され

ている。

筆者の家庭で前後して購入した二組のベッドマット

の価格に大差があったことと、納品形態が対照的で

あったことを比較すると、上記の物流費の傾向が両

極端で示された事例であると言えるかも知れない。

興味ある体験ではあった。

■IKEA製ベッドマットレス&パッド寸法諸元

品 目形状長さ:dm幅:dm厚さ:dm容積:d㎥重量:㎏摘要

マットレス

展開時2092.3414.018.4

流通時〜9≒3(太さ)63.618.9長手方向に丸める(真空パック)

容積比15.4%

パッド

展開時2090.354.04.6

流通時〜9≒2.5(太さ)44.25.0長手方向に丸める(常圧パック)

容積比82.0%

総合(実測)23.5%使用時展開寸法に対する梱包容積比

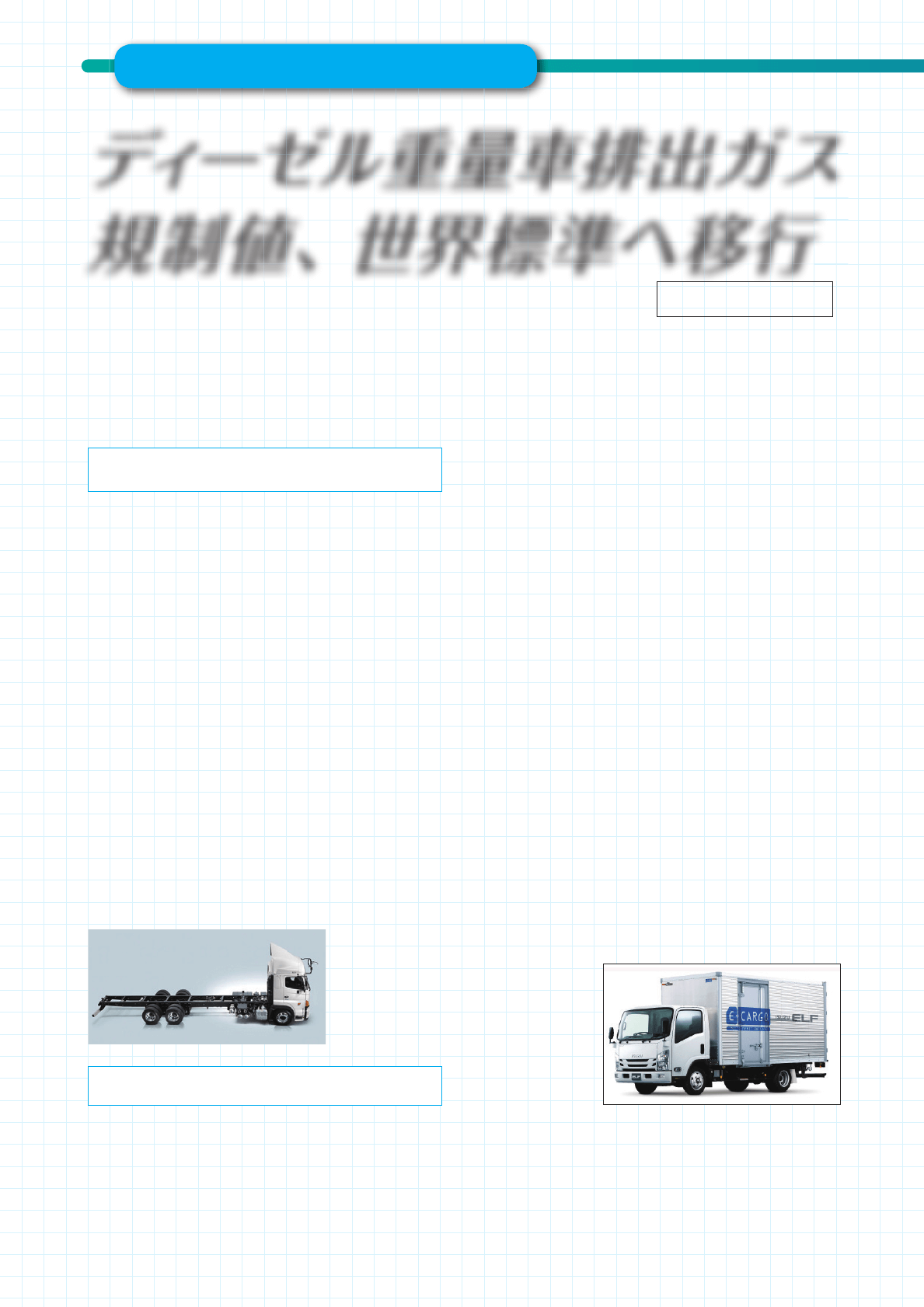

ディーゼル排出ガス規制研究

イメージ

イメージ

TheTRUCK2015年8月号

64

■グローバリゼーションの産物

先進地域では、1900年代の早い時代から段階

的に自動車の排出ガスに規制をかけてクリーン化を

進めてきた。結果、概して当初のレベルに対して

95%を超えるレベルの改善が既に達成されていると

いえるが、更に強化するとなれば地域毎に交通事情

などを考慮した独自の試験モードを設けて規制行政

が運用されてきたこれまでの方式は煩雑に過ぎる。

世界各地の顧客に向けて商品開発を行うならば、開

発効率を殺ぎコストが膨らんで車両価格が段階を追

う毎に大幅に高くなる、として関係者が頭を抱える

問題であった。そして漸く、世界のトラックメーカー

が共通の基準に従って開発を進められるようにする

必要性が、今回の世界で調和のとれた基準の採用・

施行に帰結したのである。

わが国の区分で総重量GVWが3.5トン超の

ディーゼル車にこの7月1日から施行される新基準

について、今

回は速報とし

てキモとなる

事項をお知ら

せしておこう。

■NOxの排出規制を更に強化

これまでわが国の重量車に区分されているディー

ゼルについては〈ポスト新長期規制〉が適用されてき

たが、平成28年10月以降は段階的に〈2016年

規制〉に移行することになる。〈ポスト新長期規制〉

の試験サイクルはわが国独自のJE05モードであっ

たが、〈2016年規制〉ではWHDC(Worldwide

harmonizedHeavyDutyCertification)に移行

し適用される。規制物質は同じだが、従来の規制よ

り強化されるのは排気中の窒素酸化物NOxで従来

より43%削減強化される。

また、今回から採用されるのが〈オフサイクル時の

排出ガス試験サイクル及び規制値〉の導入である。

オフサイクルというのは読者には聞き慣れない用語

かも知れない。

分かり易く例えていうと、定められた試験サイクル

で優秀な成績で認証を得た車でも、季節が変ったり

走行条件が変わると排出ガスのレベルが悪化するよ

うなことがあったとする。いわば〝一点完璧主義〟で

公式試験には見事合格しているが、実用的応用的な

場面では思ったほどの性能を示さない車があるのでは

ないか。そんな指摘が起こって検討された結果、特

に寒冷期の性能について別の基準を設けて試験を行

おうというものである。今回は紙面の都合で細かい

説明は出来な

いが、オフサ

イクルについ

て関心のある

読者は下記の

URLから参考

情報を見るこ

とができます。

https://www.ntsel.go.jp/kouenkai/h25/6̲

suzuki.pdf

ディーゼル重量車排出ガス

規制値、世界標準へ移行

ディーゼル車の中でも殆どのトラックが該当する重量車(総重量

GVW3.5トン超)の排出ガス規制に初めて国際標準が適用される。

規制値は究極レベルに達して地域別の試験条件などは意味を持たな

くなったといえよう。

西襄二

TheTRUCK2015年8月号

65

■高度な車載

電子式故障診断

システムの

義務づけ

今回、更に重量トラック

ユーザーに関係する法規上の

変更は、車載式故障診断装置

(OBD:OnBoardDiagnosis)

の義務づけがある。整備場の

専門的なことになるのでこれも

詳細は別の機会に譲るが、ど

のような項目がデータとして電

子式故障診断装置の中に蓄積

され、必要に応じてこれを読み

取って整備に生かせるか表を御

覧頂きたい。

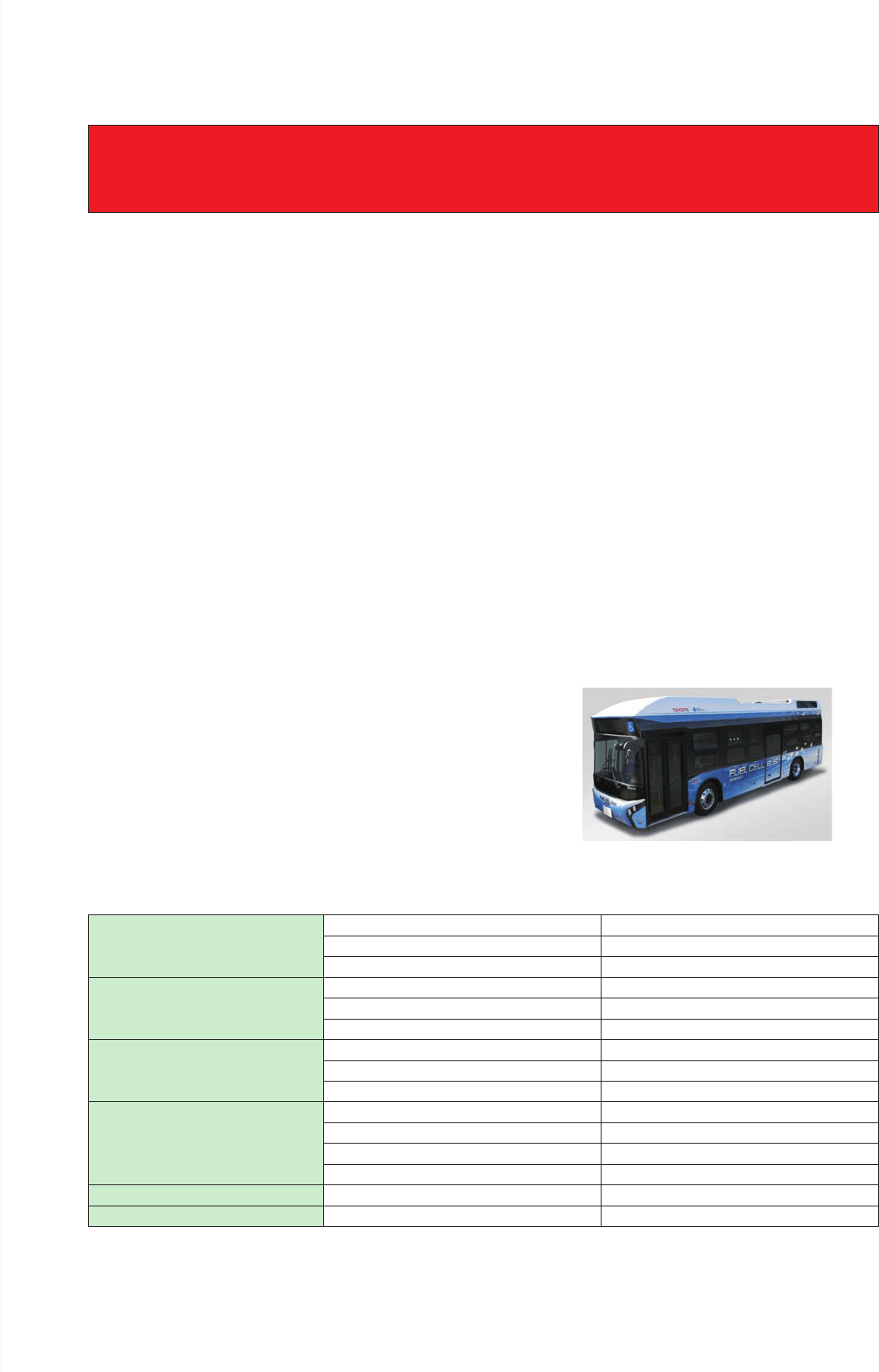

(表1)平成28年ディーゼル重量車排出ガス規制値一覧

規制物質

平成21年排出ガス規制

(ポスト新長期規制)

平成28年排出ガス規制

(2016年規制)

試験モード規制値【g/kWh】試験モード規制値【g/kWh】

一酸化炭素(CO)

JE05モード

2.22(2.95)

※2

WHDC

※1

2.22(2.95)

※2

非メタン炭化水素

(NMHC)

0.17(0.23)

※2

0.17(0.23)

※2

窒素酸化物(NOx)0.7(0.9)

※2

0.4(0.7)

※2

粒子状物質(PM)

0.010(0.013)

※2

0.010(0.013)

※2

※1.「WHDC」とは、WHTC及びWHSCによる測定方法の総称をいう。なお、WHTCによる排出量は、コールドスター

ト時の排出量に0.14を重み付けした数値とホットスタート時の排出量に0.86を重み付けした数値を足したものとする。

WHTCの排出量及びWHSCの排出量の各排出量が規制値を超えないこととする。

※2. 規制値欄は、「平均値(最大値)」を示す。

(表2) 適用開始時期(ディーゼル重量車に対して)

①新型車

適用対象適用開始時期

車両総重量が7.5トンを超える

もの(けん引自動車を除く)

平成28年10月1日以降(高度なOBDの義務

づけは平成30年10月1日以降)

車両総重量が7.5トンを超える

けん引自動車

平成29年10月1日以降(高度なOBDの義務

づけは平成31年10月1日以降)

車両総重量が3.5トンを超え

7.5トン以下のもの

平成30年10月1日以降(高度なOBDの義務

づけは平成32年10月1日以降)

②継続生産車及び輸入車

適用対象

車両総重量が7.5トンを超える

もの(けん引自動車を除く)

平成29年9月1日以降(高度なOBDの義務づ

けは平成31年9月1日以降)

車両総重量が7.5トンを超える

けん引自動車

平成30年9月1日以降(高度なOBDの義務づ

けは平成32年9月1日以降)

車両総重量が3.5トンを超え

7.5トン以下のもの

平成31年9月1日以降(高度なOBDの義務づ

けは平成33年9月1日以降)

(表3) ディーゼル重量車の高度なOBDの検出モニタ項目一覧

区 分モニタ項目内 容

電子・電子部品

排出ガス制御用部品(センサ・アクチュエーター類)部品監視

フィードバック制御異常部品監視

DPF

担体の存在故障監視

詰まり↑

捕集・再生プロセス性能監視

捕集性能※1排出ガス閾値監視※2

SCRシステム(HC-SCR含む)

還元剤供給システム性能監視

還元剤消費量↑

還元剤品質↑

SCR触媒浄化率排出ガス閾値監視※2

NOx吸蔵還元触媒(LNT)

NOx吸蔵・浄化性能性能監視

還元剤供給システム↑

酸化触媒(DOC)

後処理上流DOC-HC低減率故障監視

後処理下流DOC-HC低減率↑

EGR

アクチュエーター低応答性性能監視

クーラー性能↑

クーラー性能故障監視

高流量・低流量排出ガス閾値監視※2

低流量完全故障又は性能監視

燃料システム

燃料圧力制御性能監視

燃料噴射タイミング↑

吸気過給

VGT応答性性能監視

高ブースト・低ブースト排出ガス閾値監視※2

低ブースト故障監視又は性能監視

吸気冷却効率故障監視

VVT

目標誤差性能監視

低応答性↑

エンジン冷却システム冷却水温度(サーモスタット)故障監視

排出ガスセンサ電気・電子部品に準拠部品監視

アイドル速度制御システム電気・電子部品に準拠部品監視

※1 PMセンサー(スートセンサー)が開発途上にあるため、その信頼性が確認出来るまでの間にあっては、装備要件は任意要件とする。また、DPFの捕集性能をPMセンサー

による排出ガス閾値監視を行った場合には、DPFの捕集・再生プロセスの性能監視は任意要件とする。

※2 排出ガス閾値監視におけるNOxの閾値は1.20g/kWh、PMの閾値は0.025g/kWhとする。

TheTRUCK2015年8月号 68

代表理事に就任した水町重範代(水町メディカルグループ総院長)

クモ膜下出血などの脳疾患は、車の運転中に発症

すると大事故につながる危険性があるとして、MRI

による未破裂脳動脈瘤の発見に特化した健診を支

援する目的で、一般社団法人運転従事者脳MRI健

診支援機構(水町重範代表、Driver'sBrainScan

Center、略称DBSC)が設立され、6月24日、発

足記念式典が開催された。

昭和57年に東京・西新宿に水町クリニックを

開設した水町代表はこの記念式典の挨拶で、「4年

前、園児を乗せたマイクロバスが谷底に転落する

事故が発生した。事故の原因は運転者のクモ膜下

出血だった。これを機に運転者を中心に脳のスク

リーニング検査を始めたが、当院だけでなく広く

考えていくべきだと考えた。」と、様々な医療分野

で権威を持つ多くの医師が中心となって設立した

ことを説明した。

記念式典では、国交省自動車局安全政策課の小

林豊課長が「健康起因事故の発生状況及び対策につ

いて」、日本脳卒中学会前理事長で岩手医科大学理

事長・学長の小川彰理事が「運転従事者における脳

MRI健診の意義」を講演、大規模な研修センターの

建設を進めている愛知県トラック協会の小幡鋹伸会

長から「素晴らしい取り組みだ。愛知県トラック協

会としても積極対応を検討したいと思うが、支援体

制はどのようになっているか。」と質問、トラック運

送業界としても関心が高い事を示した。

設立にあたっては、代表理事に「脳MRI健診」を

提唱・創始した水町重範氏(水町メディカルグルー

プ総院長)、理事には脳神経外科から上田守三氏(東

邦大学医学部元教授)と小川彰氏(岩手医科大学理

事長・学長)、精神神経科から飯森眞喜雄氏(東京

医科大学病院名誉教授)、放射線画像診断科から甲

田英一氏(東邦大学医学部客員教授)がそれぞれ就

任した。

懇親会には日本医師会の横倉義武会長や日本労組

総連合会の古賀伸明会長、自民党の二階堂俊博総務

会長、公明党の井上義久幹事長、民主党の細野豪志

一般社団法人

運転従事者脳MRI健診支援機構が発足

脳疾患による交通事故防止へ期待

受診は運転従事者の事業所が

同機構に無料登録

TheTRUCK2015年8月号 69

支援機構の理事にした面々

質問する愛知県トラック協会の小幡鋹伸会長講演する国交省自動車局安全政策課の小林豊課長

著名人多数が出席して開催された懇親会

政調会長、舛添要一都知事、全日本トラック協会の

星野良三会長、小幡鋹伸副会長も参列した。

MRIの受診方法は、運転従事者の事業所が同支

援機構に登録(無料)し、パソコンから健診日時を予

約。健診を受けたい地域や日時を入力すると、その

地域の協力医療機関が事前に登録していたMRI受

診可能日時枠と自動的に一致し、予約が成立する。

検査料は1回2万円となっている。

同支援機構の事務局では、「MRI検査は4〜5万

円かかる脳ドッグに含まれる検査の一つなので、通

常単独での検査はない。動脈瘤があるか無いかを診

るだけでも脳疾患早期発見の第一歩となる。動脈瘤

がある人は早く治療すれば破裂防止も可能なので、

事故防止にも繋がる。」と説明している。

同支援機構の今後の事業内容は以下の通り

⑴脳MRI健診に関する啓発活動(勉強会、セミナー

など)

⑵脳MRI健診に関するガイドラインの策定

⑶脳MRI健診に関する管理監督

⑷脳MRI健診に関する研究

⑸医療機関の認定

⑹健診済マークの交付

⑺補助金の支給支援

⑻その他この法人の目的を達成するために必要な

事業

尚、登録事業者と受診者には「脳MRI健診推進事

業者証」「脳MRI健診済証」が発行される。

TheTRUCK2015年8月号 70

アルコール検知器協議会の会長に

就任した谷田千里氏(タニタ社長)

アルコール検知器協議会のロゴマーク

このほど、株式会社タニタ、フィガロ技研株式会社、サ

ンコーテクノ株式会社、東海電子株式会社の4社が発起

人となって、アルコール検知器協議会(谷田千里会長、東

京都品川区西五反田8-1-2)が発足。6月23日から活動

を開始した。

この協議会は国内唯一

の業界団体として、アル

コール検知器の製造・販

売などに携わる17社が

加盟。今後、アルコール

検知器の技術・品質の向

上や普及啓発により、業

界の地位向上を図りなが

ら関係省庁や各団体と連

携し、飲酒問題の根絶を

目指すという。

現在、アルコール検知器は健康管理用の一般向け商品

と、事業者がアルコール検知に用いる業務用の商品がある

が、飲酒運転に対する社会的バッシングが高まったことか

ら、市場は年々拡大している。これに伴い、一般向け、

事業者向けを問わずアルコール検知器が利用される一方、

今年2月に独立行政法人国民生活センターが注意喚起をし

たように、誤った解釈をしていたり、正しい使い方ができ

ていなかったりするケースが出ている。

このため新発足したアルコール検知器協議会では、2つ

のワーキンググループ(「検定化ワーキンググループ」「普及

啓発ワーキンググループ」)を立ち上げ、検知器技術の向

上とともに、飲酒問題および飲酒運転への対処・防止に関

する正しい知識を啓発していく。

「検定化ワーキンググループ」では、一定の品質基準を

満たしていることを認定する検定制度導入に向けて評価基

準や品質保証ガイドラインを策定する。また、「普及啓発

ワーキンググループ」では、各種団体や企業と連携しなが

ら飲酒運転防止やアルコール検知器の正しい使い方に関す

る情報発信、シンポジウムの開催などを予定している。

団体の概要は以下の通り

●団体名:アルコール検知器協議会

●英文名:JapanBreathAlcoholTestingConsorium

●略称:J-BAC

●設立:2015年4月8日

●事務局:東京都品川区西五反田8-1-2(東海電子株式

会社東京営業所内)

●代表会長:谷田千里(株式会社タニタ代表取締役社長)

●副会長:山本篤(株式会社東洋マーク製作所代表取締役

社長)

加盟企業は以下の17社

・エフアイエス株式会社

・光明理化学工業株式会社

・サンコーテクノ株式会社

・株式会社篠原計器製作所

・株式会社タニタ

・中央自動車工業株式会社

・株式会社データ・テック

・テレニシ株式会社

・東海電子株式会社

・株式会社東洋マーク製作所

・ドコモ・システムズ株式会社

・ドレーゲル・セイフティージャパン株式会社

・株式会社パーマンコーポレーション

・株式会社パイ・アール

・フィガロ技研株式会社

・前野技研工業株式会社

・株式会社メイエレック

アルコール検知器協議会が新発足

アルコール検知器の製造・販売に携わる17社が加盟

アルコール検知器の技術・品質の向上や普及啓発を

TheTRUCK2015年8月号 71

FCバス外観

2.主要諸元

車両

名称トヨタFCBUS

全長/全幅/全高(㎜)10,525/2,490/3,340

定員(人)(座席+立席+乗務員)77(26+50+1)

FCスタック

名称トヨタ

FC

スタック

種類固体高分子形

最高出力(kW×個数/PS×個数)114×2/155×2

モーター

種類交流同期電動機

最高出力(kW×個数/PS×個数)110×2/149.5×2

最大トルク(N・m×個数)335×2

高圧水素タンク

燃料種類圧縮水素

最高充填圧力(MPa)70

本数8

タンク内容積(L)480

駆動用バッテリー種類ニッケル水素電池

FCバスV2H

※2

システム最高出力(kW)/電圧(V)9.8/DC300

トヨタ自動車㈱(以下、トヨタ)と日野自動車㈱(以

下、日野)は、7月24日から30日にかけて、東京

都において燃料電池バス(以下、FCバス)の実証実

験を実施した。

具体的には、燃料電池自動車(FCV)「MIRAI(ミラ

イ)」向けに開発したシステム「トヨタフューエルセルシ

ステム(TFCS)

※1

」を搭載したFCバスで、非常時を

想定した外部電源供給システムの公開給電実証と、

路線バスなど公共交通としての実用性を確認する走

行実証を、東京都の協力を得て実施する。大都市に

おける非常時の給電機能の実用性や、都内道路環境

における走行性能を検証することにより、FCバスの

技術開発を着実に推進していく。

水素を燃料として自ら発電して走るFCバスは、将

来の水素社会実現に寄与する輸送手段として期待さ

れており、トヨタと日野は、FCバスの市場導入に向

けて技術開発を加速していく。

【実証実験の実施計画】

1.外部電源供給システム公開給電実証

・実施期間

2015年7月25日㈯

・実施場所

東京都環境科学研究所(江東区)

・使用台数

1台

2.走行実証

・実施期間

2015年7月24日㈮、27日㈪から30日㈭

・実施場所

東京都都心部および臨海地域

・使用台数

1台

【車両概要】

1.開発

・トヨタと日野が共同で開発したFCバスであり、日

野のハイブリッドノンステップ路線バスをベースに、

FCV「MIRAI」向けに開発したTFCSを搭載。

出力を高めるためにFCスタック及びモーターなど

を2個搭載するほか、高圧水素タンクを8本搭載し、

バス用に最適な設計を実施。

・TFCSはトヨタ、シャシーをはじめバス本体は日野が

担当。

トヨタ、日野、東京都で

燃料電池バスの実証実験を実施

※1FCスタック、モーター、高圧水素タンク、FC昇圧コンバーター、駆動用バッテリーなどで構成される。

※2VehicletoHomeの略。車両からの電力を施設の電気配線を通じて供給するシステムの一般的な呼称。

トピックス

TheTRUCK2015年8月号 72

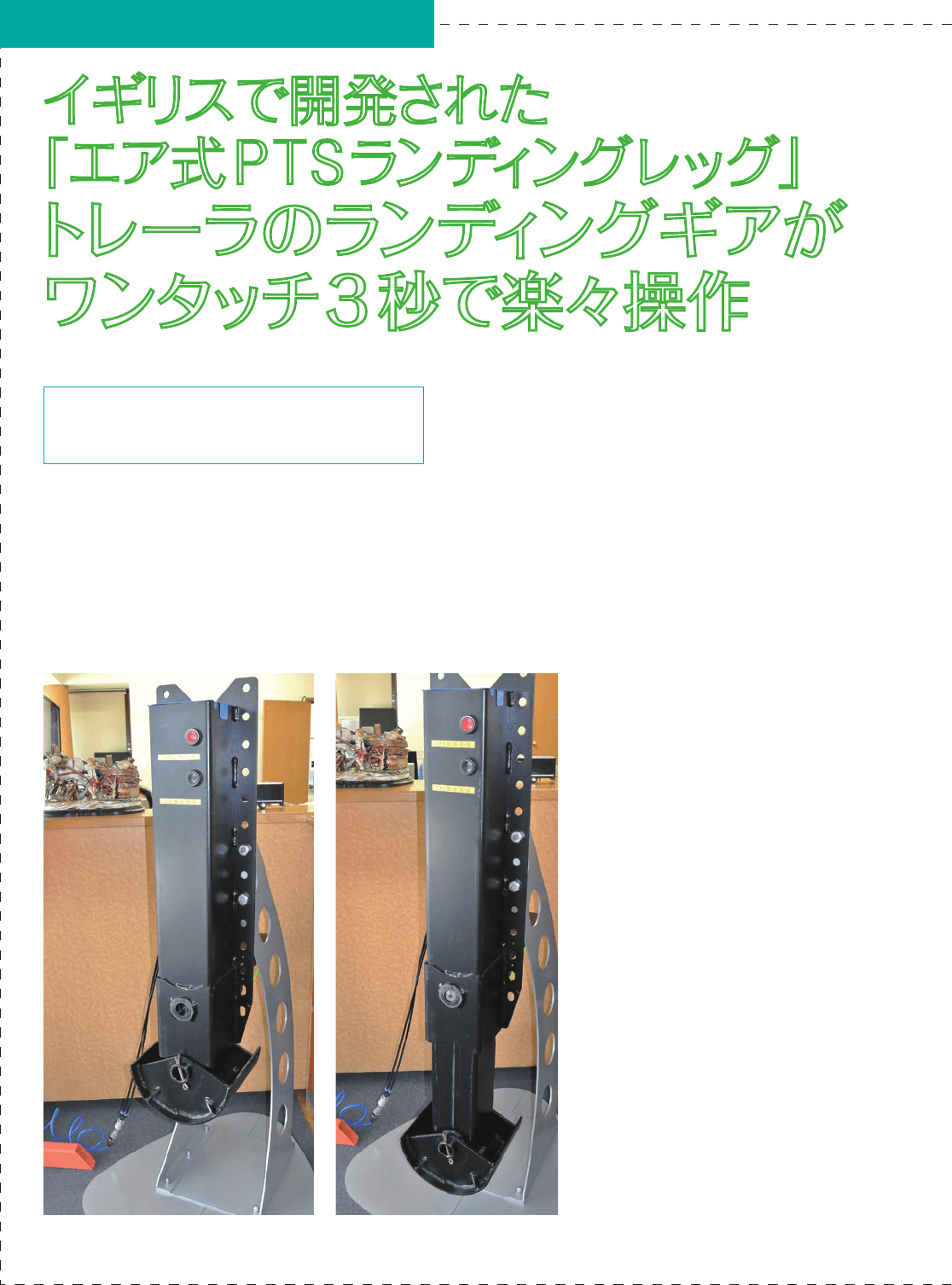

???ランディングレッグをエアーで引き上げたところ

(走行の場合)

???ランディングレッグをエアーで下げた

ところ(トラクタを分離、駐車の場合)

今年9月中旬には

㈱ウイングから販売開始

後方だけにタイヤがあるセミトレーラは、トラク

タを分離した際に前方を支える支持脚が必要とな

る。この装置は「ランディングギア」と呼ばれてい

るが、支持脚以外にもトラクタとトレーラの着脱に

重要な役割を果す。

連結車両のトラクタ側にはカプラ、トレーラ側に

はキングピンが取り付けられており、分離する際

にはランディングギアを伸ばすことによって、カプ

ラとキングピンのロックを外し、分離が完了する。

連結する場合はこの逆の操作を行う。

従来、このランディングギアの操作は、ハン

ドルを回すことで支持脚を伸縮させていたが、

意外に時間がかかるのと、狭い場所では重労働

となっていた。

このランディングギアの操作をトラクタ側のエア

サスを利用しているのが、このPTS

ランディングレッグ最大の特長。ま

ずトラクタのエアサスでトレーラ前方

を持ち上げ次に、2つのボタンを操作

しロック解除を行い、脚を下ろし伸び

きった状態でロックさせ、トラクタ側の

エアサスを利用しカプラ位置を低下さ

せ支持脚を設置させてからヘッドを切

り離す。

連結はその逆に、カプラ位置を低

くした状態でトラクタを進入させエア

サスで上昇しキングピと連結、その

後に脚をエア作動で上昇格納、ロッ

クする。従って、この装置には通常

のランディングギアのようなジャッキ

機能は付いていない。

イギリスで開発されたこの「エア

式PTSランディングレッグ」は、ボ

ディメーカーの㈱ウイング(今井一

イギリスで開発された

「エア式PTSランディングレッグ」

トレーラのランディングギアが

ワンタッチ3秒で楽々操作

TheTRUCK2015年8月号 73

心臓部となっている特殊鋼のピン。これで??トンを支える

ウイングの今井一男社長(右)と森誠治取締役(左)。中央が輸入取扱責任者のアドリアン・コウ(??????????)さん

男社長)が日本総代理店となっており、今年9月

中旬には本格販売出来る見通しだという。

PTSランディングレッグは、エアで上下する機

構を持ち、ロックもエアで自動で行えるものだ。

世界的にも有名なトラック輸送専門誌「Heavy

DutyTRUCK」でもトップ20の製品のひとつとし

て紹介されている。

このPTSランディングレッグを採用すれば、ハ

ンドル操作で上下させていた従来タイプに比べて

作業スピードは大幅にアップ(約3秒)でき、ドライ

バーは着脱のための重労働から解放される。ま

た、機構が単純なため耐久性があり、故障の心

配もないという。

基本製品の耐荷重は片方だけで50t、2本セッ

トで100tになる。上下ストロークは3タイプが用

意されており、トレーラの種類によって選択でき

る。また、万一トラブルに見舞われてエア供給がス

トップした場合は手動での操作も可能となってい

る。すでにヨーロッパでは5,000セット以上の実績

があるという。

エアを利用することで構造がシンプルで軽量

化にも繋げている。また、電気的な部分がないた

め、石油系の液体コンテナトレーラにも取り付け

が可能。

なお、この「エア式PTSランディングレッグ」は、

トレーラーユーザーを対象に近々全国キャンペー

ンを展開する計画である。